“Sinédoque, Nova Iorque” (2008) é o primeiro filme dirigido por Charlie Kaufman, conhecido por seu trabalho como roteirista em obras como “Eterno Brilho De Uma Mente Sem Lembranças” (2004) e “Quero Ser John Malkovich” (2000). Estrelado por Philip Seymour Hoffman, o filme foi declarado o melhor de sua década por Roger Ebert, e em Hermione Hoby afirmou no The Guardian que ele é tão “caleidoscopicamente inteligente quanto um livro”, mas que pode ter “vencido a literatura pós-moderna em seu próprio jogo”.

“Sinédoque” é uma obra pós-moderna em um sentido mais genuíno do que o que por vezes se passa por pós-moderno entre “compilações” na internet, que incluem sugestões assim rotuladas por causa de referências a mundos oníricos ou imaginários (como “A Origem”), interações complexas entre humanos e máquinas (como “Ghost in a Shell” ou “Ela”) ou técnicas de edição e estrutura não-linear (como “Pulp Fiction”). Obras como essas podem ter uma apresentação visualmente inovadora, mas sua essência ainda é “cartesiana”, por assim dizer. Por mais confuso que os universos de “A Origem” ou “Ghost in a Shell” possam ser a princípio, faz-se um grande esforço para explicar tudo, e daí decorre a possibilidade de uma interpretação correta do filme. “Sinédoque” não convida a uma compreensão simples; o diretor afirmou não só que não fornecerá uma interpretação oficial – como também que uma não poderia sequer existir em primeiro lugar.

Embora ele possa não trabalhar com uma trajetória inequívoca, suas possibilidades interpretativas geram maneiras de analisar como se incorporam sensibilidades e perspectivas a partir de como determinados temas são abordados. Embora avalio que, por exemplo, não seja possível dizer com certeza se Caden Cotard estava morto desde o início ou se ele foi uma mulher transexual o tempo inteiro, o filme certamente fala sobre tempo, morte, performance; sobre relações. A forma como essas categorias aparecem no filme dizem algo tanto sobre a sociedade que o proporcionou, e que (em certa medida) o consumiu e consome, quanto sobre seu idealizador, que dispôs de uma liberdade autoral nesta obra sem precedentes em sua carreira – o que também diz algo sobre o tipo de análise a ser empreendida, e a razão pela qual muitos filmes pop da indústria de Hollywood são tidos por pós-modernos: quando a lista é compilada por cinéfilos cujas trajetórias não cruzam com a filosofia ou as ciências humanas, o que tende a ser analisado é menos o “conteúdo” e mais a técnica, como a fotografia e a edição. Certamente isso não é pouco, mas “Sinédoque” contempla este ponto e vai mais longe.

Descrição e prescrição

Existem diferentes “pós-modernismos” no discurso contemporâneo, dois em especial: enquanto pode-se dizer que os pós-modernos são aqueles que apoiam ideias pós-modernas, há quem diga que pós-modernos somos todos nós, que vivemos num tempo caracterizado por certas ideias. E quanto mais a época em que vivemos exibe indícios de características pós-modernas, mais o pós-modernismo passa de militância filosófica a tradição analítica; se antes prenunciava-se a transformação das perspectivas (“não é válido pensar em metanarrativas”), com elas transformadas (“ninguém mais pensa em metanarrativas”) resta oferecer quadros de referências mais úteis para abordar a realidade social. Afinal, o modernismo não morreu – mas para Maffesoli ele é incapaz de “apreciar o que está nascendo”, uma “mutação” que joga por terra certezas e impossibilita aceitar valores que se apresentem como universais. Perspectivas modernas não seriam mais capazes de estudar o fenômeno social; só fazem negar ou condenar essa mutação.

Esta é então a primeira característica a ser destacada no pós-modernismo em suas duas faces: o universalismo está ultrapassado. Há uma crítica à racionalidade e ao “subjetivismo” (no sentido da noção moderna do sujeito enquanto indivíduo racional livre, que provoca uma sobredeterminação da individualidade ao custo da contextualidade), ao “totalismo” (a crença na possibilidade de uma narrativa universal) e ao “fundacionalismo” (a tentativa de basear o pensamento em construções metafísicas, racionais ou científicas). Em outras palavras, leva-se o aspecto “crítico” do modernismo às últimas consequências. O otimismo progressista ficou para trás: a pós-modernidade convida a pôr em dúvida a grande marcha do Progresso, escreve Maffesoli. Mas a “negatividade” do pós-modernismo’, explica Hatab, não deveria ser tomada como uma negação de qualquer sentido de verdade, ordem ou significado, mas a negação de certas presunções “hiperbólicas” que distorcem, escondem ou anulam o desenvolvimento da verdade, da ordem e do significado no mundo. Maffesoli concordaria, já que a pós-modernidade para ele se relaciona à “importância do complexo”. Ele se interessa em estudar o novo mundo que se descortina, com toda sua corporalidade; seu localismo em sentido epistemológico (contra o universalismo) e material (um apego ao espaço local); o sentimento de pertencimento tribal (ou comunitário) em oposição a um certo individualismo; a oposição que também se liga ao enfraquecimento da divisão entre sujeito e objeto, indivíduo e mundo, entre outros.

Transformação ou conformação

David Graeber sugere que a sensibilidade (e, como veremos, o projeto) pós-modernista “pode ser melhor entendida como uma meditação prolongada quanto a um nível de progresso tecnológico que não aconteceu”. Em vez de escolha inovadora, é justificativa retroativa na impossibilidade de um desejo anterior. O tempo cíclico como simples admissão da incapacidade de alterar significativamente, mediante insurreições, os rumos da história. A falta de narrativa universal não como insight revolucionário, e sim um derrotismo diante do poder de fogo de uma organização social estatal e capitalista, que impediria a criação de uma narrativa universal libertadora – embora certamente aplaudiria o universalismo da falta de uma grande narrativa, conquanto disso obteria vantagens.

Críticos marxistas costumam levantar exatamente esta bandeira contra o pós-modernismo; a ideia de uma suspeita sem limites sobre proposições ditas “racionais” ou científicas pode levar a uma recusa ao engajamento político consequente. O “dizer sim à vida apesar de tudo” pode significar o que Terry Eagleton chamou de “fetichização da diferença”, ponto de vista segundo o qual as diferenças não podem ser superadas, e assim em última instância reforça-se a autoridade do Estado liberal. Outros autores marxistas, como David Harvey, seguem uma tradição de análise menos focada em conceitos e mais voltada a algo parecido com o que Maffesoli fez: reconhecem a pós-modernidade como uma realidade social, mas a estudam como um produto que emerge das transformações do capitalismo – Fredric Jameson, por exemplo, caracteriza a pós-modernidade como uma “lógica cultural do capitalismo tardio”; numa economia transnacional baseada em alta tecnologia, lutas políticas e econômicas se tornariam lutas identitárias, e a falta de engajamento com grandes narrativas relacionadas à economia e ao poder tornariam os pós-modernos cúmplices de relações de dominação e exploração.

Assim como podemos falar de duas facetas do pós-modernismo, podemos falar de suas duas críticas. Pensadores ligados à tradição moderna, iluminista, obviamente discordam de todo o projeto intelectual. Outros criticam, especialmente à esquerda, tanto as características de uma sociedade pós-moderna quanto as consequências políticas de subscrever a ela; de vê-la com bons olhos. O pós-modernismo é descrito por seus críticos como uma lógica que favorece o status quo, e portanto não é realmente uma mudança (ou “mutação”) significativa, mas simples conformação a uma lógica de dominação que, embora tenha evoluído (avançado, crescido), permanece a mesma. A ideologia pós-moderna abre caminho para uma sociedade vista como uma máquina em que o prazer das engrenagens individuais dentro do sistema substitui qualquer desejo coletivo de liberdade; “um paradigma que trata como problemática qualquer identidade além do nível individual arrisca reduzir as pessoas a uma consciência superficial e atomizada de suas existências”, sem que se vejam como pertencendo essencialmente a comunidades, à espécie humana ou à natureza.

Por outro lado, é difícil entender como um projeto que valoriza o espírito crítico e sensibilidades que desafiam metanarrativas justamente pelos aspectos “totalitários” que podem advir de seus “totalismos” poderia levar a atitudes que não problematizam também outras estruturas de dominação denunciadas por movimentos modernos – em resposta às preocupações anarquistas, por exemplo, a história do capitalismo e do Estado-nação como modelos de organização social incontornáveis não deixa de ser uma metanarrativa. Maffesoli jamais poderia concordar com as alegações de que o pós-modernismo leva ao isolamento dos indivíduos: reconhecer a complexidade por detrás do aparente envolve, por exemplo, entender que “só existimos pelo e sob o olhar do outro […] cada um (pessoa plural em sua tribo de escolha), vai ser o que é a partir das ligações que o constituem”. E o mesmo foco na vida quotidiana foi o combustível dos situacionistas de maio de 68, pioneiros na análise do “capitalismo tardio” nos países industrializados de então. Textos situacionistas denunciavam a forma como os “simulacros” tendiam a reproduzir (e invisibilizar) formas de dominação, ou seja, constituíam uma forma pós-moderna de crítica à realidade social que tem potencial contestatório – e certamente a perspectiva dos simulacros não se reduzem a buscar uma “real realidade”; Baudrillard abre seu texto com os seguintes dizeres: “O simulacro nunca é o que esconde a verdade – é a verdade que esconde o fato de que não existe. O simulacro é verdadeiro”. Além disso, a partir de um quadro de referências pós-moderno pode-se formular perspectivas críticas que levem em consideração as especificidades e a variedade de culturas não-ocidentais.

Talvez uma chave de análise seja justamente o reconhecimento de que ao pós-modernismo como projeto filosófico não se segue, necessariamente, uma sensibilidade pós-moderna como a da mutação que Maffesoli identificou – ou mesmo que tal mutação de costumes, hábitos e inclinações não está vinculada ao projeto filosófico em questão. Maffesoli parece indicar que tais mudanças se devem à natureza cíclica da história (em oposição a uma concepção linear tão característica da modernidade); certos conceitos que chamamos pós-modernos agora simplesmente “retornaram”, e esse retorno não precisa ser resultado de desígnios racionais ou intencionais. Além disso, sem apego a uma grande narrativa geral, mesmo o apreço por certos valores (libertários, por exemplo) não encontra potência para abalar significativamente estruturas de dominação já organizadas (organização oriunda, talvez, justamente da efetividade, no passado, de uma grande narrativa). Assim, desconfiança em relação a narrativas totalizantes não seria o bastante; sem uma “contranarrativa”, a narrativa instituída se adapta e, mantendo relações de dominação, gera a ilusão de que o pós-moderno vive uma vida fundamentalmente diferente.

Um resumo da trama de “Sinédoque, Nova Iorque”

Caten Cotard vive em Schenectady com sua esposa, Adele Lack, e a filha de quatro anos, Olive Cotard. Adele é uma artista especializada em pinturas em miniatura. Caden é um diretor teatral, atualmente trabalhando na peça “A Morte do Caixeiro Viajante”, de Arthur Miller; a atriz principal se chama Claire, e Hazel trabalha na bilheteria. Hazel deixa implícitos sentimentos românticos em relação a Caden. Fica evidente que ele e Adele não têm um bom relacionamento; tratam-se com certa indiferença e fazem terapia de casal. Adele falta à estreia da peça de Caden, e depois de assisti-la, critica-o por não produzir uma peça original e relevante. No outro dia, Adele diz a Caden que deseja fazer uma viagem já planejada a Berlim apenas com Olive, sugerindo que seria bom para os dois passar algum tempo separados.

Caden sente-se solitário e pensa com frequência na própria morte. Adele passa muito mais tempo que o previsto na Alemanha e não se comunica; após uma crise epiléptica, um médico diz que Caden tem uma síndrome que prejudica suas funções automáticas (como salivação e produção lacrimal). Na sala de espera, ele lera que Adele está ganhando reconhecimento como artista, e aparentemente está muito mais feliz do que quando estava junto a ele.

Hazel convida Caden para ir até sua casa mas, incapaz de esquecer de seu problemas, ele não consegue fazer sexo com ela. Algum tempo depois, ele é agraciado com uma espécie de bolsa para uma produção artística, e discute com a psicóloga que tipo de peça quer fazer com o dinheiro: “algo grande e verdadeiro” em que ele possa “finalmente colocar [a si mesmo] em alguma coisa”. Cotard aluga um gigantesco galpão e pede a ajuda de Hazel, que recusa, ainda magoada. Depois de uma conversa com os atores sobre a peça que pretende fazer, Caden se encontra com Claire (contratada por ele para a peça); eles se casam e têm uma filha, que já tem alguns anos quando Caden descobre que Olive, agora tendo entre dez e onze anos, fez uma tatuagem que percorre o corpo inteiro. Para desespero de Claire, ele decide ir à Alemanha encontrar sua (primeira) filha.

Ele consegue somente se encontrar com Maria, amiga de Adele, e os dois brigam. Ela foge, e ao tentar segui-la ele vê, jogada no lixo, uma caixa rosa que havia enviado para Olive como presente. Para que possa chorar, despeja lágrimas artificiais nos olhos.

De volta a Nova Iorque, separado de Claire e com mais problemas de saúde, encontra Hazel, que está casada e tem três filhos. Ao vê-la com a família, tenta se matar, mas um homem impede o suicídio. Caden pede para voltar para Claire, que o aceita. Quando o pai de Caden falece, podemos ver que o diretor sente falta de Hazel – no velório, tenta ligar para ela. Caden descobre que sua filha está fazendo performances em cabines de masturbação; vai até lá e tenta falar com ela, mas não é ouvido através do vidro; ela o ignora.

De volta aos ensaios da peça, Cotard diz que não aceitará “nada menos que a verdade brutal”. Avisa que todo dia entregará um pedaço de papel a cada ator, e nele estará escrito um acontecimento que eles deverão desenvolver. Um dos atores, nervoso, exige saber quando a peça estreará, já que os ensaios já estão acontecendo há dezessete anos. Cotard o ignora e prossegue com seu plano, dizendo que nem ele mesmo escapará – e que ele contratará um ator para interpretar a si mesmo. Hazel diz que foi demitida e pede um emprego a Caden, que a contrata como assistente.

Sammy Barnathan revela que há vinte anos tem seguido Caden, e por isso sabe tudo sobre ele e é perfeito para interpretá-lo. Ao longo do filme até então, Sammy de fato aparece no fundo de várias cenas, espionando a vida de Caden. Ele é contratado. Caden determina que Claire passará a interpretar a si mesma na peça, com Sammy interpretando Caden num cenário igual ao do apartamento de Claire. Durante estas cenas, nota-se que há algo de errado com Nova Iorque; há um clima opressivo, uma imagética caótica, além de um dirigível sobrevoando a cidade.

Sammy entrega a Caden o endereço de Adele em Nova Iorque. O diretor vai até lá, e se faz passar por uma pessoa chamada Ellen Bascomb, a diarista de Adele, para ter acesso ao apartamento. Adele não está, e Caden limpa o apartamento da ex-esposa. Claire não gosta do sumiço de Caden, e gosta menos ainda de estar vivendo a si mesma na peça. Caden contrata uma atriz para interpretar Hazel, e Claire não aguenta a situação, demitindo-se e expulsando Caden de casa. Adele oferece a Ellen que durma no closet do apartamento, e lá Caden descobre que Olive está doente. Ele a visita no hospital e ela explica que as flores de sua tatuagem estão morrendo, assim como ela própria. Ela força Caden a pedir perdão por abandoná-la por um romance homossexual com um homem chamado Eric. Ele pede perdão, apesar de negar que tenha feito aquilo, mas ela não o perdoa e morre. Uma pétala seca cai de uma de suas tatuagens, e ele a leva consigo.

Caden então pede ao produtor de cenários que construa um modelo do apartamento de Adele; ele contrata uma atriz chamada Millicent Weems para o papel de Ellen. A mãe de Caden falece, e ele leva Tammy (a atriz que interpreta Hazel) para o funeral, já que Hazel estava em um jantar com Sammy. Caden e Tammy fazem sexo, e após admitirem seus casos e resolverem diferenças, Caden e Hazel se beijam, para o ciúme de Sammy, que pula do topo de um prédio cenográfico. A primeira reação de Caden, contudo, é ralhar que aquilo não estava correto, uma vez que ele não havia pulado de verdade; alguém havia impedido o suicídio na vida real.

Caden tem uma revelação de que todas as pessoas são atores em suas próprias vidas, mas não “extras” como em sua peça; cada um é um ator principal. Hazel e Caden dormem juntos na casa de Hazel, e na manhã seguinte descobre-se que ela morreu por inalação de fumaça (a casa em que ela vive sempre esteve em um constante incêndio; já ao comprá-la, no começo do filme, ela exibe preocupação por este aspecto da casa, mas a compra mesmo assim).

Caden então diz que precisa de alguém para interpretá-lo, e Millicent Weems (que interpreta Ellen) pede para fazê-lo. Quando o diretor original diz se sentir cansado, sugerem que descanse. Como ele não quer deixar de ter contato com a peça, Millicent sugere que ele interprete Ellen, cujo papel está vago. Com Millicent no comando total da peça, ela envia alguém para entregar a Caden um ponto eletrônico para que ela o oriente a distância. Ela fala da história da verdadeira Ellen (incluindo um relacionamento com um homem chamado Eric), e o dirige para fora do quarto da personagem Ellen até as ruas no galpão principal (que estão em completa ruína). Caden, interpretando Ellen, encontra a atriz que interpretou a mãe de Ellen quando mais jovem em um sonho, e Millicent dirige cada ação de Caden na forma de imperativos (“apoie a cabeça nos ombros dela”, “diga que a ama”, “peça perdão”, etc). Quando ele diz que finalmente sabe como a peça deve ser feita, Millicent lhe ordena que morra.

Tempo, realidade e performance

Na primeira cena do filme, um relógio digital aparece na tela a partir da cor cinza; são 7:44 e o programa de rádio anuncia a data (22 de setembro). Uma professora lê um poema sobre o outono, que representa “o começo do fim”. Caden acorda e acompanhamos a rotina matinal da família. Quando ele toma café, o programa de rádio anuncia que é 8 de outubro. Depois de recolher a correspondência, é 15 de outubro. O obituário do jornal indica que estamos no dia 17. O leite estragou, e a data da validade é o dia 20 de outubro. Quando Olive come seu sanduíche, o radialista deseja um feliz dia das bruxas para a cidade.

Essa é uma tendência ao longo do filme. Árvores de natal estão montadas no consultório do médico que lida com o ferimento de Caden. Quando ele vê um oftalmologista, já na próxima cena, agradece-o por recebê-lo com rapidez, mas lê-se no calendário ao fundo que já estamos em março.

O tempo tem todo tipo de significado no filme. Ele está ligado à morte; morrer sem ter vivido bem, morrer sem ter deixado um legado, morrer sem ter sido compreendido – morrer de repente, sem aviso prévio. Tudo decorre do tempo; na cena inicial vemos o título surgir suavemente à frente do relógio digital, como a vida que luta para vir a ser, e então desaparecer num corte seco quando a hora passa de 7:44 a 7:45. Como veremos ao final do filme, 7:45 é o horário da morte de Caden.

Retratar o tempo como ligeiro é um dispositivo narrativo: estabelece o desespero da urgência associada a sua passagem tendo em vista a morte (e sabemos que Caden revisita o tema frequentemente, lendo-o nos jornais matutinos e vendo-o sempre na televisão), mas também faz supor que devemos entender, como audiência, que a família tem uma rotina tão parecida em todas as manhãs que as datas se “fundem”, deixando de ser particularmente notáveis. O café da manhã acontece numa manhã, mas poderia ser em qualquer outra; não faria diferença. A “compressão do tempo” é uma característica marcante da pós-modernidade, mas para além de uma experiência diferente do mesmo tipo de tempo (linear), Maffesoli nos diz que o “segredo da pós-modernidade” é “a concepção cíclica do mundo”. Kaufman nos apresenta um tempo comprimido (na rapidez com que passa) e distorcido (pela inconstância e irregularidade com que passa) que resulta na angústia, uma das matérias-primas do filme. Mas nas repetições, mesmo diante de alguma dinâmica, ele imprime uma diversidade de ciclos; voltarei a este ponto adiante.

Ao falar do “ressurgimento do cotidiano”, Maffesoli está falando tanto de uma revalorização do local (das comunidades, relações interpessoais), dos pequenos fatos (no lugar de grandes narrativas) e nas pequenas histórias (como no caso da publicidade); consequentemente advoga também que o projeto analítico pós-moderno preste atenção ao cotidiano. E é justamente pelo ângulo cotidiano que o tempo se desenrola diante de nós, assim estranho como retratado, na vida de Caden – e em sua trama encontramos as raízes dos problemas entre Caden e Adele: eles não desenvolvem uma conexão interpessoal que vá além da individuação tradicional moderna.

Kaufman apresenta essa desconexão ao usar a ideia do “egoísmo humano inerente” que não raro encontramos em discursos modernos; o motor de todas as ações do indivíduo racional livre seria seu próprio autointeresse, e esse egoísmo se traduz na trama como a questão da atenção em relação ao outro. Adele nunca se importa seriamente com os problemas de Caden (ou mesmo Hazel); em uma das cenas da sequência da “rotina matutina”, Caden fala que não se sente bem, e enquanto Adele o ignora, ele também ignora o sofrimento de todas as pessoas mortas em um terremoto (o assunto da conversa entre Adele e Maria por telefone). Não são só estes dois personagens que têm este problema; veremos como Kaufman aplica a mesma lógica a Hazel, Caden em relação a Claire, o primeiro médico que o atende (reclamando insensivelmente da dor de outro paciente), e mesmo qualquer um (o padre na cena simulada do funeral do pai de Caden, que diz que “ninguém quer ouvir falar da minha tristeza, pois cada um tem a própria”). A falta de conexão é martelada por vias indiretas: ao longo do filme há o tema da “falta no grupo de três” (está faltando um retrato, de um conjunto de três, na cozinha; um banco de jardim, de um conjunto de três, está tombado, etc); no enredo, Caden diz ter visto sangue em suas fezes (embora não pareça haver nada nelas), mas não percebe quando urina um líquido escuro – isto é, Caden se preocupa com as coisas erradas; ao invés de focar a vida ao seu redor, com todas as pessoas com as quais pode desenvolver relações significativas, resolve se preocupar consigo mesmo e a própria morte.

Voltando à questão dos ciclos, uma das poéticas da trama é o uso da ideia de que o “fim está embutido no começo”. Não só Caden morre no mesmo horário em que o filme começa, mas o filme termina com a tela preenchida com a cor cinza, a mesma do começo. Na primeira vez que Adele aparece, ela tosse, e Olive grita “mommy, done!” do banheiro (ela terminou de fazer suas necessidades, mas a expressão poderia ser traduzida, em um outro contexto, como “mamãe já era!”) e Adele morre de câncer de pulmão ao final do filme. Os exemplos são muitos, mas o mais importante ocorre com a personagem de cujos lábios sai a frase a que faço referência – Hazel, que compra uma casa em chamas (um incêndio que nunca termina, mas tampouco destrói a casa); ela diz à corretora que gostou da casa, mas está preocupada em morrer no fogo; a corretora responde que “é uma grande decisão, como se prefere morrer”. O simbolismo é provavelmente uma homenagem a uma citação do dramaturgo Tennessee Williams: “todos vivemos em uma casa em chamas, e não há bombeiros para chamar; não há saída, apenas a janela do andar de cima por onde olhar enquanto o fogo consome a casa com cada um de nós dentro, trancados”. Ela sabe do fogo e decide viver (e morrer, eventualmente) ali; o fim está embutido no início. Cada casa que se compra pode ser a casa em que se vai morrer. Se a história se move em ciclos, o início coincide com o fim, bem como cada início é outro fim e cada fim é outro início.

A sinédoque e os fractais não deixam de ser análogos linguísticos e espaciais a essa ideia. Sinédoque é uma figura de expressão em que a parte é usada no lugar do todo, ou o todo, no lugar da parte. Assim como o filme torna-se uma sinédoque para a vida, e cada personagem uma para cada um de nós, Caden tenta construir na sua peça uma representação da realidade – o todo pela parte. Contudo, a tentativa resulta num simulacro (ele cogita, inclusive, nomear sua peça assim); o filme nos prega peças em relação a onde estamos (o que parece ser a casa de Claire, num dado momento, acaba se revelando um cenário) mas é principalmente nas relações humanas que a questão da inexistência de uma verdade última torna-se mais presente (a realidade do simulacro – apesar de toda sinceridade brutal, não havia um mundo real para Caden retratar), e o faz através de três elementos: a constante miscommunication (desentendimentos sobre o que as pessoas falam, especialmente nas cenas entre Caden e os médicos, mas também frequentes explicações sobre o que se “quer” dizer, o que foi entendido, etc); a “atuação” decorrente de motivações sociais tipicamente humanas, o que impede uma transparência maior entre as pessoas; e o apagamento das linhas entre realidade e performance.

É preciso explorar os últimos dois pontos. A questão da “atuação” é, de certa forma, explorada em mais detalhe pelo próprio diretor. Quando Adele está deixando Caden para ir à Alemanha, ele pergunta se a decepcionou. Ela responde que “todo mundo é decepcionante… Quanto mais você conhece alguém…”. Kaufman escreveu letras para algumas faixas da trilha sonora, composta por Jon Brion. Na cena em que Adele diz que “todo mundo é decepcionante”, as letras da trilha leem: “ninguém vai amar você por tudo que você é / e então você constrói camadas de enganações / e deixa coisas de fora para alterar percepções” – o desejo de ser amado impele tanto à construção de nossa persona perante os outros (um simulacro, assim) quanto nosso apego por papeis acima das pessoas em si mesmas – pelo emitido, acima do emissor – o que leva ao próximo ponto: assim que Claire “se demite” da peça de Caden, Hazel liga para alguém imediatamente para pedir uma “Claire substituta”. Após a morte de Sammy, outro ator é contratado para retratá-lo. Em suma, no grande teatro sinédoque das relações humanas (brutalmente sinceras, ao que parece), o que importa é o papel e sua performance. Ao contratar Millicent Weems para viver Ellen Bascomb, Caden pergunta se ela sabe faxinar, já que será sua tarefa enquanto Ellen. Ela então lista suas credenciais; diz que foi uma proficiente faxineira em outras produções teatrais. Ele contrata uma atriz, mas sequer se interessa por suas habilidades interpretativas, o que lança a questão – se ela é uma atriz interpretando uma faxineira, ela é uma atriz ou uma faxineira? Da mesma forma, nossas performances diante dos outros, e especialmente a função que exercemos nas vidas dos outros, preenchem uma definição de quem somos uma vez que não existe uma definição a priori disso – “só existimos pelo e sob o olhar do outro”.

Um dos mais complexos e brilhantes exemplos dessa conexão profunda e difusa entre realidade e performance, e ao mesmo tempo da falta de conexão de Caden (marcada justamente pela separação essencial que nos incentiva a ver a figura do outro através de uma esquemática egoísta e “funcionalista”), é a relação entre Caden e Claire. Depois de Caden expor para seus atores, pela primeira vez, o que está planejando para a peça, ele e Claire vão a um encontro. Ela pergunta: “talvez você queira falar o que você quer de mim?”. Caden fica um pouco surpreso (de novo, miscommunication), e pergunta, “hm?”; ela explica: “é, por exemplo, do meu personagem”. Ele diz: “oh, ah… Bem, vamos construí-lo com o tempo, juntos. Tentar achar uma pessoa de verdade, talvez, para servir de modelo”. Mais tarde Claire passará a interpretar a si mesma, sim, mas há outra lógica em jogo aqui. Ao longo das próximas cenas, em um ou dois minutos, Claire e Caden se casam e têm uma filha (Ariel). Num corte rápido, vemos que ele manda outro presente para Olive; como se isso não bastasse, é interessante lembrar que “Lack”, sobrenome de Adele, significa “falta” em inglês; Caden ainda é consumido pela dor da perda de sua (primeira) família, e Claire funciona para ele como uma substituta para Adele assim como Ariel apenas faz o papel de Olive. Daí a escolha deliberada, em termos de roteiro e edição, de ignorar anos da vida dos dois enquanto casal – isso dá destaque ao papel de Claire como repetição, essencialmente, mas também como algo de menor importância na vida de Caden. Daí sua próxima miscommunication, em que ele se refere a Olive como sua “filha real“, para indignação de Claire; depois, corrige-se (primeira filha). Claire era usada por Caden enquanto atriz, e agora é usada novamente, mas para fazer o papel de sua esposa. E acontece de novo, aliás, quando ele pede para voltar para ela após sua tentativa de suicídio – ele vê Hazel feliz, em família, e quer alguém que preencha essa vaga em sua vida de novo (ninguém melhor que a atriz que já conhece a personagem), mas, para dificultar só um pouco mais o retorno, mais uma vez a linguagem lhe prega uma peça e ele diz que quer cuidar “de você [Claire] e de Olive. Ariel”, corrige-se, “Ariel…”. O diálogo supracitado, entre ele e Claire, ganha todo um novo significado: “o que você quer […] do meu personagem?”; “Vamos construí-lo com o tempo, juntos. Tentar achar uma pessoa de verdade, talvez, para servir de modelo”.

Caden pode ser melhor entendido como a figura de quem se agarra a princípios modernos em um mundo pós-moderno; daí toda sua frustração, seu fracasso. Caden e Adele são diferentes em muitos sentidos; entre eles, suas artes. Enquanto Adele se preocupa com o mínimo, e ao longo do tempo suas pinturas vão ficando cada vez menores (o localismo, a abordagem do cotidiano), Caden aspira a algo impossivelmente grande; o mapa borgiano do império que é tão grande quanto o império, o realismo que impele a uma recursividade eterna, a honestidade brutal que, seguida à risca como método, levaria ao sonho moderno da apreensão total da “realidade externa” pelo sujeito racional (ou à racionalidade que não é razoável, como aponta Graeber). Mesmo que Caden queira retratar o cotidiano, sua perspectiva é totalizante, e daí a frustração frente ao simulacro que se impõe. Ele constantemente incita a espontaneidade e a acurácia dos atos apresentados, e quando Sammy realiza a transgressão irreversível ao se matar, desencadeia a mais virulenta reprimenda por parte do diretor. Controle aqui é chave: não se trata apenas de representar bem a realidade, mas no caso de Caden, controlar sua própria vida. Todos os ensaios se resumem a “segundas chances” que ele dá a si mesmo – como se quisesse a oportunidade de voltar no tempo e reviver a realidade da vida que passa, e para chegar a essa realidade tenta de tudo. Mas só o que consegue é a réplica.

Caden não consegue aceitar seu corpo sem a mediação dos aparatos racionais – nem sua mente; submete-se ao sistema clínico e à psicologia. Um dos livros que Hazel lê e comenta ao longo do filme é “O Processo”, de Franz Kafka – e o clima dessa obra foi primorosamente transposto, ainda que em miniatura, para o que acontece com Caden e sua saúde. A psicóloga várias vezes começa a falar antes que Caden termine a frase, uma forma de mostrar o domínio que ela tem sobre ele através da autoridade científica. Em ambos os casos, Caden precisa de produtos (máquinas, remédios, cursos, livros) para se sentir bem e se adequar novamente.

Adele quebra o ciclo a que estava submetida e nesse início gera um novo – mas é a personagem pós-moderna que aceita o hedonismo e segue as emoções. Caden é informado de que suas “funções autonômicas estão descontroladas”, e portanto ele não consegue chorar. Ao ver o presente que enviou para Olive jogado no lixo, precisa de lágrimas artificiais para expressar sua dor – a tristeza que enfim encontra o momento apropriado para ser expressa. Caden chora de novo em duas outras ocasiões, mas sem usar lágrimas artificiais (embora ele não pareça ter as naturais tampouco). Todas elas, depois que sua vida cruzou com a de Ellen Bascomb.

O enigma de Ellen Bascomb e a morte de Deus

A falta de conexão com os outros, uma espécie de auto-obsessão de Caden (que, no entanto, nunca é retratada ou encarada como patológica, importante que se note) vai além de relações interpessoais próximas e atinge uma esfera mais ampla. Caden, preocupado com seus problemas, não é capaz de perceber os problemas que a cidade ao seu redor parece desenvolver. Explosões e tiros podem ser ouvidos ao fundo com muita frequência (quando ele está presumivelmente fora do galpão), veículos do exército abordam pessoas, muitos passantes usam máscaras de gás e uma mulher, inclusive, leva um homem nu na coleira pelas ruas. Em outra cena, quando Caden sai do galpão com Claire, Ariel e Sammy, a situação nas ruas é sombria e opressiva. Um homem pergunta a Caden quando a peça ficará pronta porque “as coisas estão ficando ruins por aqui”. Mas Caden nunca parece consciente do que está havendo; se está, não demonstra.

O individualismo de Caden pode ser codificado em termos de gênero de uma maneira relevante: as mulheres da vida de Caden (Adele, Claire, Hazel) podem ser vistas como fontes de validação para ele (não é apenas que Claire estava fazendo o papel de Adele, mas Adele estava cumprindo também esse papel antes). A transformação final de Caden na última parte do filme ocorre justamente quando ele consegue superar a separação individual – vendo a vida pela perspectiva de Ellen, uma mulher; compartilhando de suas dores, percebendo convergências. Desempenhando seu papel.

Através da performance de Ellen, Caden torna-se ela. No entanto, o filme planta indícios de uma trama muito mais complexa: Caden e Ellen podem sempre ter sido a mesma pessoa.

Caden é por várias vezes “confundido” com Ellen. Quando Adele está na Alemanha e recebe uma ligação de Caden, não o ouve direito por estar numa festa; Caden diz seu nome quando ela pergunta quem está falando, e ela verifica: “Ellen?”. Caden começa a interpretar Ellen, aliás, quando vai ao apartamento de Adele e a vizinha entrega a chave para ele (“você é Ellen Bascomb?”; “o quê?” “Eu deveria entregar essa chave a Ellen Bascomb”; “Sim, eu sou Ellen Bascomb”). Quando Caden tem um ataque epilético, ele liga para a emergência e a atendente do outro lado da linha pergunta, ao não entendê-lo direito, algo como “… Senhora?”. Quando Caden volta da primeira noite em que “interpretou” Ellen (na “vida real”, no apartamento de Adele), Claire pergunta por que ele está com cheiro de produtos de limpeza; de menstruação. Antes de fazer sexo com Tammy, a atriz contratada para interpretar Hazel, ela pergunta: “você gostaria de ser uma menina?”; ao que ele responde algo como “às vezes eu acho que eu teria sido melhor se eu fosse”. Antes de visitar o apartamento de Ellen em Nova Iorque, Caden visita a exposição dela; a única pintura que pode ser vista sem os óculos especiais é a do próprio Caden, aparentemente pintada em 2015, ano (de acordo com o roteiro oficial publicado) em que ele esteve na Alemanha ao descobrir que Olive estava tatuada. Na pintura, ele aparece de costas, ocultando o que parece ser uma mulher. A pintura faz parte da série “Mulheres que eu amo”. O “sonho” de uma Ellen mais jovem com sua mãe, um piquenique em pastos verdes, aparece mais cedo no filme, como uma peça publicitária numa televisão a que Caden assiste – e ele próprio está nestes pastos.

Os elementos mais contundentes em relação a essa teoria são também os mais confusos, ou ocultos, após uma única visualização do filme. Quando Caden recebe a notícia do falecimento de seu pai, não se pode ouvir muito do outro lado da linha telefônica, mas o que se pode inferir do áudio do filme (prestando muita atenção – muito dessa análise devo a uma análise, que inclusive está incompleta até hoje [ha] feita por um canal do youtube) é algo como “Ellen… Não tenho muito tempo para falar… É o pai dele…”. É perturbador porque é um detalhe que passa absolutamente despercebido, e mesmo assim não faria sentido naquele contexto a não ser que algo muito complexo envolvendo as identidades de Ellen e Caden estivesse ocorrendo.

Outro elemento importante é a cena em que Olive, já mais velha e morrendo em uma cama de hospital, nega o perdão ao pai depois de acusá-lo de ter um romance com um homem chamado Eric. A princípio, quando se vê o filme pela primeira vez, isso não faz nenhum sentido. Mas as cenas no fim do filme, em que Millicent Weems narra partes da vida de Ellen para Caden (que no momento está interpretando Ellen) mostram que o marido de Ellen se chamava Eric.

Acima de tudo, Ellen é a única personagem que nunca vemos. Não podemos sequer saber se ela existe de verdade, pois Adele só interage com ela indiretamente (e a pintura de referência que Adele teria supostamente feito dela se parece muito com Caden, pelo menos em seus últimos dias) e, no dia em que ela deveria aparecer no apartamento da pintora, foi Caden quem apareceu e tomou seu lugar. O mais estranho é que Caden resolve contratar uma atriz para interpretar alguém que ele nunca conheceu, o que seria uma falha enorme em seu plano de retratar com fidelidade em seu galpão a realidade – na primeira cena em que Weems atua, ela não faz o papel de Ellen, e sim de Caden tomando o lugar de Ellen. A única Ellen que conhecemos é a que Caden finge ser enquanto limpa o apartamento de Adele.

Essa construção é, de todas as transversalidades do filme, uma das mais essenciais, mas nem por isso ajuda a criar uma espécie de interpretação inequívoca. Na verdade, suscita mais questões do que responde. É possível que Caden tenha sido uma interpretação de Ellen esse tempo todo – e que Caden tenha uma vida dupla em uma sociedade transfóbica, suas doenças sendo manifestações psicossomáticas de seu trauma cotidiano.

De qualquer forma, a importância da contiguidade entre Caden e Ellen vem do fato de que é ao juntar as duas narrativas – estejam elas onde estiverem a nível ontológico – que Caden descobre uma ligação profunda entre as subjetividades; que é capaz de ver além do que nos separa e, no que nos une, descobrir comunidade. “Caden vem a descobrir que ele é Ellen”, comenta o crítico literário Siron, “e também que é Adele, Hazel, e qualquer número de pessoas que povoa a Terra. […] Eles são indivíduos que, em si mesmos, representam o todo da humanidade. Kaufman está nos dizendo que esses indivíduos são sinédoques da espécie humana […]. Caden não é único, então ele não deveria olhar para suas próprias circunstâncias como únicas”. Ele pode até sofrer, mas todos sofrem. Ocorre aqui uma dissolução da metanarrativa da personalidade individual moderna.

Há uma outra figura importantíssima no filme: Sammy Barnathan. O fato de Ellen (a “real”, caso uma exista) não ter aparecido no dia em que Caden tomou seu lugar pode significar, na verdade, que ela não existe – e que tenha sido uma invenção de Sammy.

É Sammy quem fornece a Caden o endereço de Adele em primeiro lugar. A atenção às minúcias, que como já vimos têm muito a informar, é de grande valia: Adele mora no apartamento 31Y de seu prédio; a inscrição dos números das unidades é feita no material (na madeira, no metal), mas abaixo do 31Y, foi registrado à caneta um outro apartamento, 32Z, no nome de “Samuels”. Samuel vem do hebraico “nome de Deus”, ou “Deus ouviu” (… Que Adele estava em Nova Iorque, e buscou seu endereço). Quando Caden entra no elevador, podemos ver que do lado do botão para o 31º andar há um botão do alarme. Um homem pede que ele segure o elevador; ele pensa em fazê-lo, mas não aperta o botão e o elevador acaba fechando. Por que a câmera precisaria mostrar essa atitude de Caden – ou, ainda, por que o roteiro precisaria de um homem que pede para segurarem o elevador? Para que pudéssemos ver que alguém trocou o botão (do andar) “32” pelo de alarme.

Embora isso possa indicar que Sammy “inventou” Ellen (por exemplo, para a vizinha – embora isso não explicaria a relação entre Adele e sua empregada), que outros indícios há para indicar no mínimo um forte simbolismo quanto à “divindade” de Sammy? A “invenção” de Ellen, junto à entrega do endereço de Adele, formam já bons indicativos: é Sammy quem dá a Caden a oportunidade que ele quer (reencontrar Adele, ou o papel que ela exercia em sua vida, de alguma forma) e também a que ele precisa (de interpretar Ellen e ter uma experiência de aprendizado). Mas há mais: quando da contratação de Sammy, ele diz que “tem seguido Caden” não a vida toda, mas “há vinte anos”. O roteiro do filme indica que a entrevista de emprego aconteceu em 2025, e o início do filme se passa em 2005. Ou seja, a primeira cena em que vemos Sammy – quando Caden sai de casa para buscar a correspondência – é a cena em que Sammy começa a segui-lo, assim como a cena em que nós, os espectadores, começamos a seguir os personagens. E temos, de fato, um poder “divino” em relação aos personagens; podemos parar o filme, ou reprisar seu ciclo definido em que o fim, pronto, já está embutido no início.

Todas as outras características e atitudes de Sammy apontam para paralelos importantes: Sammy é um observador aparentemente “onisciente” que segue Caden em todos os lugares, fica oculto e só é visto quando deseja, genuinamente o entende e se importa com ele, conhecendo todos os seus pensamentos e desejos, e a oportunidade que fornece ao diretor teatral é nada mais nada menos que a salvação a partir da purificação (faxina).

Isso não quer dizer que Sammy seja literalmente Deus, ou que esse seja o papel que Caden lhe atribui mentalmente (embora ele pareça surpreendentemente calmo quanto à ideia de que alguém o tem seguido por 20 anos). Indica, não obstante, um simbolismo mais amplo, sistemático, uma vez que a salvação de Caden não passa pela obediência a Sammy, e sim pela redenção através de uma conexão com a alteridade. Sammy se mata, essencialmente, porque Caden não consegue (ainda) se importar com ninguém além de si mesmo – e é notável que nenhuma preocupação genuinamente religiosa possa ser encontrada nos personagens do filme. A morte de Sammy é, afinal, a morte de Deus; não havia espaço para ele entre Caden e Hazel, assim como não há espaço para o Deus dos monoteísmos semíticos na pós-modernidade. E enquanto ninguém estava disponível para impedir que Sammy pulasse, alguém impediu que Caden pulasse. O humano ainda pode ser salvo.

Considerações finais

Sinto que a análise não aborda metade do que o filme tem a oferecer. A forma “pós-moderna” de “ler” este filme não é necessariamente a correta – mas justamente a forma (… pós-moderna?) como o filme é construído exclui a possibilidade de que exista uma leitura correta, total e última. O que há são diferentes perspectivas e como a obra reflete de volta as indagações que se lhe podem aplicar a partir delas – as características que vimos presentes nas várias instâncias da pós-modernidade estão presentes no filme, mas mais que isso, estruturam a trama, conduzem-na.

Caden é o moderno: o indivíduo racional livre, leal à família nuclear burguesa, confiante no conhecimento universal científico e na possibilidade de representação da realidade. O tempo, linear, não o liberta; aprisiona-o, ameaça-o, gera a expectativa de ascendência que ele não sabe dizer se está conquistando ou não (daí sua necessidade de validação). Ele passa o filme inteiro sentindo-se mal – sim, é verdade que por causa de suas doenças, mas tudo que foi dito acima são abstrações; as doenças podem ser abstraídas também, como símbolos para algo maior, a saber, o mal estar das ideias modernas, que se revelam mais e mais “infecundas”, lembrando Maffesoli.

E que bem lhe fazem? Levam a comportamentos autocentrados. Há indícios de que Adele queria mais da vida e por isso o deixou, mas não faltam outros que apontam para ações por parte dele que contribuíram para isso. Sua busca por validação, pela sensação de que está vivendo uma vida de acordo com determinados padrões, o levam a buscar mais do mesmo modelo (refazendo sua família com Claire e Ariel), negando a subjetividade por detrás das funções e papeis (projeções) que ele poderia ter descoberto se estivesse mais aberto a fazê-lo. A medicina não o ajudou, mas não porque infelizmente sua doença era terrível demais; o filme indicou certa confusão por parte dos próprios médicos em relação ao que estava acontecendo – para não mencionar a psicóloga.

Ele só encontra melhoria à medida que o filme avança e ele abraça outras ideias e práticas. Faz sexo casual com Tammy (absorve, talvez, a “corporalidade” que ela domina); abandona, até certo ponto, seu projeto universal (deixa de ser diretor); aceita seu papel como Ellen e passa a vivenciar suas memórias (a dissolução da barreira do indivíduo). É verdade que Adele morre também; e também Hazel. Também os outros, que não morreram ainda, morrerão no futuro. Mas Adele, pós-moderna desde o início, viveu a vida que quis – assim como Hazel, que comprou a casa em chamas e morreu como quis. A morte da Hazel faz com que, inclusive, antes de deixar de ser diretor, Caden escolha reproduzir em seu teatro não sua espécie peculiar de realismo “brutal”, e sim a alegria do último dia que ele passou com ela – é hora da emoção, do não-racional, entrar em cena. “Sinédoque” joga luz sobre o “clima” da pós-modernidade ao contrastá-la (positivamente) com o moderno. Não se trata de impossibilitar a busca pela verdade, ma de abandonar as referências modernas que justamente complicam o alcance de análises interessantes. A morte não é um universalismo barato – é o ingrediente comum a todo vivente que qualifica nossas experiências e nos permite tomar consciência, a partir dessa comunidade, de outras possíveis. Se Caden chegasse a essas conclusões antes, teria tido uma vida diferente? Vivido uma vida melhor?

Mas a questão da perspectiva sobre o filme se volta contra o pós-modernismo também. Por que deveria ser mais válido o ponto de vista individual, e em particular do personagem principal? A sutileza é que o personagem pode até ter aprendido algo a mais, mas mesmo assim fo a nível individual, e não comunitário – no script oficial, as cenas finais contém um trecho que não foi transposto ao audiovisual: Caden diz à atriz que interpreta a mãe de Ellen que tudo que ele quer é “alguém que [o] veja com gentileza. Ser a pessoa mais especial do mundo para uma pessoa só”. Mas isso não é o bastante – não em Nova Iorque, cidade que aparentemente está caindo aos pedaços quanto mais o filme avança. Morte, destruição, a ruína da sociedade; coisas que Caden acompanha, mas com as quais parece não se importar. A perspectiva individual pode estar sendo superestimada.

Mesmo que esse elemento seja encarado de outra maneira – a ruína sendo apenas a forma como ele, em avançada idade, vê o mundo, por exemplo – o ideário pós-moderno não faria mais que ajustá-lo melhor às condições de sua vida, fossem elas quais fossem. Talvez ele pudesse controlar melhor sua vida, se apenas tivesse acesso a melhores ferramentas (modernas). A médicos melhores; a pensamentos e práticas que melhor orientassem suas relações e suas perspectivas; a objetivos, com sua arte, que visassem sim deixar um legado, mas um legado mais tradicionalmente político. Uma leitura moderna da obra – que, como dito acima, não pode ser descartada em favor de outras pela própria natureza pós-moderna do filme – vê no pós-modernismo uma estratégia de conformação. Funcional, sim, mas uma conformação.

A sensação que se tem, ao terminar o filme, é de que seriam necessárias muitas visualizações para entendê-lo realmente. Mas, como diria Roger Ebert, não se trata disso; é preciso vê-lo muitas vezes para apreciar sua complexidade. Assim também é o caso da vida social. É provável que nenhum aumento no número de estudos e estudiosos possa fazer com que se descortine diante de nossas mentes uma imagem completa de quem nós somos. Mas no acesso a obras de ficção como esta, fruto de seu tempo e de uma mente que busca imprimir sensibilidades contemporâneas à matéria da imagem e do som, e também de obras de não-ficção que buscam imprimir verdades à matéria da retórica, podemos ver como certas categorias e signos operam e se inter-relacionam. Aqui a pós-modernidade é fato que se impõe (na impossibilidade do teatro universal) e conquista a ser buscada (na dissolução do sujeito racional individuado que possibilita a redenção); é panaceia que negligencia a força da agência racional e, por isso, perigosa (o mundo se acaba sob o peso do hedonista que rejeita metanarrativas), ou talvez aquela que vá realmente ao fundo da realidade em busca de verdades que alimentem a razão: a última ideia de Caden sobre como fazer a peça começa com “se todo mundo…”.

Se todo mundo o quê, Caden? O que a sua sabedoria pós-moderna recém-adquirida indica que façamos, todos (juntos?), para viver bem, ou no mínimo construir uma boa representação de realidade?

Talvez intencionalmente, jamais saberemos.

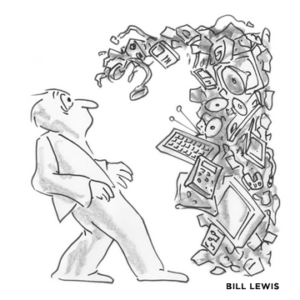

Pode a sensibilidade cultural que veio a ser entendida como pós-modernismo ser vista como uma meditação prolongada sobre as mudanças tecnológicas que nunca aconteceram? A pergunta me veio enquanto eu assistia a um dos filmes recentes de Star Wars. O filme era péssimo, mas eu não pude deixar de me impressionar com a qualidade dos efeitos especiais. Ao me lembrar dos efeitos especiais típicos dos filmes sci-fi dos anos 50, eu ficava pensando em quão impressionada uma plateia dessa época ficaria se eles soubessem o que conseguimos fazer agora – e aí percebi que “na verdade, não. Eles não ficariam nada impressionados, não é mesmo? Eles achavam que nós estaríamos fazendo esse tipo de coisa agora. Não só pensando em maneiras mais sofisticadas de simular esse tipo de coisa”.

Pode a sensibilidade cultural que veio a ser entendida como pós-modernismo ser vista como uma meditação prolongada sobre as mudanças tecnológicas que nunca aconteceram? A pergunta me veio enquanto eu assistia a um dos filmes recentes de Star Wars. O filme era péssimo, mas eu não pude deixar de me impressionar com a qualidade dos efeitos especiais. Ao me lembrar dos efeitos especiais típicos dos filmes sci-fi dos anos 50, eu ficava pensando em quão impressionada uma plateia dessa época ficaria se eles soubessem o que conseguimos fazer agora – e aí percebi que “na verdade, não. Eles não ficariam nada impressionados, não é mesmo? Eles achavam que nós estaríamos fazendo esse tipo de coisa agora. Não só pensando em maneiras mais sofisticadas de simular esse tipo de coisa”. Por que a explosão de crescimento tecnológico que todos estavam esperando – as bases lunares, as fábricas de robôs – deixou de acontecer? Há duas possibilidades. Ou nossas expectativas sobre o ritmo da mudança tecnológica não eram realistas (e nesse caso, precisamos saber por que tantas pessoas inteligentes acreditavam que elas eram) ou nossas expectativas eram realistas (e nesse caso, precisamos saber o que aconteceu para tirar dos trilhos tantas ideias e prospectos).

Por que a explosão de crescimento tecnológico que todos estavam esperando – as bases lunares, as fábricas de robôs – deixou de acontecer? Há duas possibilidades. Ou nossas expectativas sobre o ritmo da mudança tecnológica não eram realistas (e nesse caso, precisamos saber por que tantas pessoas inteligentes acreditavam que elas eram) ou nossas expectativas eram realistas (e nesse caso, precisamos saber o que aconteceu para tirar dos trilhos tantas ideias e prospectos). O capitalismo industrial estimulou uma taxa extremamente rápida de avanço científico e inovação tecnológica – uma sem paralelo na história humana até então. Mesmo os maiores detratores do capitalismo, Karl Marx e Friedrich Engels, celebraram seu destravamento das “forças produtivas”. Marx e Engels também acreditavam que a necessidade contínua do capitalismo de revolucionar os meios de produção industrial seria sua perdição. Marx argumentou que, por certas razões técnicas, o valor – e portanto o lucro – só pode ser extraído do trabalho humano. A competição força os donos das fábricas a mecanizar a produção, para reduzir custos de trabalho, mas enquanto isso serve ao interesse imediato da empresa, o efeito da mecanização é fazer decrescer o lucro geral.

O capitalismo industrial estimulou uma taxa extremamente rápida de avanço científico e inovação tecnológica – uma sem paralelo na história humana até então. Mesmo os maiores detratores do capitalismo, Karl Marx e Friedrich Engels, celebraram seu destravamento das “forças produtivas”. Marx e Engels também acreditavam que a necessidade contínua do capitalismo de revolucionar os meios de produção industrial seria sua perdição. Marx argumentou que, por certas razões técnicas, o valor – e portanto o lucro – só pode ser extraído do trabalho humano. A competição força os donos das fábricas a mecanizar a produção, para reduzir custos de trabalho, mas enquanto isso serve ao interesse imediato da empresa, o efeito da mecanização é fazer decrescer o lucro geral. A internet é uma inovação fantástica, mas é basicamente uma combinação global e super rápida de biblioteca, correios e catálogo de compras. Se a internet fosse descrita para um fã de ficção científica nos anos 50 e 60, e fosse apresentada como a conquista tecnológica mais dramática desde então, sua reação seria de decepção. Cinquenta anos e isso é o melhor que os cientistas conseguiram fazer? Esperávamos computadores que pudessem pensar!

A internet é uma inovação fantástica, mas é basicamente uma combinação global e super rápida de biblioteca, correios e catálogo de compras. Se a internet fosse descrita para um fã de ficção científica nos anos 50 e 60, e fosse apresentada como a conquista tecnológica mais dramática desde então, sua reação seria de decepção. Cinquenta anos e isso é o melhor que os cientistas conseguiram fazer? Esperávamos computadores que pudessem pensar! Isso basicamente responde à pergunta sobre o porquê de não termos teletransporte ou sapatos antigravidade. O senso comum sugere que para maximizar a criatividade científica você deve encontrar pessoas inteligentes, dar-lhes os recursos para que elas se apliquem à ideia que lhes venha à cabeça, e deixe-os em paz. Muitas pesquisas não vão dar em nada, mas uma ou duas vão descobrir alguma coisa. Mas se você quer minimizar a possibilidade de descobertas inesperadas, diga a essas mesmas pessoas que elas não receberão recurso algum até que gastem o grosso de seu tempo disponível competindo umas com as outras para convencer você de que elas sabem de antemão o que vão descobrir.

Isso basicamente responde à pergunta sobre o porquê de não termos teletransporte ou sapatos antigravidade. O senso comum sugere que para maximizar a criatividade científica você deve encontrar pessoas inteligentes, dar-lhes os recursos para que elas se apliquem à ideia que lhes venha à cabeça, e deixe-os em paz. Muitas pesquisas não vão dar em nada, mas uma ou duas vão descobrir alguma coisa. Mas se você quer minimizar a possibilidade de descobertas inesperadas, diga a essas mesmas pessoas que elas não receberão recurso algum até que gastem o grosso de seu tempo disponível competindo umas com as outras para convencer você de que elas sabem de antemão o que vão descobrir. Se não notamos que vivemos em uma sociedade burocrática, isso é porque as normas e práticas burocráticas se tornaram tão comuns que não podemos vê-las, ou, pior, não conseguimos nos imaginar fazendo as coisas de outra forma. Computadores têm tido um papel crucial nesse encurtamento de nossas imaginações sociais. Assim como a invenção de novas formas de automação industrial nos séculos XVIII e XIX teve o efeito paradoxal de transformar cada vez mais e mais pessoas no mundo todo em trabalhadores industriais em tempo integral, também todo o software projetado para que pudéssemos evitar responsabilidades administrativas nos transformou em administradores em meio período ou em tempo integral. Da mesma forma que professores universitários parecem sentir que é inevitável perder mais e mais de seus tempos gerenciando bolsas, donas de casas de classe média alta simplesmente aceitam que terão que gastar várias semanas todos os anos preenchendo formulários online de quarenta páginas para matricular seus filhos no ensino fundamental. Todos nós perdemos cada vez mais tempo digitando senhas em nossos telefones para gerenciar contas de banco e cartões de crédito, e aprendendo como fazer trabalhos que uma vez foram feitos por agentes de viagens, corretores e contadores.

Se não notamos que vivemos em uma sociedade burocrática, isso é porque as normas e práticas burocráticas se tornaram tão comuns que não podemos vê-las, ou, pior, não conseguimos nos imaginar fazendo as coisas de outra forma. Computadores têm tido um papel crucial nesse encurtamento de nossas imaginações sociais. Assim como a invenção de novas formas de automação industrial nos séculos XVIII e XIX teve o efeito paradoxal de transformar cada vez mais e mais pessoas no mundo todo em trabalhadores industriais em tempo integral, também todo o software projetado para que pudéssemos evitar responsabilidades administrativas nos transformou em administradores em meio período ou em tempo integral. Da mesma forma que professores universitários parecem sentir que é inevitável perder mais e mais de seus tempos gerenciando bolsas, donas de casas de classe média alta simplesmente aceitam que terão que gastar várias semanas todos os anos preenchendo formulários online de quarenta páginas para matricular seus filhos no ensino fundamental. Todos nós perdemos cada vez mais tempo digitando senhas em nossos telefones para gerenciar contas de banco e cartões de crédito, e aprendendo como fazer trabalhos que uma vez foram feitos por agentes de viagens, corretores e contadores.