Ano passado fui fiscal do ENEM e do Vestibular da UFSC, e uma das coisas que mais me chamou atenção foi a estrutura organizacional de cada um no que tange aos fiscais. No ENEM, assim como na UFSC, havia dois fiscais de sala em cada grupo; no entanto no ENEM um era o “chefe de sala”, tendo mais obrigações e recebendo maior pagamento que seu “auxiliar”. Na UFSC qualquer um dos fiscais de sala podia exercer qualquer das funções que lhes competia; geralmente (e falo no presente pois é o que vejo já há 3 vestibulares) ocorre uma “ajuda mútua” de acordo com o contexto, e/ou o revezamento de funções.

O que leva a uma decisão governamental com vistas a dividir responsabilidades, criando o cargo de “chefe de sala”? Me parece, ainda mais que minha participação no ENEM foi a primeira e depois de duas com a UFSC, uma mesquinharia tão grande – numa coisa tão pequena que é um grupo de provas, fazer questão de dividir as tarefas, criar uma distinção, e ainda etiquetá-la com esse título pomposo e ridículo de “chefe de sala”. De onde vem isso?

Uma resposta mais “sociológica” seria provavelmente a cultura organizacional. Inércia, path-dependence ideológico, costume – a opção padrão, a escolha naturalizada e instintiva que ninguém ousa questionar ou cogita repensar. Mas me pergunto aqui num sentido mais amplo; para além do ENEM e dos vestibulares, a estrutura (psicológica, até) dessa instituição que é o cargo de chefia, de autoridade, de responsabilidade – três palavras que se amarram numa só, ao menos para o leigo, na maior parte do tempo.

O cargo de chefia serve para definir, para atribuir, responsabilidade. Essa frase, que poderia fazer parte de um livro introdutório a um curso de administração, pode ser lida como axiologicamente positiva; neutra, no máximo. No entanto, a tenciono como negativa – e de qualquer forma, esse valor só pode ser entendido num contexto de outros valores e, principalmente, objetivos (e o fato de que ele pode ser com frequência lido como positivo mostra apenas quais objetivos e valores estão presumidos de partida, compondo o plano de fundo do nosso pensamento). Em outras palavras, o que se ganha com um cargo de chefia é a capacidade de dizer: “foi ele”. “Ela é a causa disto que deu errado”. “É tal pessoa que devemos culpar e punir por nosso infortúnio”. É verdade que também atribuímos bons feitos a pessoas em cargos de autoridade (como o aumento dos empregos ou a queda da inflação a presidentes), mas do que é bom todos querem compartilhar: todos tiveram uma parte a desempenhar, um papel a fazer; foi um feito coletivo (o presidente não teria feito nada sozinho). Já o que é ruim; a marca da incompetência, da antissociabilidade ou do egoísmo, queremos afastar como a peste, atribuindo ao agente mais próximo nossas faltas como a alma enfraquecida de Voldemort agarrou-se à testa de Harry Potter. Além disso, estruturas hierárquicas costumam se prestar bem ao repasse de culpa de baixo para cima: alguém sempre pode alegar que só cumpriu ordens, e estenderemos nossa simpatia a ela a depender do castigo que a esperava em caso de descumprimento. Já “bons resultados”, advindos raramente de ordens específicas de chefes e mais do funcionamento normal das operações institucionais, não são tão passíveis a esse tipo de operação.

O fato é que essa atribuição de responsabilidade / culpa não é meramente facilitada pela criação do cargo de chefia, e sim convencionada, inventada, estabelecida enquanto objeto de um contrato entre as partes. Porque a responsabilidade real é extremamente difícil de atribuir. Como expõe Bruno Latour, acerca das associações que fazemos,

Quem mata cerca de 40 mil pessoas por ano em acidentes de carro nos Estados Unidos? Os carros? O sistema viário? O Ministério do Interior? Não, os motoristas bêbados. ¡) Quem é responsável pelo excesso de consumo de álcool? Os comerciantes de bebidas? Os fabricantes? O Ministério da Saúde? A Associação dos Donos de Bares? Não, o indivíduo que bebe tanto. Entre todas as possibilidades, só uma é sociologicamente admitida: os indivíduos que bebem demais são a causa da maioria dos acidentes de trânsito. Esse nexo causal é uma premissa, ou uma caixa-preta para quaisquer outros raciocínios no assunto. Admitido isto, a controvérsia ulterior é em torno das razões que levam os motoristas a beberem tanto. São doentes que devem ser tratados e mandados para um hospital, ou criminosos que devem ser punidos e mandados para a cadeia? Depende da definição que se dá ao livre-arbítrio, do modo como se interpreta o funcionamento cerebral, da força que se atribui à lei.

Essa é em parte a razão pela qual as ciências humanas, as sociais em particular, são tão difíceis, e também porque pode sempre haver leituras tão diversas de um momento particular sem que elas cancelem uma à outra necessariamente: as pessoas fazem atribuições diferentes de responsabilidade, e antes que o debate possa fornecer com mais clareza uma avaliação mais informada da situação, a situação já é outra. O tempo voa.

Mas então o que se ganha com o estabelecimento de cargos de autoridade? Paz de espírito, sabendo que caso alguma coisa dê errado todos saberão a quem culpar? Se for esse o caso, essa é uma troca covarde: a verdade e a complexidade do mundo acabam barganhados pela tranquilidade. Isso é o que podemos, o que devemos almejar em nossas estruturas organizacionais – sociais, culturais, políticas?

Há um cálculo de que com estes cargos estimula-se uma vigilância maior – afinal, quem está em um cargo de chefia, por não querer que nenhuma “bomba” estoure em sua mão, vai “cuidar” para que ninguém sob sua “tutela” arranje problemas. O problema, é claro, é que isso é tratar o sintoma ao invés da causa. Um certo realismo ontológico nos exige a aceitação do fato de que “shit happens”, e portanto não se trata aqui de opor o “tratamento do sintoma” à “erradicação da doença” (uma ladeira que muito frequentemente desliza à eugenia) mas, em vez disso, de ver que não adianta querer vigiar e punir se não houver um esforço coletivo para mitigar e eliminar o quanto possível incentivos sistêmicos a “fazer o errado” em primeiro lugar – se não esses mesmos incentivos, ou predisposições, farão resistência à autoridade em nome de algo que pode ser contraproducente, não obstante o valor intrínseco que o choque contra a autoridade em si mesmo tenha para um anarquista. Em outras palavras, a função de um cargo de chefia é servir como bode expiatório, independente em grande medida da realidade das “agências” envolvidas no caso, que tanto podem se sentir compelidas à obediência quanto podem aperfeiçoar as artimanhas de que dispõem para burlar o comando do chefe.

Há uma série de outros problemas e realidades envolvidas na questão hierárquica. Por ser submetido a uma lógica de obediência, tanto perde-se a prática, bem como a própria percepção da importância, do exercício da consciência individual – de julgar por si mesmo tanto os “seres” quanto os “dever-seres” da vida. Podemos estar “condenados a sermos livres” o quanto quisermos, mas isso não fará diferença alguma na prática enquanto a hierarquia for prevalente num dado grupo. A própria “ação normal” de um grupo pode ser extremamente deletéria – como a da polícia militar, no Brasil, ou de empregados da indústria petroleira, no mundo inteiro, indústria que contribui ativamente contra medidas de combate à catástrofe ambiental que se avizinha – e mesmo assim a pressão pela continuidade e conformação dificultará o tipo de discussão e decisão transformadora capaz de melhorar as coisas. Não é só o medo da punição que inibe uma determinada pauta: o próprio efeito cognitivo dos cargos de chefia constringe o pensamento, porquanto equaciona-se discutir “política” com discutir o que pode ou não ser atribuído à agência de atores poderosos num campo todo moldado pelas próprias instituições hierárquicas – e essa discussão sobre quem colocar num cargo de chefia (em quem votar) rouba, suga as energias da discussão sobre como resolver nossos problemas.

É sintomática a diferença no desenvolvimento dos trabalhos no ENEM e no Vestibular da UFSC – em que pese que ambos são uma merda por definição, é claro, não porque são piores entre seus pares, mas por toda a lógica que eles contribuem para manter e avançar, uma lógica de escola, de inteligência medida, de meritocracia (conceito ao qual logo voltaremos), etc. Apesar disso, e apesar do fato de que obviamente os fiscais, assim como eu, são sempre todos gentis e cordiais entre si (e também com os candidatos), há uma diferença. No ENEM os fiscais “auxiliares” trocam de grupo em torno das “âncoras” chefes-de-sala – isto é, os chefes-de-sala ficam, no domingo, na mesma sala que ficaram no sábado; o outro fiscal de sala, o auxiliar, é que troca. Já vai embutida aí uma desconfiança, mais uma expressão de mesquinharia tosca, que não se vê na UFSC, em que a mesma equipe trabalha no mesmo grupo, com o mesmo grupo de fiscais de corredor, por três dias.

Mas isso é detalhe. O mais interessante é que o ENEM faz algo que não vi acontecer na UFSC: os coordenadores passaram um vídeo, e fizeram um apelo, para “conscientizar” os fiscais da importância que tem o ENEM na vida das pessoas e por que era importante que o processo seguisse sem problemas. Isso é até compreensível, até certo ponto louvável – mas o curioso é que no início do segundo dia, já na entrada da sala de organização, tivemos que deixar os celulares com a coordenação – coisa que só fizemos, no sábado, ao caminharmos para o grupo de atuação. A justificativa é que houve erros e dúvidas no sábado que não teriam acontecido se as pessoas tivessem prestado atenção no vídeo de orientações (um dump megalomaníaco, ineficaz e tedioso de informações) que foi exibido no sábado. Por isso, a retirada dos objetos. Não estou reclamando, tanto quanto percebendo como o clima é diferente – na organização privada que organiza o ENEM em SC (Cesgranrio) certamente a cobrança é maior (a estrutura é nacional em comparação com a local Coperve) e cada chefe, de cada escalão, é repreendido por cada potencial problema num processo que já é conhecido por escândalos (e, devido à escala, não podia ser diferente – o ENEM é todo megalomaníaco). Isso derrama para o chefe de sala, que recebe ainda mais pressão – “os outros também têm sua importância”, desculpa-se a coordenadora após puxar a orelha dos chefes de sala, “mas os chefes de sala têm uma responsabilidade maior”.

Preciso deixar uma coisa bem explícita antes de prosseguir: nada do que estou dizendo aqui é novo. Diferente. Original. Isso sobre autoridade e culpa pode ser encontrado em quase qualquer pensador que valha a pena desde Nietzsche, e todo o mais eu no mínimo suspeito que alguém mais tenha dito, ainda que não amarrando na mesma sequência e da mesma forma como eu neste post – e daí minha motivação específica para escrevê-lo, organizando minhas anotações nesse sentido. Além disso, é óbvio que a dimensão da hierarquia enquanto fiscal de vestibular não significa porra nenhuma – fazer essas comparações é só uma questão de “nostalgia” quanto a manter no texto final a “fonte de inspiração” para essas teses. Apesar disso, elas conservam sua potência quanto ao resto das coisas. Quanto ao resto do mundo.

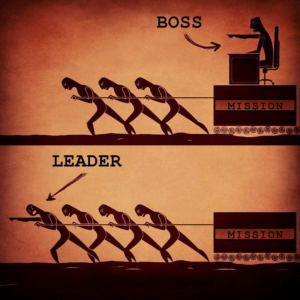

Muitas vezes – continuando – a questão da chefia vem amarrada à da liderança. Se necessariamente os grupos humanos precisam de líderes, especialmente em processos decisórios, então precisamos de chefes. Enquanto animais sociais, necessitamos de líderes e os cargos de chefia são basicamente uma corporificação formal desse princípio.

Isso não poderia estar mais incorreto, pois vem de uma concepção errada de liderança.

A liderança é algo que acontece, não um atributo pessoal que alguém possui. Um líder é o que alguém acaba sendo, como numa função emergencial, e não o que alguém nasce para ser ou deve construir em si mesmo como sendo. É o que surge do processo social dos grupos, sempre em contexto, de forma episódica, não o que é necessário para seu funcionamento. Líderes são consequência. Não causa.

Ao longo do parágrafo a definição foi escorregando de liderança para líderes, e o fiz em nome do didatismo – mas para explicar melhor vamos retroceder e atacar o fenômeno: a liderança. O que ocorre numa situação de liderança? Alguém – ou um grupo de pessoas, a depender da escala, talvez – exerce considerável influência sobre uma quantidade de pessoas, de modo a causar efeitos no status quo. A questão é que esse “evento” em que a liderança se manifesta é composto de várias partes. Nosso ponto de vista, embutido no vocabulário da questão, faz com que enxerguemos os líderes como diabinhos sedutores exercendo (mais uma vez em que o vocabulário e suas limitações são cruciais) influência nas pessoas – como em marionetes, talvez. Não lidemos ainda com a distinção entre líderes e chefes, mas pensemos que o líder não obriga: ele inspira. Portanto esse exercício de poder é linguístico; é gramático, é xamanístico. O fenômeno da liderança, pelo menos nessa forma “pura” que estudamos para fins de exemplo, não tem nada a ver com o uso da força, da coerção.

O que esse quadro que pintei exclui são dois elementos cruciais: os liderados e o contexto em que ocorre essa liderança. A liderança acontece em tópicos, em assuntos: a cada momento (da vida pública ou individual) em que um tema recebe foco, em que vira “pauta”, abre-se uma oportunidade para que o fenômeno ocorra e o estereótipo de antropólogo clássico anote em seu caderninho o que ocorreu: a pessoa tal e tal usou de seus dons persuasivos para liderar, convencendo as pessoas a adotar tais e tais atitudes. Mas essa descrição das coisas confere literalmente nenhuma agência aos liderados, que aparecem como ovelhas (têm opinião, mas não forte o bastante), como hipnotizados (têm opinião, mas não faz diferença porque o hipnotizador consegue sobrescrevê-las a partir de seus dons) ou como completamente incapazes de atuar (não têm opiniões, por isso precisam que alguém lhes dê uma).

Além disso, fica de fora uma análise contextual que, embora perigosa de defender, vou ousar fazê-lo mesmo assim: algumas ideias podem simplesmente… Ser melhores. Não digo objetivamente – e nisso certamente é preciso incluir os liderados na análise – mas pode ser que, dada a percepção geral da realidade (da qual ninguém tem totalitário domínio, por mais totalitária que seja a sociedade) e do que está disponível como caminho de ação, o líder seja aquele que argumente bem em favor de uma ideia que já tinha bastante força, e foi, digamos, mais uma “peça” – um catalisador, talvez – de uma transformação que, embora tenha sido acelerada ou melhorada a partir de sua participação, não necessariamente estava bloqueada enquanto contingência da história. Ou, ainda por outro ângulo, sim, o líder é uma parte de cada momento de atuação de um determinado grupo. Uma parte decisiva. Mas todos aqueles que fazem parte dessa atuação também o são, e no entanto uma certa ideologia de “culto ao líder” completamente enviesa a percepção sobre o que realmente acontece quando um grupo toma uma decisão – especialmente em processos decisórios amplos, horizontais, com base em consenso – e nos faz perceber a coisa de forma incoerente; no limite, incompleta.

Esse “culto ao líder”, túnel-realidade em que o contexto mais amplo do fenômeno da liderança é ignorado em favor de alguns poucos indivíduos, promove uma “essencialização” do líder: é algo que você é. Claro que essa essência é geralmente revelada através de atos – um grande líder é um grande líder porque fez coisas que grandes líderes fazem, tendo sido, portanto, um grande líder. Mas isso é uma bobagem: embora claramente as nossas experiências fazem de nós quem somos em grande medida, não existe uma “essência” de líder, especialmente não uma pregressa à atividade enquanto tal, como um “coquetel” de traços de personalidade que faça de alguém um “líder nato” (assunto ao qual voltarei em breve).

Em relação à conexão entre liderança e chefia, um “cargo de chefia” é justamente a tentativa de institucionalizar a liderança – formalizá-la, buscando isolar aquilo que se percebe como seus efeitos (por exemplo, catalizar a ação coletiva) investindo-a de autoridade. A diferença é gritante: o fenômeno da liderança diz respeito ao fato de que, quando um determinado grupo discute possibilidades de ação coletiva, alguns indivíduos terão mais recursos relevantes que outros à disposição (seja de fala, de experiência, materiais, etc), além de mais interesse no assunto e disposição a curto, médio ou longo prazo. Esses indivíduos podem usar do espaço livre de fala e convencimento para expor suas visões e, caso o grupo concorde, seus indivíduos vão formar agendas e planejamentos para ajudarem uns aos outros a tornar realidade essa visão que, por acaso, este “líder” inicial ajudou a tornar mais explícita, a descobrir, ou quem sabe a definir mesmo, em contraposição a alguma outra possibilidade. Veja, existe uma liderança aí; o fenômeno ocorre. Mas ele é mais uma consequência lógica da diversidade existente entre indivíduos em qualquer grupo humano e se adapta (aparecendo com mais ou menos força) a determinados temas, situações, contextos, etc. A chefia é a tentativa de pegar esse “roteiro” e forçá-lo a acontecer sempre, retirando a espontaneidade tanto do contexto (a intensidade da liderança é sempre a mesma, independente da situação), como do líder (que não é qualquer um que seja mais apto a sê-lo numa determinada situação, e sim uma pessoa institucionalmente investida com tal atribuição) quanto dos liderados (que devem obedecer o chefe, independente de suas vontades, perspectivas, ou mesmo potencial para serem eles mesmos líderes ou competir por essa função num dado contexto). Aliás, a essencialização é uma besteira porque é assimétrica: considera apenas os sucessos de alguém como critério para caracterizá-la como líder (como algo que faz parte de sua personalidade, ou pelo menos de sua persona pública), mas esquece convenientemente todos os momentos em que alguém fracassou enquanto líder – não enquanto chefe, mas quando defendeu publicamente uma posição e não conseguiu adesão, isto é, tentou exercer essa função e não conseguiu. Não se trata de dizer que deveríamos considerar os fracassos igualmente – classificando, assim, em não-líderes incorrigíveis e eternos aqueles que dão de cara na lama da história – mas de entender que todo líder (uma vez que um líder é líder em contexto, em situação, e portanto alguém pode ser líder centenas de vezes ao longo da vida) foi também já, muito provavelmente, um líder frustrado, um não-líder, um tentou-liderar-mas-não-conseguiu – e certamente já foi também um liderado.

A liderança é uma potência humana aberta a todos – e não digo isso tentando re-essencializar a liderança, já que há dois ou três parágrafos tenho tentado arrancá-la do pedestal em que foi posta enquanto função social. Estou apenas dizendo que é uma função que qualquer um pode exercer, em grupos de qualquer tamanho e qualquer (?) natureza, a qualquer momento. É a potência que temos de mudar mentes, de mudar opiniões, valores, sentimentos, e não depende tanto de nossa individualidade como de nossa generalidade – do fato de que é assim que funcionamos enquanto animais que interagem uns com os outros: nos influenciamos mutuamente o tempo inteiro. Uma confluência de fatores – do tempo, do espaço, da escala, das ideias – torna possível um momento em que alguém é catalisador de uma atitude coletiva mais ampla, mais direcionada, coesa. Essa pessoa é um líder, mas ela não teria sido uma se cada uma das pessoas não preenchesse um papel igualmente decisivo na estrutura de uma ação coletiva. Os liderados não são levados. São levantes.

Recuperando a questão do “líder nato”: não é verdade que algumas pessoas são simplesmente fodas demais? Que nasceram pra sublevar as massas com suas intonações e dicções perfeitas, seus sorrisos safados, seus atributos físicos que coincidem perfeitamente com o padrão estético corrente? Talvez, sim, mas algumas dessas qualidades – a desenvoltura no falar, a coragem necessária para endereçar seus companheiros iguais como tais em público, a dignidade e a auto-estima para ser seguro de si, entre muitas outras coisas – podem ser estimuladas em todos, de modo a serem no mínimo mais amplamente distribuídas, num sentido estatístico, na população (em outras palavras, não é porque existem poucas pessoas de um tipo x ou y no momento que essa proporção se repete em toda sociedade e se repetirá para todo o sempre). Além disso, as características dos líderes, quando em falta num indivíduo, previnem não só a liderança como a própria vida associativa livre. Muito se fala dos tímidos inveterados, mas não é à toa que pessoas que são tímidas a ponto de não sair na rua procurem ajuda psicológica – porque eles mesmos entendem essa condição como dificultosa. Tirando isso – casos extremos de falta de características específicas – qualquer pessoa que possa conversar e se relacionar de igual pra igual com seus pares livres (seus amigos, sua família, seus vizinhos) pode perfeitamente, dado um contexto estimulante o bastante, ser um líder. E, por fim – e o que é crucial – a própria rejeição a fazer o papel de líder tem a ver com mais um erro que se dá através da coincidência ideológica da ideia de líder com a de chefe: porque, afinal, quando se é chefe, você é responsável por tudo – você está na sua função, em enorme medida, para levar a culpa quando algo dá errado. Nesse sentido, é compreensível que muitas pessoas (que têm o mínimo de senso pra entender que é assim que as estruturas hierárquicas funcionam – embora haja um contraditório daqui a pouco, só um instante) se abstenham de, por exemplo, tomar a dianteira (a liderança) até mesmo pra organizar um encontro com os amigos. Porque entendem que, caso algo dê errado, caso seja em qualquer medida insatisfatório, é o líder quem sairá culpado; é dele de quem os amigos, no caso, falarão mal pelas costas, reclamando de sua atuação, por vezes até exigindo que fossem feitas coisas que poderiam ter sido feitas pelas próprias pessoas que falam mal – isto é, o que é liderança é tomado por chefia, e a iniciativa já morre através dessa psicologia deturpada que aprendemos desde crianças. Isso é um problema enormemente comum nas nossas relações mais próximas; é o tipo de desgraça que vemos reproduzida em textos de facebook quando alguém diz que somos basicamente, enquanto humanos, todos um bando de filhos da puta – mesmo que obviamente essa não é a única sociabilidade que nos é acessível.

Dê uma olhada na forma como o Louis C. K. defende seu voto em Hillary Clinton… Ele dá várias razões engraçadas, na verdade, mas preste atenção na que começa em 1:50. (Dica: pare em 3:00 se não quiser ouvir ele falar merda e perder a graça).

Só pra retificar uma observação do parágrafo anterior: sim, é verdade que dizer que as estruturas hierárquicas funcionam de modo a “punir” os chefes é ser extremamente generoso com eles; é quase uma frase burguesa. Mas estou aqui avaliando o cargo de chefia e suas relações com a liderança em contextos mais micro, especialmente tomando o ponto de vista de um visualizador externo, talvez um com algum poder institucional de avaliar responsabilidades e fazer um julgamento consequente. Importa também, provavelmente, que a inspiração seja uma coisa tão banal quanto a estrutura de cargos de fiscais de vestibular. Mas, de qualquer forma, vale a pena dizer que é óbvio que o real problema com a hierarquia não é nem tanto, como se disse no início do texto, que ela “fixa” para onde os olhares devem ir na hora de atribuir responsabilidades para eventos negativos, mas justamente que, embebida em coerção e autoridade, ela faz com que os chefes possam manipular a percepção do que realmente houve de errado de modo que quem “pague” as consequências dos erros sejam justamente os subalternos, independente de uma apuração mais acurada que se possa fazer dos fatos (mas mesmo assim, assumindo uma postura filosófica, que fatos? Se é um empregado ou o próprio chefe que faz uma merda, do ponto de vista de alguém que está avaliando a atuação do chefe, tanto faz: é sempre possível estar disposto a culpá-lo, já que ele deveria ter cuidado melhor do empregado, vigiado-o mais, ensinado-o melhor. E essa possibilidade de culpa constante que recai sobre o chefe é aberta necessariamente pela própria instituição do cargo de chefia).

Voltando ao que eu falava sobre a questão de “vigiar e punir” – de instituir chefes como forma de controlar os desvios por meio da cautela e do medo da retaliação autoritária, e de como o melhor seria trabalhar com as “vontades” na fonte, na própria origem dos atos que se quer evitar: isso não seria, de alguma forma, totalitário? Não seria a “ditadura da maioria” no sentido cultural de que Tocqueville e Mill tinham medo, no sentido de execração, de linchamento moral, de exílio com corpo presente, de ostracismo, de corpo apagado da visão via implante distópico a la Black Mirror?

Creio que, pelo contrário, esse é o único procedimento que de fato aceita e respeita as liberdades individuais, de consciência, mas trabalha com a possibilidade gregária de que as pessoas podem trabalhar juntas para resolver problemas e conviver. A liderança, afinal de contas, é isso – um fenômeno em que se consegue uma determinada harmonia (que não precisa ser 100%, incluir a humanidade inteira, rejeitar dissenso como o diabo) forte o bastante para causar consequências; em que se consegue uma intersecção de pensamentos, de vontades, de ideias que criam laços e, mais que isso, promessas e expectativas. Se isso soa totalitário é porque a liderança é sempre pintada como um Lênin – ou algum “populista”, momento em que a figura do líder é novamente extraída de seu contexto e entendida como um personagem sobrenatural que promove a união ao ponto de promover também a perseguição aos dissonantes (coisa que é sempre possível mas não tem a ver com o fenômeno da liderança em si, e sim com outros componentes culturais e históricos muito mais profundos – a perseguição purificadora como método pode acontecer como pano de fundo, e em vários formatos, mesmo que não adquira força majoritária integrada por uma liderança específica… Da mesma forma como, pelo jeito como a polícia militar age no Brasil, vivemos num constante estado de de exceção há décadas, mesmo sem ter tido um estado de exceção formal, como se reconhece nos dicionários, desde a redemocratização federal em 88/89).

Como entender então o fenômeno da liderança dentro do anarquismo, entre anarquistas? Da mesma forma como em qualquer outro grupo, pelo menos enquanto ele não for confundido com o fenômeno da chefia. E para não sê-lo, acima de todas as outras características já mencionadas anteriormente, creio, a mais importante é o status da responsabilidade em si. Se a chefia (novamente, além dos muitos outros efeitos e propósitos da hierarquia em termos de manutenção de uma ordem desigual) significa poder dizer “a responsabilidade é daquele ali, ó, o chefe“, a liderança implica em justamente assumir essa responsabilidade, mas num contexto, num ambiente coletivo em que todos a assumem concomitantemente. É preciso que os liderados vejam a si mesmos como levantes também, como eu os caracterizei antes (mas felizmente essa é a regra, não a exceção). É preciso que eles se entendam no processo como ativos na construção desse líder que é mais símbolo e conveniência que qualquer outra coisa: dali em diante, naquilo que o coletivo resolva fazer no que diga respeito a esse assunto em que se deu o fenômeno da liderança, a responsabilidade é de todos, a culpa é de todos, a agência é de todos.

E as consequências disso são mais do que discursivas. Porque não são só os louros que são compartilhados, assim como as derrotas e os erros: trata-se mais de uma atitude em relação aos erros do que necessariamente quem vai ficar com eles. Porque se alguém errou, o ambiente cultural dessa coletividade não vai ter como foco o apontar de dedos – o dizer “foi o líder, pois ele deveria ter prestado mais atenção, vigiado mais, sido um líder melhor, mais eficiente”, mas também não o dizer “foi aquele ali, que traiu a todos nós, foi ele que foi o culpado pela desgraça, ele e mais ninguém, eu não tenho nada a ver com isso”. Não, desde o princípio até o momento da ação e depois, enquanto houver o estar junto no agir direto com os outros, todos são responsáveis sim, a partir do mesmo princípio que confunde tudo: o que errou poderia ter sido melhor auxiliado por todos. Mas o mais importante não é que errou, mas sim como não errar mais; não é que deu problema, mas que todos trabalhem juntos para consertá-lo. A ação coletiva, intuo, pode acontecer sem o fenômeno da liderança (e quando grupos como as ocupações escolares, ou certos protestos, dizem não ter líderes, eles geralmente querem dizer que não tem chefes; têm líderes sim, e não tem problema nenhum com isso, pela minha definição nesse texto), mas com ou sem ele o que se espera de uma produtiva ação coletiva é que ela se foque menos em seus agentes particulares e mais na resolução de problemas a partir da qual foi constituída: no que precisa ser feito, nos processos sociais relacionados ao problema e à solução, nos acordos necessários pra criar soluções aceitáveis, razoáveis, e na contínua autocrítica pra garantir o bem-estar e os princípios durante a execução dos afazeres.

É verdade quando certos gurus de administração reclamam que no mundo sobram chefes e faltam líderes: só que é uma questão social, cultural, política – e não psicológica!

Daí a importância também de entender como funciona a liderança no caso de professores, de pais, de mestres de todo tipo – posso estar expondo algo até, inclusive, antitético ao que encontramos em obras importantes como “O mestre ignorante”, de Ranciére, mas tanto faz: acho que a liderança que surge nesses casos vem de um reconhecimento tácito entre os indivíduos quanto a um diferencial de saber que justifica o convencimento mais frequente que ocorre do professor ao aluno do que no sentido contrário. Como disse Graeber, a “autoridade” do professor erode a si mesma, pois a atividade do professor consiste em transformar o aluno até o ponto em que ele (o professor) não seja mais necessário – um bom professor, assim, promove cada vez menos sua autoridade. Nesse caso, seu potencial para liderança não diminui, pois é sempre latente, mas certamente as condições que o tornam mais pronunciado e provável vão deixando de existir ao longo do tempo, até que se estabeleça uma igualdade de conhecimentos (além da que já existia antes, de intelectos, eu sei, Ranciére…). O que é que a chefia, no sentido de hierarquia e autoridade, tem a adicionar de bom na relação entre professores e alunos, ou entre pais e filhos? Muito pouco ou nada. Creio que venha mais da vontade de dominação, ou do medo mais profundo mesmo, mais ulterior, de que uma inovação venha da parte das novas gerações e desloque o papel de autoridade (a posição que, como eu argumentei, confere aos pais e professores mais oportunidades de razoavelmente assumir a liderança nas relações com filhos e alunos) – em outras palavras, é uma tara por controle e manutenção de estruturas que me parece que essa própria ideia de liderança de que lancei mão ajuda a combater, embora mantenha uma cumplicidade potencial inalienável – afinal, também não é arbitrária a ligação que se faz ordinariamente entre liderança e chefia. A mesma coisa não acontece com outros termos; há obviamente um paralelismo, uma afinidade aí que convida comparações e, no nosso caso, confusões nem tão acidentais e inocentes quanto posso estar fazendo parecer.

Acho que a ideia de chefia, os cargos de responsabilidade, enfim, a instituição chamada “hierarquia”, é uma tentativa de capturar formalmente e reproduzir em massa o fenômeno da liderança. É engraçado – as críticas que se pode fazer à artificialidade do mundo industrializado, sua ideologia estúpida de consumismo, etc: tudo isso se volta justamente contra a tentativa de empacotar, rotular e vender o que é genuíno no mundo; justamente aquilo que não pode ser contido, racionalizado, contabilizado, estocado. É essa violência, às vezes simbólica, às vezes palpável, contra uma experiência mais livre e mais artística da vida que gera tanta revolta – e no entanto tudo começou não na revolução industrial ou na origem do capitalismo, e sim nessa linha de produção mais primária, mais ancestral, de tecnologias humanas: a reprodutibilidade técnica da liderança, sua cínica transformação laboratorial em chefia, e o uso que se fez dela para converter e redesenhar gigantescas estruturas humanas ao redor do planeta ao longo do tempo (e, claro, a gourmetização recente na figura do cool boss).

Vale lembrar alguns detalhes adicionais. Acho que o quadro de ação coletiva que pintei deixa pouco espaço para a retratação da falha grosseira – inclusive quando não é falha, mas ação no intuito de machucar de fato. Não vou fazer como os adversários do anarquismo que universalizam uma maldade de vilão de novela, monstrolizando a espécie humana de forma tão estúpida que até Hobbes sentiria vergonha. Mas é preciso reconhecer que não há regra sem transgressão, nem caminho humano sem contramão. E no entanto, ainda é possível encontrar uma outra forma de lidar com esses casos. A justiça restaurativa (vejam essa matéria muito interessante da Pública) é uma experiência radical de entender de forma diferente mesmo o fenômeno de responsabilidade pessoal que, apesar do que eu expus nesse texto inteiro, jamais é verdadeiramente apagada. E não creio que precisei argumentar nesse sentido tampouco: embora eu tenha dito de fato que a responsabilidade não se encontra num lugar só, não quer dizer que não exista – e se existe mesmo em muitas pessoas, compartilhada ou coincidentemente nelas colocada, existe ainda, e as pessoas precisam lidar com elas entre si. Mas acho que, dentro do processo de ação coletiva que descrevi, a justiça restaurativa é um modelo muito positivo e coerente para lidar com esse tipo de coisa. Além disso, vale a pena lembrar que valorizar a união total de um determinado grupo acima de tudo, em qualquer circunstância, é a cegueira do nacionalismo (que vale também para grupos menores, embora nesse caso tenha nomes diferentes). A dissolução de um grupo frente ao reconhecimento de que já não existe união produtiva, união que respeite as liberdades e individualidades, não é o fim do mundo.

Por último, uma curiosidade: e aqueles que não passam sem responsabilidade pessoal? A galera que não engole essa história de responsabilidade compartilhada, da fatal indeterminação de culpabilidade a partir da falta de um critério fora do “jogo de significados” – isto é, universal, inegável, neutro, absoluto – que julgue e atribua sem dissenso de quem é a responsabilidade pelo quê: como fica esse pessoal?

Bem, não sei como ficam, mas o fato é que esse é um discurso complicado. Curiosamente, eu o ouço mais vindo dos “republicans” dos Estados Unidos (do partido republicano), pelo menos a partir das notícias e matérias que consumo vindo de lá. Eles (apesar da hipocrisia que se vê em três segundos) alegam ser o partido da responsabilidade pessoal – isso aparece muito ao discutir os empréstimos estudantis universitários; quando se fala em renegociação dessa dívida, ou cancelamento ou, enfim, qualquer coisa que vá aliviar a vida dos jovens naquele país, imediatamente se rebate que eles escolheram fazer universidade porque quiseram, e agora têm que arcar com as consequências – responsabilidade pessoal.

Foi engraçado perceber que esse conceito é a imagem-espelho da “meritocracia” no Brasil. Do lado de cá, a responsabilidade pessoal (o mérito) servindo como álibi para a manutenção de privilégios nas mãos dos mesmos poucos de sempre. Do lado de lá, a responsabilidade pessoal como atributo de culpa para a manutenção de ônus nas mãos dos mesmos muitos de sempre. Não é curioso? De qualquer forma, o discurso é (não por acaso) o mesmo encontrado no cerne da estrutura da chefia: aquele que promove a separação do indivíduo do grupo, isolando-o tanto analiticamente quanto na prática. A diferença é que, no caso da chefia, essa separação se dá no plano da delegação (do acúmulo) de poder, de autoridade. No caso dos discursos sobre “responsabilidade pessoal”, o indivíduo é separado do grupo sem que isso acarrete para ele mais poder. O poder que lhe sobra nesse cálculo cognitivo é o poder do indivíduo atomizado, que se resume ao consumo: a liberdade que não é autonomia de fato, e se resume a uma atividade essencialmente passiva.

Assim, essa operação de divisão é executada de acordo com a conveniência do momento – o que acaba fazendo com que apareça como desonesta e cruel. Todos vivemos juntos, em sociedade; alguns mais juntos de uns que de outros, geograficamente, culturalmente, politicamente. Mas de todo modo nossas vidas se cruzam e há muita responsabilidade que se cruza na construção delas – que são nossas, não só minha, dele, dela; sua. Nessa construção é muito complicado escolher momentos para dizer “não, não tenho nada a ver com aquele ali ou aquela lá; não, sua situação atual é completamente derivada de suas escolhas pessoais, as quais não se conectam comigo em momento algum, sob nenhuma perspectiva, e portanto não é legítimo que façamos nada em relação a isso – se fizermos, que seja no máximo a separação ainda mais radical de nossas vidas a partir do uso do aparato de força para mantê-las tão apartadas quanto possível”.

Entender o fenômeno da liderança pela ótica mais inclusiva de “ações coletivas libertárias” é parte de um entendimento mais profundo sobre a fecundidade não só dessas ações coletivas como estratégia de luta e transformação social, mas também da união entre meios e fins. Está no caminho de compreender a positividade de estabelecer como horizonte a reorganização da sociedade em termos de comunidades libertárias compostas por dezenas, centenas, milh- o número que for preciso – de ações coletivas.