Tradução de “Of Flying Cars and the Declining Rate of Profit”, texto por David Graeber, publicado no The Baffler em 2012.

Um problema secreto flutua sobre nós, um sentimento de decepção, de uma promessa quebrada que nos foi feita quando éramos crianças, sobre o que o mundo deveria ser. Estou me referindo não às falsidades de sempre que se diz às crianças (sobre como o mundo é justo, ou como aqueles que se esforçam são recompensados), mas a uma promessa em particular a uma geração – feita àqueles que eram crianças nos anos 50, 60, 70 ou 80 – uma que nunca foi bem articulada como promessa mas antes como um conjunto de presunções sobre como o nosso mundo adulto se pareceria. E uma vez que nunca foi bem uma promessa, agora que ela não virou verdade, ficamos confusos: indignados, mas ao mesmo tempo, constrangidos com a nossa própria imaginação, envergonhados que pudemos ser tão bobos de acreditar nos mais velhos para começo de conversa.

Onde, resumidamente, estão os carros voadores? Onde estão os campos de força, os raios tratores, o teletransporte, os trenós anti-gravidade, os tricorders, as pílulas da imortalidade, as colônias em Marte, e todas as outras maravilhas tecnológicas que qualquer criança que cresceu a partir da metade do século XX presumiu que existiriam a essa altura? Até mesmo aquelas invenções que pareciam prontas para surgir – clonagem ou criogenia – acabaram traindo suas ousadas promessas. O que aconteceu com essas coisas?

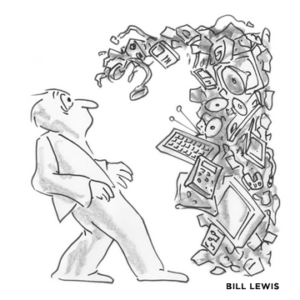

Somos constantemente informados sobre as maravilhas dos computadores, como se isso fosse algum tipo de compensação imprevista, mas, na verdade, não conseguimos nem que os computadores progredissem tanto quanto esperávamos que progredissem hoje em dia. Não temos computadores com os quais podemos ter uma conversa interessante, ou robôs que possam passear com os nossos cachorros ou que levem nossas roupas à lavanderia.

Como alguém que tinha oito anos de idade na época do pouso na lua, lembro de calcular que eu teria trinta e nove anos no mágico ano 2000 e de me perguntar como o mundo seria. Se eu esperava que estaria vivendo num mundo incrível? É claro. Todo mundo esperava. Se eu me sinto decepcionado agora? Parecia improvável que eu viveria para ver tudo que eu lia nas ficções científicas, mas nunca me ocorreu que eu não veria nenhuma delas. No virar do milênio, eu estava esperando uma leva de reflexões sobre o porquê de termos adivinhado tão erroneamente o futuro da tecnologia. Em vez disso, todas as vozes respeitáveis – tanto à esquerda quanto à direita – tiveram como ponto de partida a premissa de que vivemos em uma nova utopia tecnológica sem precedentes de um tipo ou de outro.

A forma mais comum de lidar com esse desconforto de que as coisas podem não ser assim é deixar isso de lado, insistindo que todo o progresso que pôde acontecer, aconteceu, tratando todo o resto como bobagem. “Oh, você quer dizer as coisas que os Jetsons tinham?”, perguntam-me – como se dissessem, mas isso era pra crianças! Certamente, como adultos, entendemos que os Jetsons eram uma visão tão precisa do futuro quanto os Flintstones eram da idade da pedra.

Mas nos anos 70 e 80, na verdade, fontes sérias como a National Geographic e o Smithsonian estavam dizendo às crianças que estações espaciais visitáveis por todos e expedições à Marte eram iminentes. Criadores de filmes de ficção científica costumavam usar datas concretas para suas fantasias futuristas, geralmente não mais adiante que uma geração à frente. Em 1968, Stanley Kubrick achou que uma audiência de cinema veria como perfeitamente natural que apenas 33 anos mais tarde, em 2001, teríamos viagens comerciais à lua, estações espaciais parecidas com cidades, e computadores com personalidades humanas mantendo astronautas em animação suspensa numa viagem à Júpiter. Videochamadas foram praticamente a única nova tecnologia daquele filme em particular que apareceu – e já era tecnicamente possível quando o filme estava em exibição. 2001 pode ser visto como uma anomalia, mas e quanto a Star Trek? O mito de Star Trek também foi criado nos anos 60, mas a série continuava sendo revivida, fazendo o público que assistiu a Star Trek Voyager em, digamos, 2005, pergunta-se o que fazer do fato de que, pela lógica da série, o mundo deveria estar se recuperando de uma luta contra o domínio de superhumanos geneticamente projetados nas Guerras Eugênicas dos anos 90.

Em 1989, quando os criadores de De Volta para o Futuro II puseram carros voadores e skates anti-gravidade nas mãos de adolescentes comuns no ano 2015, não ficou claro se isso era uma previsão ou uma piada.

A tática geral da ficção científica é ser vago em relação às datas, para fazer com que “o futuro” seja uma zona de pura fantasia, não muito diferente de Nárnia ou da Terra Média, ou como em Star Wars, “há muito tempo atrás em uma galáxia muito, muito distante”. Como consequência, nossa ficção científica do futuro não é nem um pouco do futuro, sendo mais uma dimensão alternativa, um Outro Lugar tecnológico num tempo onírico, existindo em dias por vir da mesma forma que elfos e matadores de dragões existiram no passado – uma tela vazia para o deslocamento de dramas morais e fantasias míticas nos becos sem saída do prazer de consumo.

Pode a sensibilidade cultural que veio a ser entendida como pós-modernismo ser vista como uma meditação prolongada sobre as mudanças tecnológicas que nunca aconteceram? A pergunta me veio enquanto eu assistia a um dos filmes recentes de Star Wars. O filme era péssimo, mas eu não pude deixar de me impressionar com a qualidade dos efeitos especiais. Ao me lembrar dos efeitos especiais típicos dos filmes sci-fi dos anos 50, eu ficava pensando em quão impressionada uma plateia dessa época ficaria se eles soubessem o que conseguimos fazer agora – e aí percebi que “na verdade, não. Eles não ficariam nada impressionados, não é mesmo? Eles achavam que nós estaríamos fazendo esse tipo de coisa agora. Não só pensando em maneiras mais sofisticadas de simular esse tipo de coisa”.

Pode a sensibilidade cultural que veio a ser entendida como pós-modernismo ser vista como uma meditação prolongada sobre as mudanças tecnológicas que nunca aconteceram? A pergunta me veio enquanto eu assistia a um dos filmes recentes de Star Wars. O filme era péssimo, mas eu não pude deixar de me impressionar com a qualidade dos efeitos especiais. Ao me lembrar dos efeitos especiais típicos dos filmes sci-fi dos anos 50, eu ficava pensando em quão impressionada uma plateia dessa época ficaria se eles soubessem o que conseguimos fazer agora – e aí percebi que “na verdade, não. Eles não ficariam nada impressionados, não é mesmo? Eles achavam que nós estaríamos fazendo esse tipo de coisa agora. Não só pensando em maneiras mais sofisticadas de simular esse tipo de coisa”.

Essa palavra – simular – é chave. As tecnologias que têm avançado desde os anos 70 são principalmente tecnologias médicas ou tecnologias da informação – principalmente tecnologias de simulação. Elas são tecnologias do que Jean Baudrillard e Umberto Eco chamaram “hiperreal”, a habilidade de fazer imitações que são mais realistas que os originais. A sensibilidade pós-moderna, o sentimento de que entramos de alguma maneira em um período histórico absolutamente novo em que entendemos que não há nada de novo; que as grandes narrativas históricas de progresso e libertação não tinham sentido algum; que tudo agora era uma simulação, uma repetição irônica, fragmentação e montagem – tudo isso faz sentido em um ambiente tecnológico em que as únicas descobertas foram aquelas que tornaram mais fácil criar, transferir e rearranjar projeções de coisas que ou já existiam ou, acabamos percebendo, jamais existiriam. Claro, se estivéssemos tirando férias em domos geodésicos em Marte ou carregando usinas de energia nuclear de bolso ou aparelhos de telecinese ninguém estaria falando desse jeito. O momento pós-moderno foi uma forma desesperada de transformar o que só poderia de outra forma ser sentido como uma decepção amarga em algo animador, histórico e inédito.

Em suas primeiras formulações, que em grande parte vieram da tradição marxista, muito desse pano de fundo tecnológico foi reconhecido. A obra “Pós-modernismo, ou a lógica cultural do capitalismo tardio” (tradução livre), de Fredric Jameson, propôs o termo “pós-modernismo” para se referir à lógica cultural apropriada para uma nova fase tecnológica do capitalismo, que havia sido prevista pelo economista marxista Ernest Mandel desde 1972. Mandel tinha argumentado que a humanidade estava no limiar de uma “terceira revolução tecnológica”, tão profunda quanto as revoluções da agricultura e da indústria, em que computadores, robôs, novas fontes de energia e novas tecnologias de informação substituiriam o trabalho industrial – o “fim do trabalho” como isso logo seria chamado – reduzindo-nos a técnicos e designers de computadores, criando as ideias loucas que fábricas cibernéticas produziriam.

Argumentos sobre o fim do trabalho foram populares no final dos anos 70 e começo dos anos 80 à medida que pensadores ponderavam o que aconteceria à tradicional luta de classes se a classe trabalhadora não existisse (a resposta: uma política baseada em identidades). Jameson se considerava um explorador das formas de consciência e das sensibilidades históricas que provavelmente surgiriam nessa nova era.

O que aconteceu, em vez disso, é que o maior alcance das tecnologias de informação e novas formas de organizar o transporte – a “containerização”, por exemplo – permitiu que esses mesmos trabalhos industriais fossem terceirizados para a Ásia, América Latina, e outros países onde a disponibilidade de trabalho barato permitiu que os fabricantes empregassem técnicas de linha de produção muito menos tecnologicamente sofisticadas do que eles seriam obrigados a fazer em seus países natais. Da perspectiva daqueles vivendo na Europa, América do Norte e Japão, os resultados parecem ter sido bem como o previsto. As indústrias de chaminés e fumaça desapareceram mesmo; os trabalhos vieram a ser divididos entre o estrato mais baixo do setor de serviço e um estrato mais alto de pessoas sentadas em bolhas antissépticas brincando com computadores. Mas abaixo disso tudo fica uma consciência irritante de que a civilização pós-trabalho é uma gigantesca fraude. Nossos tênis de alta tecnologia cuidadosamente projetados não foram produzidos por ciborgues inteligentes ou nanotecnologia molecular autorreplicante; eles foram feitos com o equivalente às antigas máquinas de costura Singer, pelas filhas de fazendeiros mexicanos ou indonésios que, por causa da OMC ou dos acordos de comércio apoiados pela NAFTA, foram expulsos de suas terras ancestrais. É uma consciência pesada essa por detrás da sensibilidade pós-moderna e sua celebração de um jogo sem fim de imagens e superfícies.

Por que a explosão de crescimento tecnológico que todos estavam esperando – as bases lunares, as fábricas de robôs – deixou de acontecer? Há duas possibilidades. Ou nossas expectativas sobre o ritmo da mudança tecnológica não eram realistas (e nesse caso, precisamos saber por que tantas pessoas inteligentes acreditavam que elas eram) ou nossas expectativas eram realistas (e nesse caso, precisamos saber o que aconteceu para tirar dos trilhos tantas ideias e prospectos).

Por que a explosão de crescimento tecnológico que todos estavam esperando – as bases lunares, as fábricas de robôs – deixou de acontecer? Há duas possibilidades. Ou nossas expectativas sobre o ritmo da mudança tecnológica não eram realistas (e nesse caso, precisamos saber por que tantas pessoas inteligentes acreditavam que elas eram) ou nossas expectativas eram realistas (e nesse caso, precisamos saber o que aconteceu para tirar dos trilhos tantas ideias e prospectos).

A maioria dos analistas sociais escolhem a primeira explicação e traçam a origem do problema à corrida espacial da Guerra Fria. Por que, os analistas se perguntam, ambos os Estados Unidos e a União Soviética se tornaram tão obcecados com a ideia da viagem espacial tripulada? Isso nunca foi um jeito eficiente de fazer pesquisa científica. E encorajou ideias nada realistas sobre o futuro da humanidade.

Poderia a resposta ser que os dois países foram, um século antes, sociedades de pioneiros, uma expandindo-se para além da fronteira oeste, a outra ao longo da Sibéria? Não compartilhavam, eles, um comprometimento com um mito do futuro expansivo e sem limites, da colonização humana de vastos espaços vazios, que ajudou a convencer os líderes desses superpoderes de que eles haviam entrado em uma “era espacial” na qual competiam pelo controle do futuro em si mesmo? Todo tipo de mito estava em jogo aqui, sem dúvida, mas isso não prova nada sobre o realismo do projeto.

Algumas daquelas fantasias de ficção científica (a essa altura já não podemos saber quais) poderiam ter vindo a existir. Para gerações mais novas, muitas fantasias como aquelas tinham se tornado realidade. Aqueles que cresceram na virada do século lendo Júlio Verne ou H. G. Wells imaginaram o mundo de 1960 com máquinas voadoras, foguetes, submarinos, rádio e televisão – e foi exatamente isso que eles viram. Se não era irrealista em 1900 sonhar com humanos viajando à lua, então por que era irrealista nos anos 60 sonhar com mochilas a jato e lavanderias-robô?

Na verdade, enquanto esses sonhos estavam sendo esboçados, a base material para a conquista deles estava começando a ser enfraquecida. Há razão para acreditar que mesmo nos anos 50 e 60, o ritmo da inovação tecnológica estava diminuindo em relação ao passo ligeiro da primeira metade do século. Houve uma última enchente de novas tecnologias em rápida sucessão nos anos 50 quando surgiram os fornos de microondas (1954), a pílula (1957) e os lasers (1958). Mas desde então, avanços tecnológicos foram maneiras inteligentes de combinar tecnologias que já existiam (como na corrida espacial) e novas maneiras de colocar tecnologias que já existiam nas prateleiras dos supermercados (o exemplo mais famoso é a televisão, inventada em 1926, mas produzida em massa apenas depois da guerra). Ainda assim, em parte porque a corrida espacial deu a todos a impressão de que avanços incríveis estavam acontecendo, a visão popular durante os anos 60 era que o ritmo da mudança tecnológica estava aumentando de formas amedrontadoras e descontroláveis.

O best seller de 1970 de Alvin Toffler, Choque do Futuro, argumentava que quase todos os problemas sociais dos anos 60 se iniciavam no ritmo crescente da transformação tecnológica. O surgimento infinito de descobertas científicas mudavam as bases da existência diária, e deixava as pessoas sem uma ideia clara do que uma vida normal seria. Considere a família, por exemplo; não só a pílula, mas a fertilização in vitro, os bebês de proveta e a doação de óvulos e espermatozoides estavam prestes a tornar a ideia de maternidade obsoleta.

Seres humanos não eram psicologicamente preparados para o ritmo de mudanças, Toffler escreveu. Ele cunhou um termo para o fenômeno: “impulsão aceleradora”. Ela começou com a Revolução Industrial, mas mais ou menos pelos anos 1850, seu efeito se tornou inequívoco. Não apenas tudo ao nosso redor estava mudando, mas a maior parte – conhecimento humano, contingente populacional, crescimento industrial, uso energético – estava mudando exponencialmente. A única solução, argumentava Toffler, era começar algum tipo de controle sobre o processo, como instituições que avaliariam tecnologias emergentes e seus efeitos possíveis, banindo assim tecnologias que seriam provavelmente muito socialmente disruptivas, guiando o desenvolvimento na direção na harmonia social.

Enquanto muitas das tendências históricas que Toffler descreve são precisas, o livro apareceu quando a maioria dos crescimentos exponenciais parou. Foi bem por volta de 1970 que o aumento no número de artigos científicos publicados no mundo – um número que tinha dobrado a cada quinze anos desde mais ou menos 1685 – começou a se nivelar. O mesmo valeu para livros e patentes.

O uso da palavra “aceleradora” foi particularmente infeliz. Pela maior parte da história humana, a maior velocidade com a qual as pessoas poderiam viajar esteve por volta de 40 km/h. Por volta de 1900 a velocidade máxima aumentou para 160 km/h, e pelos próximos setenta anos ela pareceu crescer exponencialmente. Na época em que Toffler estava escrevendo, em 1970, o recorde para maior velocidade com a qual qualquer humano havia viajado era mais ou menos 40.000 km/h, o que foi conseguido pela equipe do Apollo 10 em 1969, um ano antes. Em tal taxa de crescimento, deve ter parecido razoável presumir que era questão de décadas até estarmos explorando outros sistemas solares.

Desde 1970, nenhum novo aumento ocorreu. O recorde de maior velocidade continuou com a equipe do Apollo 10. É verdade que o Concorde, que voou pela primeira vez em 1969, conseguiu 2179 km/h. O Soviete Tupolev Tu-144, que voou primeiro, foi ainda mais rápido, com 2499 km/h. Mas essas velocidades não apenas não aumentaram; elas diminuíram desde que o Tupolev Tu-144 foi cancelado e o Concorde foi abandonado.

Nada disso interrompeu a carreira de Toffler. Ele continuou reciclando sua análise para inventar novos pronunciamentos espetaculares. Em 1980, ele produziu “A Terceira Onda”, seu argumento tirado da “terceira revolução tecnológica” do Ernest Mandel – exceto que enquanto Mandel pensava que essas mudanças seriam o fim do capitalismo, Toffler presumia que o capitalismo era eterno. Até 1990, Toffler se tornou o guru intelectual pessoal de Newt Gingrich, um congressista republicano que disse que seu texto de 1994, “Contract With America” (Contrato com a América, em tradução livre) foi parcialmente inspirado pela ideia de que os Estados Unidos precisavam sair de uma mentalidade antiquada, materialista e industrial para uma nova era de livre mercado e informação, uma civilização da Terceira Onda.

Há várias ironias nessa conexão. Uma das maiores conquistas de Toffler foi inspirar o governo a criar o OTA (Office of Technology Assessment), um escritório de avaliação tecnológica. Um dos primeiros atos de Gingrich ao ganhar o controle do Congresso em 1995 foi cancelar os fundos da OTA como um exemplo de gasto extravagante e inútil por parte do governo. Ainda assim, não há contradição aqui. A esas altura, Toffler há muito havia desistido de influenciar a política ao apelar para o público geral; ele estava ganhando a vida principalmente dando seminários para presidentes de empresas e think tanks corporativos. Suas ideias tinham sido privatizadas.

Gingrich gostava de chamar a si mesmo um “futurologista conservador”. Isso, também, pode parecer um oxímoro; mas, na verdade, o próprio conceito de futurologia de Toffler nunca foi progressista. O progresso sempre foi visto como um problema que precisava ser resolvido.

Toffler deve ser visto como uma versão peso-pena do teórico social do século XIX Auguste Comte, que acreditava estar no limiar de uma nova era – nesse caso, a era industrial – dirigida por um progresso inexorável da tecnologia, e que os cataclismas sociais de seu tempo eram causados por um desajuste do sistema social. A antiga ordem feudal desenvolveu a teologia católica, um jeito de pensar sobre o lugar do homem no cosmos que era perfeitamente adaptado ao sistema social de seu tempo, e também desenvolveu a estrutura institucional, a igreja, que distribuiu e fez valer tais ideias de uma maneira que pôde dar a todos um sentimento de significado e pertença. A era industrial desenvolveu seu próprio sistema de ideias – a ciência – mas os cientistas não tinham sido bem-sucedidos em criar nada parecido com a Igreja Católica. Comte concluiu que precisávamos desenvolver uma nova ciência, que ele chamou “sociologia”, e disse que os sociólogos deveriam fazer o papel de padres em uma nova Religião da Sociedade que deveria inspirar a todos com um amor por ordem, comunidade, disciplina do trabalho, e os valores da família. Toffler era menos ambicioso; seus futurólogos não deveriam fazer o papel de padres.

Gingrich tinha um segundo guru, um teólogo capitalista chamado George Gilder, e Gilder, como o Toffler, era obcecado com a tecnologia e a mudança social. Pode parecer estranho, mas Gilder era mais otimista. Adotando uma versão radical do argumento de Mandel sobre a Terceira Onda, ele sustentava o que estávamos vendo com a ascensão dos computadores era uma “derrubada da matéria”. A velha e materialista Sociedade Industrial, onde o valor vinha do trabalho físico, abria caminho para uma era da informação em que o valor emerge diretamente das mentes dos empreendedores, assim como o mundo havia originalmente aparecido ex nihilo da mente de Deus, e assim como o dinheiro, em uma economia genuinamente de oferta, emergia ex nihilo da Reserva Federal e fluía para as mãos de capitalistas criadores de valor. Políticas econômicas de incentivo à oferta, Gilder concluiu, garantiria que o investimento continuaria a se afastar dos elefantes brancos do velho governo, como o programa espacial, em direção a tecnologias médicas e de informação mais produtivas.

Mas se houve um afastamento consciente, ou semiconsciente, do investimento em pesquisa que pudesse levar a melhores foguetes e robôs em direção àquela que levaria a coisas como impressoras e tomografias computadorizadas, ela começou bem antes do “Choque do Futuro” de Toffler (1970) e do “Wealth and Poverty” de Gilder (“Riqueza e Pobreza”, em tradução livre; 1981). O que o sucesso deles mostra é que os problemas que eles levantaram – que os padrões de então de desenvolvimento tecnológico levariam ao caos social, e que precisamos guiar esse crescimento em direções que não desafiassem as estruturas de autoridade existentes – ecoavam nos corredores do poder. Estadistas e capitães da indústria já estavam pensando nessas questões por algum tempo.

O capitalismo industrial estimulou uma taxa extremamente rápida de avanço científico e inovação tecnológica – uma sem paralelo na história humana até então. Mesmo os maiores detratores do capitalismo, Karl Marx e Friedrich Engels, celebraram seu destravamento das “forças produtivas”. Marx e Engels também acreditavam que a necessidade contínua do capitalismo de revolucionar os meios de produção industrial seria sua perdição. Marx argumentou que, por certas razões técnicas, o valor – e portanto o lucro – só pode ser extraído do trabalho humano. A competição força os donos das fábricas a mecanizar a produção, para reduzir custos de trabalho, mas enquanto isso serve ao interesse imediato da empresa, o efeito da mecanização é fazer decrescer o lucro geral.

O capitalismo industrial estimulou uma taxa extremamente rápida de avanço científico e inovação tecnológica – uma sem paralelo na história humana até então. Mesmo os maiores detratores do capitalismo, Karl Marx e Friedrich Engels, celebraram seu destravamento das “forças produtivas”. Marx e Engels também acreditavam que a necessidade contínua do capitalismo de revolucionar os meios de produção industrial seria sua perdição. Marx argumentou que, por certas razões técnicas, o valor – e portanto o lucro – só pode ser extraído do trabalho humano. A competição força os donos das fábricas a mecanizar a produção, para reduzir custos de trabalho, mas enquanto isso serve ao interesse imediato da empresa, o efeito da mecanização é fazer decrescer o lucro geral.

Por 150 anos, os economistas debateram se tudo isso era verdade. Mas se for verdade, faz sentido a decisão dos industrialistas de não gastar dinheiro de pesquisa com as fábricas de robôs que todos imaginavam nos anos 60, e em vez disso transferir o processo produtivo para locais de baixa tecnologia e trabalho intensivo na China ou no Sul Global.

E, como eu notei, há uma razão para acreditar que o ritmo da inovação tecnológica no processo produtivo – as fábricas em si mesmas – começou a cair nos anos 50 e 60, mas os efeitos colaterais da rivalidade dos Estados Unidos com a União Soviética fizeram parecer que a inovação estava acelerando. Havia a incrível corrida espacial, junto aos esforços frenéticos das indústrias americanas para aplicar tecnologias que já existiam a produtos comerciais, para criar um senso otimista de prosperidade florescente e progresso garantido que iria minar o apelo da luta de classes.

Essas iniciativas foram reações às empreitadas da União Soviética. Mas essa parte da história os Americanos dificilmente se lembram, porque no final da Guerra Fria a imagem que se fazia da União Soviética mudou de rival ousado e amedrontador para maluco patético – o exemplo de uma sociedade que não poderia funcionar. Lá nos anos 50, de fato, muitos pensadores americanos suspeitavam que o sistema soviético era melhor. Certamente, eles consideravam que nos anos 30, enquanto os Estados Unidos estavam no lamaçal da depressão econômica, a União Soviética tinha mantido níveis de crescimento econômico quase sem precedentes, de 10 a 12 porcento ao ano – uma conquista rapidamente seguida da produção de exércitos de tanques que derrotaram a Alemanha nazista, do lançamento da Sputnik em 1957, e então da primeira nave espacial tripulada, em Vostok, em 1961.

Dizem com frequência que o pouso na lua foi a maior conquista histórica do comunismo soviético. Certamente os Estados Unidos nunca teriam contemplado um tal feito se não fosse pelas ambições do Politburo. Estamos acostumados a pensar no Politburo como um grupo de burocratas cinzas sem imaginação, mas eles eram burocratas que ousaram sonhar coisas espantosas. A revolução mundial era só a primeira. É verdade também que a maioria dos sonhos – mudar o curso de grandes rios, esse tipo de coisa – acabou sendo ou socialmente ou ecologicamente desastrosa ou, como o Palácio dos Sovietes de Joseph Stalin, que tinha cem andares, ou uma estátua de Vladimir Lenin que equivalia a um prédio de vinte andares, nunca saiu do papel.

Depois do sucesso inicial do programa espacial soviético, poucos desses esquemas foram realizados, mas a liderança nunca deixou de pensar em coisas novas. Até mesmo nos anos 80, quando os Estados Unidos tentava seu último projeto grandioso (Star Wars), os soviéticos queriam transformar o mundo através dos usos criativos da tecnologia. Poucos fora da Rússia se lembram da maioria desses projetos, mas muitos recursos foram devotados a eles. Vale a pena notar que, diferentemente do Star Wars, que foi projetado para naufragar a União Soviética, a maioria deles não era essencialmente militar; como, por exemplo, a tentativa de acabar com a fome mundial ao colher de lagos e oceanos uma bateria comestível chamada spirulina, ou resolver o problema da energia no mundo lançando em órbita centenas de painéis solares gigantes, transferindo a energia de volta para a Terra.

A vitória na corrida espacial significou que, depois de 1968, os políticos americanos não levaram mais a competição a sério. O resultado foi que a mitologia da fronteira final foi mantida, mesmo que a direção da pesquisa e do desenvolvimento se afastou de qualquer coisa que pudesse levar à criação de bases em Marte e fábricas de robôs. A explicação padrão é que isso tudo resultava do triunfo do mercado. O programa Apollo foi um projeto de um “Governo Grande”, inspirado pelos soviéticos no sentido de que exigia um esforço de coordenação nacional por parte das burocracias governamentais. Assim que a ameaça soviética foi colocada de lado, contudo, o capitalismo estava livre para reverter as linhas do desenvolvimento tecnológico mais de acordo com seus imperativos normais e descentralizados de livre mercado – como a pesquisa privada em produtos vendáveis como computadores pessoais. Essa foi a linha que homens como Toffler e Gilder tomaram no fim dos aos 70 e começo dos 80.

Na verdade, os Estados Unidos nunca abandonaram esquemas gigantes, controlados pelo governo, de desenvolvimento tecnológico. Em geral, eles apenas foram transferidos para a pesquisa militar – e não apenas para esquemas em escala soviética como o Star Wars, mas para projetos de armas, pesquisa em tecnologias de comunicação e vigilância, e outros assuntos relacionados à segurança. Em algum nível isso sempre foi verdade: os bilhões gastos com pesquisas em mísseis sempre foram muito maiores que as somas alocadas ao programa espacial. Ainda assim nos anos 70, mesmo a mais simples pesquisa veio a ser conduzida seguindo prioridades militares. Uma razão pela qual não temos fábricas de robôs é porque quase 95% do financiamento de pesquisa em robótica foi canalizado através do Pentágono, que está mais interessado em criar drones não-tripulados que na automação de fábricas de papel.

Alguém poderia dizer que mesmo a mudança para a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de informação e medicina foi não tanto uma reorientação rumo aos imperativos de mercado dos consumidores, mas parte de um esforço geral de dar sequência à humilhação tecnológica da União Soviética com a vitória total da luta de classes global – vista simultaneamente como uma imposição de absoluta dominação militar dos Estados Unidos no planeta, e, dentro do país, a derrota absoluta dos movimentos sociais.

Isso porque as tecnologias que de fato surgiram se provaram propícias à vigilância, disciplina do trabalho, e controle social. Os computadores abriram certos espaços de liberdade, como somos constantemente lembrados, mas ao invés de levar a uma utopia sem trabalho imaginada por Abbie Hoffman, eles foram empregados de tal forma que se produz o efeito oposto. Eles permitiram a financialização do capital que levou trabalhadores desesperadamente à dívida, e, ao mesmo tempo, providenciou os meios pelos quais os empregadores criaram regimes de trabalho “flexíveis” que ao mesmo tempo destruíram a estabilidade do emprego e aumentaram as horas de trabalho para quase todo mundo. Junto com a exportação dos trabalhos de fábrica, o novo regime de trabalho tem destruído o movimento sindical e destruiu qualquer possibilidade de luta de classes efetiva.

Enquanto isso, apesar de um investimento sem precedentes na pesquisa em medicina e ciências biológicas, esperamos pela cura do câncer e da gripe, e as descobertas médicas mais dramáticas que vimos tomaram a forma de drogas como o Prozac, o Zoloft ou a Ritalina – feitas sob medida para garantir que as novas exigências laborais não nos deixem loucos ao ponto de nos deixar desfuncionais.

Com resultados como esse, qual será o epitáfio do neoliberalismo? Acho que historiadores concluirão que foi uma forma de capitalismo que sistematicamente priorizou imperativos políticos sobre imperativos econômicos. Dada uma escolha entre o curso de ação que faria o capitalismo parecer o único sistema econômico possível, e um que transformaria o capitalismo num sistema econômico viável, de longo prazo, o neoliberalismo escolhe o primeiro sempre. Tudo aponta que a destruição da estabilidade do emprego junto ao aumento das horas de trabalho não cria uma força de trabalho mais produtiva (ou mais inovadora, ou mais leal). Provavelmente, em termos econômicos, o resultado é negativo – uma impressão confirmada pelas baixas taxas de crescimento em praticamente todas as partes do mundo nos anos 80 e 90.

Mas a escolha neoliberal foi efetiva na despolitização do trabalho e na sobredeterminação do futuro. Economicamente, o crescimento de exércitos, da polícia e dos serviços privados de segurança resulta num peso morto. É possível, na verdade, que o próprio peso morto de um aparato criado para garantir a vitória ideológica do capitalismo é o que vai fazê-lo naufragar. Mas é fácil também ver como asfixiar qualquer senso de que um futuro inevitável e redentor poderia ser diferente do nosso próprio mundo é uma parte crucial do projeto neoliberal.

Até aqui todas as peças parecem se encaixar. Nos anos 60, forças políticas conservadoras se assustaram com os efeitos socialmente disruptivos do progresso tecnológico, e os empresários começavam a se preocupar com o impacto econômico da mecanização. A desvanecente ameaça soviética permitiu uma realocação de recursos em direções vistas como menos desafiadoras dos arranjos sociais e econômicos, ou mesmo direções que poderiam ajudar na campanha contra os ganhos dos movimentos sociais progressistas e a favor de uma vitória decisiva no que as elites americanas viam como uma luta de classes global. A mudança de prioridades foi vista como uma saída dos projetos de “Grande Governo” e um retorno ao mercado, mas na verdade a mudança alterou a pesquisa dirigida pelo governo para longe de programas como a NASA ou fontes alternativas de energia e em direção a tecnologias militares, médicas e informáticas.

É claro que isso não explica tudo. Acima de tudo, não explica por que, mesmo nas áreas que se tornaram o foco de projetos de pesquisas bem financiados, não temos visto nada como o avanço que foi imaginado há 50 anos. Se 95% da pesquisa em robótica é financiada pelos militares, onde estão os robôs matadores atirando raios fatais pelos olhos?

Obviamente houve avanços na tecnologia militar em décadas recentes. Uma da razões pelas quais sobrevivemos à Guerra Fria é que enquanto as bombas nucleares poderiam ter funcionado como propaganda, seus sistemas de emissão nem tanto; mísseis balísticos intercontinentais não eram capazes de atingir cidades, muito menos alvos específicos dentro de cidades, e esse fato significava que não fazia muito sentido atacar primeiro com armas nucleares a não ser que você quisesse destruir o mundo todo.

Mísseis contemporâneos são comparativamente precisos. Ainda assim, armas de precisão nunca parecem capazes de assassinar indivíduos específicos (Saddam, Osama, Qaddafi), mesmo quando centenas são usadas. E as armas de raios não se materializaram – certamente não por falta de tentativa. Podemos presumir que o Pentágono gastou bilhões em pesquisas sobre um raio da morte, mas o mais perto que chegaram foi lasers que podem, se mirados corretamente, cegar um atirador inimigo olhando diretamente para a mira. Além disso ser antidesportivo, é patético: O laser é uma tecnologia dos anos 50. Armas que atordoam os inimigos não parecem estar nos planos; e no que concerne a infantaria, a arma preferida em quase todo lugar permanece sendo a AK-47, um design soviético cujo nome vem do ano em que foi apresentado: 1947.

A internet é uma inovação fantástica, mas é basicamente uma combinação global e super rápida de biblioteca, correios e catálogo de compras. Se a internet fosse descrita para um fã de ficção científica nos anos 50 e 60, e fosse apresentada como a conquista tecnológica mais dramática desde então, sua reação seria de decepção. Cinquenta anos e isso é o melhor que os cientistas conseguiram fazer? Esperávamos computadores que pudessem pensar!

A internet é uma inovação fantástica, mas é basicamente uma combinação global e super rápida de biblioteca, correios e catálogo de compras. Se a internet fosse descrita para um fã de ficção científica nos anos 50 e 60, e fosse apresentada como a conquista tecnológica mais dramática desde então, sua reação seria de decepção. Cinquenta anos e isso é o melhor que os cientistas conseguiram fazer? Esperávamos computadores que pudessem pensar!

Em geral, níveis de financiamento de pesquisa aumentaram dramaticamente desde os anos 70. É verdade que a proporção desse financiamento que vem do setor corporativo foi a que cresceu mais dramaticamente, ao ponto em que a iniciativa privada agora financia duas vezes mais a pesquisa científica do que o governo, mas o aumento é tão alto que a quantidade total de financiamento governamental, em dólares corrigidos, é muito maior do que era nos anos 60. Pesquisas “conceituais” ou”motivadas por mera curiosidade” – o tipo que não tem qualquer prospecto de aplicação prática imediata, e que tem mais chances de levar a descobertas inesperadas – ocupam uma porção cada vez menor do total, apesar de tanto dinheiro ser distribuído por aí hoje em dia que o total aumentou.

Ainda assim a maioria dos observadores concorda que os resultados têm sido insignificantes. Certamente não vemos nada como a corrente contínua de revoluções conceituais – herança genética, relatividade, psicoanálise, mecânica quântica – com as quais as pessoas se acostumaram, e que passaram a esperar, há cem anos. Por quê?

Parte da resposta tem a ver com a concentração de recursos em uns poucos projetos gigantes. O Projeto Genoma Humano é frequentemente citado como um exemplo. Depois de gastar quase três bilhões de dólares e empregar milhares de cientistas e auxiliares em cinco países diferentes, ele serviu principalmente para estabelecer que não há muito para ser aprendido a partir do sequenciamento genético que seja muito útil para os leigos. Ainda mais, o furor e o investimento político ao redor de tais projetos demonstram o grau em que até mesmo a pesquisa básica agora parece ser motivada por imperativos políticos, administrativos e publicitários que faz com que seja improvável que qualquer coisa revolucionária aconteça de novo.

Aqui, a nossa fascinação com as origens míticas do Vale do Silício e da internet nos cegou para o que realmente tem acontecido. Ela permitiu que imaginássemos que a pesquisa e o desenvolvimento são agora controlados, primariamente, por pequenas equipes de empreendedores destemidos, ou pelo tipo de cooperação descentralizada que cria o software livre. Mas isso não é verdade, mesmo que tais equipes de pesquisa são as que mais tendam a produzir resultados. A pesquisa e o desenvolvimento é ainda dirigida por projetos burocráticos gigantes.

O que mudou foi a cultura burocrática. A crescente interpenetração de governo, universidade e empresas levou todos a adotar a linguagem, as sensibilidades e as formas organizacionais do mundo corporativo. Isso pode ter ajudado a criar produtos vendáveis, uma vez que é isso que burocracias corporativas foram projetadas para fazer, mas em termos de estimular pesquisais originais, os resultados têm sido catastróficos.

Meu próprio conhecimento vem de universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Nos dois países, nos últimos trinta anos têm se visto uma verdadeira explosão da proporção de horas de trabalho gastas com tarefas administrativas às custas de basicamente todo o resto. Na minha própria universidade, por exemplo, temos mais administradores que professores, e destes, também, espera-se que gastem pelo menos tanto tempo na administração quanto no ensino e na pesquisa combinados. O mesmo é verdade, mais ou menos, em universidades ao redor do mundo.

O crescimento do trabalho administrativo resultou diretamente da introdução de técnicas corporativas de administração. Invariavelmente, estas são justificadas como formas de aumentar a eficiência e introduzir o princípio de competição em todos os níveis. O que elas acabam significando na prática é que todo mundo acaba gastando mais tempo tentando vender coisas: propostas de bolsas, propostas de livros, análises de currículos dos estudantes para empregos e bolsas, análises de nossos colegas, prospectos de novos cursos interdisciplinares, institutos, conferências, as próprias universidades (que agora se tornaram marcas e precisam ser vendidas a possíveis alunos e contribuintes), e por aí vai.

À medida que o marketing domina a vida acadêmica, engendra documentos sobre o estímulo à imaginação e à criatividade que podiam igualmente ter sido feitos para estrangular a imaginação e a criatividade no berço. Nenhum grande novo trabalho de teoria social surgiu nos Estados Unidos nos últimos trinta anos. Fomos reduzidos ao equivalente de escolásticos medievais, escrevendo comentários intermináveis sobre teóricos franceses dos anos 70, apesar de nossa consciência culpada sobre o fato de que se novas encarnações de Gilles Deleuze, Michel Foucault ou Pierre Bourdieu aparecessem na academia hoje, negaríamos a eles cargos de professores.

Houve um tempo em que a academia foi o refúgio dos excêntricos, dos brilhantes, dos sonhadores. Não mais. É agora o domínio dos autopublicitários profissionais. Como resultado, em um dos mais bizarros atos de autodestruição social da história, parecemos ter decidido que não há mais um lugar para nossos cidadãos excêntricos, brilhantes e sonhadores. A maior parte deles definha nos porões de suas mães, quando muito fazendo ocasionais intervenções na internet.

Se tudo isso é verdade nas ciências sociais, onde a pesquisa ainda é feita com despesas mínimas e com grande frequência apenas por indivíduos, só podemos imaginar o quão pior fica para astrofísicos. E, de fato, um astrofísico, Jonathan Katz, recentemente alertou alunos que consideravam uma carreira científica. Mesmo que você consiga passar por um período, que geralmente dura uma década, sendo o lacaio de alguém, ele diz, você pode esperar que suas melhores ideias sejam frustradas a todo momento:

Você vai gastar o seu tempo escrevendo propostas em vez de fazendo pesquisa. E o que é pior, como as suas propostas são julgadas pelos seus competidores, você não pode seguir a sua curiosidade, mas deve se esforçar para antecipar e defletir críticas em vez de resolver os problemas científicos importantes. É lugar-comum que ideias originais são o beijo da morte para um projeto de pesquisa, porque ainda não se sabe se funcionam ou não.

Isso basicamente responde à pergunta sobre o porquê de não termos teletransporte ou sapatos antigravidade. O senso comum sugere que para maximizar a criatividade científica você deve encontrar pessoas inteligentes, dar-lhes os recursos para que elas se apliquem à ideia que lhes venha à cabeça, e deixe-os em paz. Muitas pesquisas não vão dar em nada, mas uma ou duas vão descobrir alguma coisa. Mas se você quer minimizar a possibilidade de descobertas inesperadas, diga a essas mesmas pessoas que elas não receberão recurso algum até que gastem o grosso de seu tempo disponível competindo umas com as outras para convencer você de que elas sabem de antemão o que vão descobrir.

Isso basicamente responde à pergunta sobre o porquê de não termos teletransporte ou sapatos antigravidade. O senso comum sugere que para maximizar a criatividade científica você deve encontrar pessoas inteligentes, dar-lhes os recursos para que elas se apliquem à ideia que lhes venha à cabeça, e deixe-os em paz. Muitas pesquisas não vão dar em nada, mas uma ou duas vão descobrir alguma coisa. Mas se você quer minimizar a possibilidade de descobertas inesperadas, diga a essas mesmas pessoas que elas não receberão recurso algum até que gastem o grosso de seu tempo disponível competindo umas com as outras para convencer você de que elas sabem de antemão o que vão descobrir.

Nas ciências naturais, à tirania do gerencismo podemos adicionar a privatização dos resultados das pesquisas. Como o economista britânico David Harvie nos lembrou, pesquisa de “código aberto” não é novidade. A pesquisa acadêmica sempre foi de código aberto, no sentido de que acadêmicos compartilhavam materiais e resultados. Há competição, certamente, mas é “convivial”. Isso não é mais verdade quanto a acadêmicos trabalhando no setor corporativo, onde descobertas são ciosamente protegidas, mas a difusão do ethos corporativo dentro da própria academia e institutos de pesquisa fez com que pesquisadores financiados por dinheiro público tratassem suas descobertas como propriedades pessoais. Editoras acadêmicas garantem que as descobertas que são publicadas sejam cada vez mais difíceis de acessar, trancando ainda mais o bem comum intelectual. Como resultado, a competição convivial de código aberto vira algo mais mais parecido com uma competição clássica de mercado.

Existem vários tipos de privatização, incluindo a simples compra e supressão de descobertas inconvenientes por grandes corporações com medo de seus efeitos econômicos (não podemos saber quantas fórmulas de combustível sintético foram compradas e colocadas nos cofres das empresas petrolíferas, mas é difícil imaginar que nada do tipo jamais ocorreu). Mais sutil é a forma como o ethos gerencista desencoraja tudo que seja um pouquinho diferente ou ousado, especialmente se não há prospecto de resultados imediatos. Estranhamente, a internet pode ser parte do problema nesse caso. Como Neal Stephenson disse:

A maior parte das pessoas que trabalham em corporações ou na academia testemunharam algo parecido com o seguinte: um número de engenheiros está sentado numa sala, discutindo ideias. Da discussão surge um novo conceito que parece promissor. Então uma das pessoas que tem um laptop, tendo feito uma pesquisa no Google, anuncia que essa “nova” ideia é, na verdade, uma ideia velha; ela – ou pelo menos algo vagamente parecido – já foi tentada. Ou ela falhou, ou teve sucesso. Se deu errado, nenhum gerente que quer manter seu emprego vai aprovar o dinheiro necessário para revivê-la. Se teve sucesso, então está patenteada e inserção no mercado é provavelmente inatingível, uma vez que a primeira pessoa que pensou nela terá a “vantagem de ter sido a primeira” e terá criado “barreiras” à entrada de competidores. O número de ideias aparentemente promissoras que foram destruídas dessa forma deve estar na casa dos milhões.

E então um espírito tímido e burocrático sufoca cada aspecto da vida cultural. Ele vem encoberto por um jargão de criatividade, iniciativa e empreendedorismo. Mas o jargão é irrelevante. Os pensadores que mais provavelmente farão uma descoberta conceitual são os que menos provavelmente receberão financiamento, e, se descobertas acontecerem, quem as descobre provavelmente não encontrará ninguém desejoso de ir até o fim em suas consequências mais inovadoras.

Giovanni Arrighi percebeu que depois da Companhia dos Mares do Sul, o capitalismo britânico praticamente abandonou a forma corporativa. Já pela época da revolução industrial, a Grã-Bretanha em vez disso começou a depender de uma combinação de empresas familiares e firmas de altas finanças – um padrão que continuou pelo próximo século inteiro, o período de máxima inovação científica e tecnológica (A Grã-Bretanha dessa época também é notória por ter sido tão generosa com seus esquisitões e excêntricos quanto os Estados Unidos de hoje são intolerantes. Um expediente comum era permitir que se tornassem párocos rurais, que, previsivelmente, se tornaram uma das principais fontes de descobertas científicas amadoras).

Contemporaneamente, o capitalismo corporativo burocrático foi uma criação não da Grã-Bretanha, mas dos Estados Unidos e da Alemanha, os dois poderes rivais que passaram a primeira metade do século XX lutando duas guerras sangrentas para decidir quem substituiria o Reino Unido como o poder mundial dominante – guerras que culminaram justamente em programas científicos patrocinados pelo governo para ver quem seria o primeiro a descobrir a bomba atômica. É significativo, então, que nossa estagnação tecnológica atual pareça ter começado depois de 1945, quando os Estados Unidos substituíram a Inglaterra como organizador da economia mundial.

Estadunidenses não gostam de pensar em si mesmos como uma nação de burocratas – bem o contrário, na verdade – mas no momento em que paramos de imaginar a burocracia como um fenômeno limitado a escritórios do governo, fica óbvio que é exatamente o que nos tornamos. A vitória contra a União Soviética não levou à dominação do mercado mas, na verdade, cimentou a dominação das elites gerenciais conservadoras, burocratas corporativos que usam o pretexto do pensamento a curto prazo, competitivo, voltado para o lucro, para esmagar qualquer coisa que possivelmente teria implicações revolucionárias de qualquer tipo.

Se não notamos que vivemos em uma sociedade burocrática, isso é porque as normas e práticas burocráticas se tornaram tão comuns que não podemos vê-las, ou, pior, não conseguimos nos imaginar fazendo as coisas de outra forma. Computadores têm tido um papel crucial nesse encurtamento de nossas imaginações sociais. Assim como a invenção de novas formas de automação industrial nos séculos XVIII e XIX teve o efeito paradoxal de transformar cada vez mais e mais pessoas no mundo todo em trabalhadores industriais em tempo integral, também todo o software projetado para que pudéssemos evitar responsabilidades administrativas nos transformou em administradores em meio período ou em tempo integral. Da mesma forma que professores universitários parecem sentir que é inevitável perder mais e mais de seus tempos gerenciando bolsas, donas de casas de classe média alta simplesmente aceitam que terão que gastar várias semanas todos os anos preenchendo formulários online de quarenta páginas para matricular seus filhos no ensino fundamental. Todos nós perdemos cada vez mais tempo digitando senhas em nossos telefones para gerenciar contas de banco e cartões de crédito, e aprendendo como fazer trabalhos que uma vez foram feitos por agentes de viagens, corretores e contadores.

Se não notamos que vivemos em uma sociedade burocrática, isso é porque as normas e práticas burocráticas se tornaram tão comuns que não podemos vê-las, ou, pior, não conseguimos nos imaginar fazendo as coisas de outra forma. Computadores têm tido um papel crucial nesse encurtamento de nossas imaginações sociais. Assim como a invenção de novas formas de automação industrial nos séculos XVIII e XIX teve o efeito paradoxal de transformar cada vez mais e mais pessoas no mundo todo em trabalhadores industriais em tempo integral, também todo o software projetado para que pudéssemos evitar responsabilidades administrativas nos transformou em administradores em meio período ou em tempo integral. Da mesma forma que professores universitários parecem sentir que é inevitável perder mais e mais de seus tempos gerenciando bolsas, donas de casas de classe média alta simplesmente aceitam que terão que gastar várias semanas todos os anos preenchendo formulários online de quarenta páginas para matricular seus filhos no ensino fundamental. Todos nós perdemos cada vez mais tempo digitando senhas em nossos telefones para gerenciar contas de banco e cartões de crédito, e aprendendo como fazer trabalhos que uma vez foram feitos por agentes de viagens, corretores e contadores.

Alguém descobriu que nos Estados Unidos uma pessoa gastará em média seis meses de sua vida esperando em semáforos. Eu não sei se estatísticas semelhantes estão disponíveis para o tempo que se perde preenchendo formulários, mas deve ser pelo menos tão longo quanto aquela. Nenhuma população na história do mundo gastou nem de perto tanto tempo engajando com papelada. Nesse estágio final e embrutecedor do capitalismo, estamos nos movendo das tecnologias poéticas em direção às tecnologias burocráticas. Por tecnologias poéticas eu me refiro ao uso de técnicas racionais para transformar fantasias loucas em realidade. Tecnologias poéticas, entendidas assim, são tão velhas quanto a civilização. Lewis Mumford percebeu que as primeiras máquinas complexas eram feitas de pessoas. Os faraós egípcios conseguiram construir as pirâmides somente por causa de seu domínio de procedimentos administrativos, que os permitiu desenvolver técnicas de linha de produção, dividindo tarefas complexas em dúzias de operações simples e delegando-as a uma equipe de trabalhadores – mesmo que lhes faltasse uma tecnologia mecânica mais complexa que o plano inclinado e a alavanca. O gerenciamento transformou exércitos de camponeses em engrenagens de uma ampla máquina. Muito depois, após a invenção das engrenagens, o projeto de uma maquinaria complexa elaborou princípios originalmente desenvolvidos para organizar pessoas.

No entanto nós vimos essas máquinas – sejam suas partes móveis braços e pernas, ou pistões, rodas e molas – serem usadas para realizar fantasias impossíveis: catedrais, o voo à lua, trilhos intercontinentais. Certamente, as tecnologias poéticas tinham algo de terrível; e poesia pode-se fazer tanto sobre moinhos satânicos quanto sobre a graça divina. Mas as técnicas administrativas, racionais, sempre estiveram a serviço de algum objetivo fantástico.

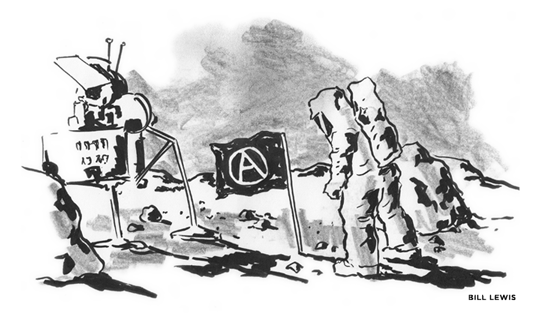

Dessa perspectiva, todos aqueles planos soviéticos malucos – mesmo se nunca postos em prática – marcaram o clímax das tecnologias poéticas. O que temos agora é o contrário. Não é que visão, criatividade, e fantasias loucas não sejam mais encorajadas, mas que a maioria permanece flutuando no ar; não há mais sequer um fingimento de que elas poderiam um dia tomar forma ou corpo. A maior e mais poderosa nação que já existiu passou as últimas décadas dizendo a seus cidadãos que eles não podem mais contemplar empreendimentos coletivos fantásticos, mesmo que – como a crise ambiental demonstra – o destino da Terra dependa disso.

Quais são as implicações políticas disso? Primeiramente, precisamos repensar algumas dos nossos mais básicos pressupostos sobre a natureza do capitalismo. Um é que o capitalismo é idêntico ao mercado, e que ambos são portanto inimigos da burocracia, que é supostamente uma criação do Estado.

O segundo pressuposto é que o capitalismo é em sua natureza tecnologicamente progressista. Marx e Engels, com todo um entusiasmo frívolo pelas revoluções industriais daquele tempo, parecem ter errado quanto a isso. Ou, para ser mais preciso: eles acertaram em dizer que a mecanização da produção industrial destruiria o capitalismo; mas erraram ao prever que a competição do mercado obrigaria os donos de fábricas a se mecanizar de qualquer forma. Se isso não aconteceu, é porque a competição do mercado não é, de fato, tão essencial à natureza do capitalismo quanto se tem presumido. A forma atual do capitalismo, em que grande parte da competição parece não passar de marketing interno dentro de estruturas burocráticas de enormes semi-monopólios, seria no mínimo surpreendente para Marx e Engels.

Defensores do capitalismo fazem três revindicações históricas amplas: primeiro, que ele incentivou o rápido crescimento científico e tecnológico; segundo, que não importa o quanto ele possa jogar uma enorme riqueza nas mãos de uma pequena minoria, ele o faz de tal forma que melhora a prosperidade geral; terceiro, que ao fazê-lo, cria um mundo mais democrático e seguro para todos. Fica claro que o capitalismo não está mais fazendo nada disso. Na verdade, muitos de seus defensores estão deixando de dizer que é um bom sistema e em vez disso recuando para a posição segundo a qual é o único possível – ou, pelo menos, o único possível para uma sociedade complexa e tecnologicamente sofisticada como a nossa. Mas como alguém poderia argumentar que os arranjos econômicos de agora serão também os únicos que vão ser viáveis em qualquer possível sociedade tecnológica do futuro? O argumento é absurdo. Como seria possível comprovar isso?

É verdade que há pessoas que concordam com essa posição dos dois lados do espectro político. Como um antropólogo e anarquista, eu encontro tipos anticivilização que insistem não apenas que a tecnologia industrial atual só pode levar a uma opressão no estilo do capitalismo, mas que isso deve necessariamente ser verdadeiro de qualquer tecnologia futura também, e portanto a libertação humana só pode ser conquistada com o retorno à idade da pedra. A maioria de nós não é composta por deterministas tecnológicos. Mas afirmações sobre a inevitabilidade do capitalismo têm que se basear em algum tipo de determinismo tecnológico. E por essa mesma razão, se o objetivo do capitalismo neoliberal é criar um mundo em que ninguém acredita que qualquer outro sistema econômico funciona, então precisa suprimir não apenas a ideia de um futuro redentor inevitável, mas qualquer futuro tecnológico radicalmente diferente. Mas há uma contradição. Defensores do capitalismo não podem se propor a nos convencer de que o progresso tecnológico está de fato aumentando, que vivemos em um mundo de maravilhas, mas que essas maravilhas tomam a forma de melhorias modestas (o mais novo iPhone!), rumores de invenções prestes a ocorrer (“ouvi dizer que eles vão começar a fabricar carros voadores logo, logo”), formas complexas de fazer malabares com informações e imagens, e maneiras ainda mais complexas de preenchimento de formulários.

Eu não quero sugerir que o neoliberalismo capitalista – ou qualquer outro sistema – pode ser bem sucedido quanto a isso. Primeiro, há o problema de tentar convencer o mundo de que você está dirigindo o progresso tecnológico quando na verdade o atrasa. Os Estados Unidos, com sua infraestrutura decadente, paralisia frente ao aquecimento global, e o abandono simbolicamente devastador de seu programa espacial tripulado ao mesmo tempo em que a China acelera o seu próprio, está fazendo um trabalho de relações públicas particularmente ruim. Segundo, o ritmo da mudança não pode ser impedido para sempre. Avanços vão acontecer; descobertas inconvenientes não podem ser enterradas permanentemente. Outros países, menos burocratizados – ou pelo menos, lugares com burocracias que não são tão hostis ao pensamento criativo – vão lenta porém inevitavelmente chegar aos recursos necessários para continuar a partir de onde os Estados Unidos e seus aliados pararam. A internet de fato providencia oportunidades de colaboração e disseminação que pode nos ajudar a quebrar essa barreira também. De onde virá a próxima descoberta? Não podemos saber. Talvez a impressão 3D fará o que as fábricas de robôs deveriam ter feito. Ou talvez vai ser outra coisa. Mas vai acontecer.

Sobre uma conclusão podemos nos sentir especialmente confiantes: não vai acontecer dentro do enquadramento do capitalismo corporativo contemporâneo – ou qualquer forma de capitalismo. Para começar a fundar colônias em Marte, sem falar do desenvolvimento de meios para descobrir se há civilizações alienígenas com as quais entrar em contato, vamos ter que inventar um sistema econômico diferente. O novo sistema deve se parecer com uma nova gigantesca burocracia? Por que presumimos que sim? Apenas ao destruir as estruturas burocráticas existentes podemos começar esse trabalho. E se vamos começar a inventar robôs que lavem nossas roupas e limpem a cozinha, então vamos ter que nos certificar de que o que quer que substitua o capitalismo se baseie em uma distribuição bem mais igualitária de riqueza e de poder – uma que não conte mais com super-ricos, nem com os desesperadamente pobres que desejam fazer suas tarefas domésticas. Apenas então a tecnologia começará a ser direcionada para as necessidades humanas. E essa é a melhor razão para se libertar da mão morta de investidores e diretores de multinacionais – para libertar nossas fantasias das telas nas quais tais homens as aprisionaram, e deixar nossas imaginações novamente se tornarem uma força material na história humana.