Pode-se dizer que a condenação de Daniel Alves oferece um padrão procedimental ao qual outras cortes podem aspirar, melhorando a capacidade de alguns agentes estatais de lidar com estupros em benefício das vítimas. Por outro lado, incomoda tudo aquilo que pode caracterizá-la como exceção: seja a repercussão global do caso ou, assunto que discuto neste texto, a “perfeição” da vítima.

Muito foi dito sobre o fato de que, enquanto Alves mudou de versão 5 vezes, a vítima manteve-se absolutamente consistente em todos os seus relatos, fornecidos em diferentes contextos para diferentes agentes. Elogia-se as normativas que determinaram o que deveria ser feito já naquela noite e naquele local em que o estupro ocorreu. Inclusive veículos da mídia corporativa brasileira souberam falar sobre a reação imediata da vítima assim que ela saiu do banheiro (ela não mostrou-se abalada de pronto, somente alguns minutos depois, e isso não quer dizer nada). Mais que isso, sequer se conheceu (digamos, “publicamente”) a identidade da vítima, o que aparentemente evitou a “contaminação” do julgamento de um fato específico por julgamentos de outros aspectos de sua vida. A disponibilidade da vítima para exames físicos imediatos foi também crucial, uma vez que demonstrou evidências físicas de agressões, inclusive de natureza sexual.

No entanto, se mulheres há muito são desacreditadas em suas acusações a despeito da presença de muitas dessas características, o fato de que essa presença agora pode lhes favorecer ainda deixa no ar questões quanto ao que acontecerá – o que continuará acontecendo – quando estas faltam. Em outras palavras, quando a vítima é inconsistente em sua narrativa; quando demora a reagir e a denunciar; quando, por conta disso, resta menos ou nenhuma evidência física; quando não há gravações audiovisuais do local ou testemunhas. Ou, simplesmente, quando a vítima é conhecida e, como esta é humana, vêm à tona uma série de coisas que podem pesar contra si: idiossincrasias sociais ou sexuais, ou talvez momentos em que tenha mentido para alguém ou se comportado de forma reprovável.

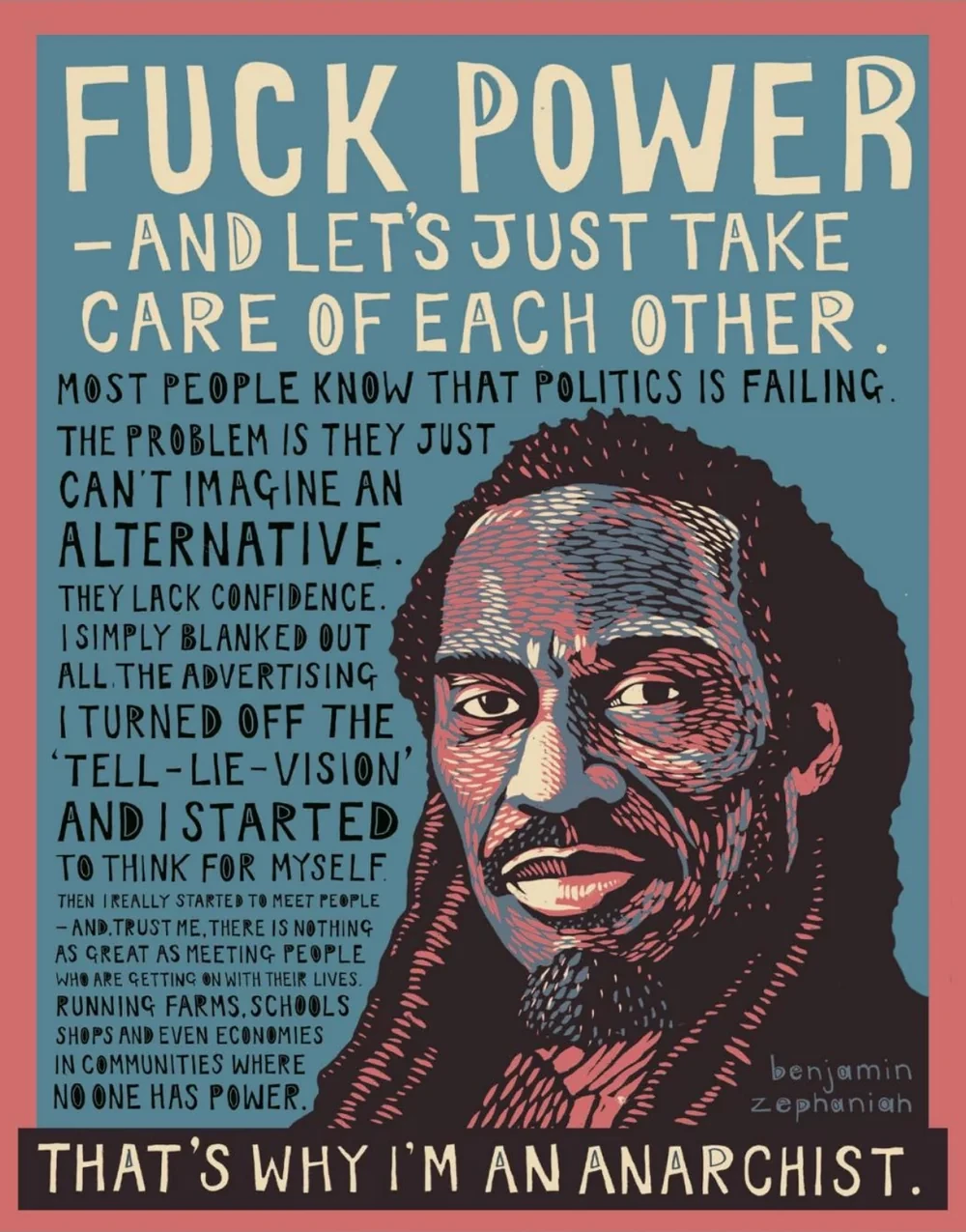

Como anarquista, desejo que processos intercomunitários de mediação ocorram a partir de uma tal acusação. Mas, como abolicionista penal, também questiono a positividade de enjaular agressores. Esta é, inclusive, uma primeira “ironia” da forma como o Estado contemporâneo, o tal democrático de direito, lida com acusações de estupro. Como a pena é restritiva de liberdade, dura, longa, pesada – e tudo isso na teoria, sem nem considerar a realidade de qualquer prisão específica – insiste-se em não considerar ninguém criminalmente culpado até que a culpa esteja comprovada para além da dúvida razoável. Some-se a isso uma história patriarcal e a condenação de homens requer comprovação para além da menor das sombras de dúvida. Em contraste, se agressões levarem a consequências (restaurativas, transformativas) mas não à obliteração físico-social do agressor, pode ser muito mais fácil conseguir admissões, ou principalmente fazer com que comunidades sejam firmes no apoio a acusadores, pelo simples fato de que essa solidariedade trará mais consequências positivas – inclusive admissões das (já raras) acusações falsas – que negativas. Como disse Kropotkin, instituições anárquicas removem incentivos estruturais que intensificam nossa indisposição a sermos culpados por algo.

Não digo nada inédito ao comentar também o quanto o próprio processo de “vitimização” por si só demanda uma certa “perfeição” da vítima. Muito mais que um termo técnico do direito, sabemos que a vítima é um papel no teatro social. É difícil separar subjetivamente o “julgamento” enquanto análise de fatos (o que exatamente aconteceu) do “julgamento” enquanto análise de narrativas: “estão me dizendo que este é um agressor, e esta é uma vítima; isto é verossímil? Seus comportamentos, tanto quanto posso percebê-los neste contexto, suportam essa história, de acordo com as minhas construções simbólicas do que é um agressor, e do que é uma vítima?”. Por mais que reclamemos da forma como a direita enquadra toda reivindicação progressista enquanto “vitimização”, não é difícil compreender o que leva alguém a não querer que sua vida seja (re)definida a partir desse papel. Isso tem consequências tanto comportamentais – e se a pessoa não quiser passar os dias se lamuriando, em uma espécie de luto adiantado por seu próprio suicídio, até que a condenação oficial saia? – quanto psicológicas e sociais: não só ter sido uma vítima em um momento específico, mas ser uma vítima, é estar amarrado a uma subjetividade passiva; é ser moralmente definido enquanto objeto de outrem, ser potencialmente cada vez mais tratado como alguém sem voz, incapaz de tomar à frente de qualquer coisa; um coitado, traumatizado, danificado, que inspira mais caridade que respeito.

Mais que isso, a institucionalidade em torno da justiça fornecida pelo Estado enquanto serviço demanda a vítima perfeita no sentido de submissão a seus procedimentos. A vítima não é aquela que lidera sua comunidade em busca não só de restauração mas de transformação; é aquela que reclama a ação de outros – dos agentes estatais que lhe perscrutarão os interiores e tomarão decisões que devem ser reconhecidas por todos. Pode ser que o Estado tenha procedimentos “avançados” para lidar com vítimas “imperfeitas” no que tange ao seu histórico de vida, as circunstâncias do estupro, a demora na acusação, etc. Ele nunca poderá, porém, por sua própria posição arrogada em relação à adjudicação da questão, deixar de fazer com que a vítima precise incorporar o papel social de vítima nesse sentido mais estrutural. E por essa passividade, quando saber a “verdade” de uma situação e fazer “justiça” fica nas mãos de uma estrutura burocrática estrutural e historicamente associada a desequilíbrios de poder mil, teremos mais decepção que responsividade – ou, no mínimo dos mínimos, um processo em que essa relação entre autoridade e subordinado, entre soberano e humilde suplicante, é reafirmada. E aí podemos nos perguntar em que medida isso se relaciona com a continuidade de uma posição precária da parte das vítimas usuais – ex. mulheres (especialmente de minorias étnico-raciais), dissidentes sexuais, etc. – que não ajuda, a médio e longo prazo, a prevenir estupros.

Isto é, afinal, o grande objetivo, não? A prevenção de estupros. Já é difícil fazer com que seja assegurado a “vítimas imperfeitas” solidariedade suficiente para superar os danos e assumir agência em processos de justiça transformadora (causar mudanças positivas na vida de outras pessoas – evitando, por exemplo, novos estupros da parte do mesmo estuprador). Mas como fazer com que haja menos vítimas em primeiro lugar, e em particular menos dessas vítimas “imperfeitas”?

Eu já vou chegar em respostas melhores e mais, digamos, “clássicas”, mas queria passar primeiro por uma questão que não vejo ser tão discutida. É um assunto um tanto estranho, mas que levam a reflexões interessantes.

Algumas dessas “imperfeições” de “vítimas imperfeitas” têm a ver com as situações em que estupros ocorrem. As vítimas podem estar embriagadas, por exemplo, ou podem estar sozinhas com o estuprador, caso em que todo processo legal necessariamente derrete sob o imperativo ético de que não é possível escolher, para efeitos de punição criminal, entre a palavra de uma pessoa e a palavra de outra.

Fico pensando que é curioso como nossas conversas sobre como lidar com estupros nunca abordam diretamente esse tipo de circunstância. Isso é simplesmente naturalizado – no mínimo, é o “dado da realidade” que temos que presumir ao pensar nas soluções para o problema. A gigantesca maioria dos estupros ocorrem entre pessoas que se conhecem, que convivem; e, tirando os estupros coletivos, que imagino serem estatisticamente muito poucos a despeito da atenção que (com justiça) se lhes dá, em circunstâncias de seclusão. Estou falando de premissas básicas da nossa “cultura sexual”, digamos assim; dos ritos e das expectativas associadas à sexualidade. Básicas porque não me refiro aqui a “novidades contemporâneas” como o Tinder. Estou falando de coisas muito mais estruturantes, historicamente profundas – e por isso mesmo simples. A mais importante, talvez, a presunção de que a relação sexual “normal” é aquela que ocorre entre duas pessoas, digamos, “isoladas” de outras.

Entendo que existem no mínimo três razões interconectadas para não questionar esse aspecto fundamental da nossa cultura sexual. Em primeiro lugar, não é uma resposta adequada a curto prazo. Esses questionamentos podem levar a um movimento, digamos, contracultural – bem, não seria o primeiro – mas este demoraria para fazer efeito; enquanto isso, os problemas continuarão para indivíduos que, é preciso dizer, não podem ser culpados por querer exercer sua sexualidade dentro da cultura às quais foram integrados desde que nasceram. “Culpados”, aliás, leva imediatamente à segunda razão: o quanto isso se parece com (mas não é) culpabilizar vítimas (é possível imaginar um cruel “quem mandou ir pra cama com ele sozinha?”). E, em terceiro, a sugestão obviamente soa como o uso de um problema sério e legítimo para fins de “safadeza”.

Mas quais as razões para pensarmos criticamente acerca disso? Ora, apliquemos à sexualidade uma análise social de aspecto mais genérico. Malatesta certa vez disse que “o que de fato rouba a liberdade e torna a agência impossível é o isolamento que deixa uma pessoa impotente”. Isso se aplica, para um simples exemplo, a como empresas odeiam sindicatos, já que reclamações individuais podem ser processadas (ou simplesmente ignoradas, claro) de forma muito mais fácil e benéfica para patrões e acionistas do que aquelas coletivamente (ou até publicamente) compartilhadas, pensadas, e adotadas como mote para disputas abertas. Se você está “sozinho”, tende a ter menos recursos para reagir à opressão: recursos materiais, sociais, até mesmo psicológicos. Afinal, é corriqueiro questionarmos nossa própria razoabilidade quando não sabemos que nossas insatisfações são compartilhadas por outros – “Será que estou errado? Será que estou exagerando? Será que estou maluco? Sou o único que pensa assim?”.

É curioso lembrar, por exemplo, de um tropo clássico de histórias, digamos, de “iniciação na vida romântica”: a pessoa insegura que fica frustrada por nunca encontrar oportunidade para conversar com o objeto de suas afeições, pois este nunca está sozinho. Este tropo, não fujamos dos fatos, é classicamente heteronormativo – na maioria das vezes estamos falando de meninos reclamando que meninas “andam sempre em bando, até para ir ao banheiro”. Como é curioso que, tivesse o menino típico seus desejos atendidos, a situação ficaria mais conveniente para ele, mas não necessariamente para ela. A questão é: por que cada menina entende que deve deixar “o bando”, digamos, para trás, embrenhando-se sozinha em algum lugar recluso com outro indivíduo, quando se trata do ato sexual? Numa circunstância mais anárquica, com mais igualdade de gênero, por que cada parceiro, independente de gênero – especialmente em atos sem comprometimento de maior prazo (como com o Tinder), ou em contextos marcados por insegurança e maior probabilidade de prejudicar outrem por ignorância ou inexperiência – por que cada parceiro não entenderia ser mais apropriado ter alguém de confiança junto, na situação, para cuidar do que acontece “entre quatro paredes”?

Novamente, é fácil descartar essa ideia sob a justificativa de que ela é mero fruto de alguma lascívia descarada da parte de quem a propõe. Mas há objeções melhores a essa ideia. Pode-se dizer que isso colocaria as pessoas envolvidas diretamente no ato sexual em maior “risco social”, pois seriam julgados por suas “performances”, principalmente à boca pequena. Em resposta, poder-se-ia dizer que isso já acontece o tempo todo, exceto que com menos testemunhas para corroborar – ou contradizer, inclusive – tais fofocas; assim, em vez de mais risco, ter-se-ia na verdade maiores chances de minimizá-lo.

Pode-se dizer que a proposta, ao basicamente normalizar o voyeurismo, poderia provocar mais inibição e insegurança, reprimindo a experimentação segura da autenticidade individual. Por um lado, isso ignora que tal cultura jamais poderia ser erigida com base na relação que a maioria das pessoas atualmente têm com seus corpos e suas sexualidades, ao menos no Brasil; as futuras gerações precisariam se acostumar a tratar o sexo com uma naturalidade ainda inimaginável. Mas por outro lado, seria justo argumentar que o ato sexual perderia uma característica importante: justamente a experiência de entregar-se a uma profunda vulnerabilidade diante de outro indivíduo, (ao menos idealmente) igualmente vulnerável. De fato, sentir a necessidade de ter outras pessoas por perto nesse momento seria uma recusa a essa entrega, e portanto um bloqueio à construção de uma confiança genuína, profunda, íntima, que sabemos que pode existir em relações afetivas saudáveis.

A melhor réplica a isso pode ser que, então, o “acompanhamento seguro” de atos sexuais poderia se limitar a momentos em que os indivíduos envolvidos não têm ainda (ou não pretendem ter) uma relação sólida entre si, ou são (sentem-se) ainda inexperientes demais para se entregar em completa vulnerabilidade. Na verdade, colocando as coisas dessa forma, é estranho como entendemos que não é bom deixar alguém fazer sozinho pela primeira vez a grande maioria das coisas “perigosas” da vida. Ninguém faz bungee jumping, escala montanhas, ou voa de asa delta pela primeira vez sozinho. Ninguém aprende a dirigir sozinho, e no Brasil há uma exigência legal de que se aprenda em instituições específicas, com carros adaptados com freios para os instrutores. Mas quando se trata de sexo, achamos normal que duas pessoas igualmente inexperientes aprendam sozinhas, ou aprendam com os piores manuais possíveis (manuais em geral já são pouco eficazes, mas a pornografia é especialmente ruim). Ou, então, que uma pessoa inexperiente se torne vulnerável ao transar pela primeira vez com alguém mais experiente, colocando-se portanto em vias de ser muito mais facilmente “manipulada”, no sentido abusivo do termo. Há atividades, inclusive, que nunca se faz sozinho mesmo que a pessoa já seja experiente – pilotos de aviação comercial, por exemplo, sempre têm copilotos; certamente há cirurgias que poderiam ser feitas por uma única médica mas que se beneficiam da presença de vários profissionais. Se pensarmos que o sexo sempre terá um grau considerável de perigo, e que este é inerente à relação entre duas pessoas, por que não torná-lo sempre uma coisa que exige um cuidado mais amplo, isto é, envolvendo mais que as duas pessoas cuja interação gera o perigo?

Uma tréplica é que essa proposta implica um retorno à tutela de sexualidades, como nos “anos de antigamente” em que as pessoas “faziam a corte” acompanhadas de seus pais e basicamente não deveriam fazer nada de particularmente picante antes do casamento (e, claro, muitas vezes nem depois, com o homem procurando “emoção” fora de casa, etc.). Uma possível resposta é que é claro que uma proposta progressista não desejaria reavivar esse cenário, mas que o progressismo não se confunde com individualismo. Propor que as pessoas normalizem fazer coisas juntas, de fato fazer todo tipo de coisa juntas – em, bem, “grupos de afinidade” – não seria uma nova máscara do patriarcado. Isso, claro, se as pessoas estiverem juntas justamente para fornecer apoio para experimentações, para ousadias, e não para policiar a segurança do status quo. Tal policiamento tornaria a amizade em questão “chata”, e aí cada indivíduo escolheria outra pessoa, outro grupo, para ajudá-lo a se aventurar. E, claro, subjacente à possibilidade de rescindir uma tal relação de cuidado está a possibilidade de não escolher ninguém e simplesmente encarar as situações sozinho. A questão é que uma mudança cultural significaria encarar tal escolha pela solidão como algo “esquisito”, acima de tudo “não-recomendável”, ainda que não necessariamente ilegal ou motivo para ostracismos.

Em muitas menos palavras, pode-se colocar a questão da seguinte forma: assim como o isolamento social em geral de mulheres é uma prática emblemática do patriarcado, o isolamento de um casal durante o ato sexual pode ser entendido como uma prática cultural que, embora obviamente não se resuma a isso, é conveniente para abusadores, e portanto perigosa em contextos tão marcados por inúmeras desigualdades sociais que podem incidir sobre violências sexuais, seja questões de gênero, raça, classe, deficiências, neurotipicidade, etc.

Um argumento semelhante pode ser feito à própria questão do álcool, pois em uma sociedade cujas pessoas têm em geral um conhecimento tão precário sobre práticas sexuais respeitosas e sadias, muitos, por exemplo, podem escolher se embriagar para transar, algo que legitimamente desejam, para que consigam suportar o fato de que a transa não será muito boa. Assim, não é que qualquer pessoa seja culpada por um estupro que aconteça enquanto estiver bêbada, mas podemos pensar que nossas práticas culturais relativas ao sexo meio que incentivam o uso de álcool para que o sexo ocorra, o que é conveniente para abusadores no momento em que reduz a capacidade de se defender e gera “vítimas imperfeitas” (com memórias incompletas ou incoerentes sobre o que ocorreu, por exemplo). Isso, claro, ocorre em conjunção com a outra prática cultural – a transa isolada entre duas pessoas – de modo que uma forma de subverter isso culturalmente seria consumir álcool somente acompanhado de outra pessoa, um acompanhamento que não pode terminar até o retorno da sobriedade, mesmo que uma das pessoas desmaie, mesmo que uma das pessoas queira ficar sozinha, mesmo se uma das pessoas quiser transar com outrem.

Pensando bem, isso não seria muito diferente (em espécie, ainda que seja radicalmente diferente em grau) do pacto para eleger um “motorista da rodada”, membro do grupo de beberrões que não bebe para poder dirigir. Seria simplesmente uma repactuação do ato social de se embriagar, a ideia de que deve haver uma parceria de cuidado para este momento, que no momento fica aquém de questões sexuais mas poderia abrangê-las.

E ao fazê-lo, inclusive, levantaria questões interessantes. Dizemos, por exemplo – entre progressistas, claro – que uma pessoa bêbada não pode fornecer consentimento, mesmo que esteja consciente. Mas por quê? Este é o caso porque consideramos que a pessoa não está pensando direito? Que as coisas que decide fazer não seriam uma expressão verdadeira do seu eu? Isso presume que a bebida alcoólica altera substancialmente a identidade de alguém – algo que já ouvi dizer, de pessoas que bebem, não ser bem o caso: “as pessoas acham que a gente vira outra pessoa quando bebe”, uma amiga uma vez me disse, “mas a gente só fica mais intensamente o que já é”. Segundo essa lógica, se alguém não transaria num certo momento se estivesse sóbrio, não quer dizer que sua decisão de transar (tomada enquanto bêbado) não represente um desejo real, nem que satisfazer esse desejo seja um desrespeito à sua autonomia pessoal. Seria então mais razoável dizer que o problema do consentimento alcoolizado está no fato de que a pessoa pode não se lembrar de ter consentido. Isso significa que, para o resto dos seus dias, no futuro projetado para além daquele momento de estupor, ela não terá o registro subjetivo, a certeza fundamentada na memória, de que ela agiu como queria, de que a outra pessoa não a enganou, não “tirou vantagem” dela, não desrespeitou sua vontade, não ignorou sinais contraditórios – ela não terá certeza de que a outra pessoa não a agrediu, efetivamente; que não traiu sua confiança e pisou em sua humanidade, o que perturba mesmo na forma de mera dúvida. Porém, se houver outra pessoa de confiança no quarto no momento em que o consentimento alcoolizado é conferido, não seria esse consentimento menos eticamente comprometido? Afinal, a outra pessoa estaria ali para garantir que ao menos seu eu alcoolizado sabia o que queria e teve sua autonomia respeitada. O “eu sóbrio” pode até se arrepender, mas arrependimento não implica violência; é apenas um desconforto – a discrepância entre seus desejos em diferentes estados de consciência – que a pessoa terá que processar sem poder exigir que a pessoa com quem transou assuma um papel de agressora em sua vida.

No entanto, o melhor argumento contra essa ideia (de que mudanças em certas práticas culturais sexuais básicas ajudaria a prevenir estupros) é o de que isso não parece realmente atuar sobre a intenção de cometer estupros. Pelo contrário: mesmo que isso seja sobre expectativas compartilhadas, e não comportamentos individuais – e portanto não se preste à culpabilização – isso ainda coloca sobre os ombros de vítimas potenciais a responsabilidade por evitar a vitimização.

É claro que isso poderia ser lido de outra forma: seria muito esquisito entender a ação direta dos de baixo contra os de cima (em termos de luta anticapitalista, antiautoritária, etc) como “colocar a responsabilidade por evitar a opressão nos ombros dos oprimidos”. Pensando melhor, esse argumento de fato existe: já ouvi pessoas dizerem que ações diretas de solidariedade com o objetivo de, p. ex. financiar autonomamente projetos dentro de escolas públicas, são ruins porque naturalizam o fato de que esse dinheiro deveria estar vindo do Estado. A briga, segundo essas pessoas, é para que esse dinheiro venha “de onde deveria vir” (especialmente porque já pagamos impostos demais). Ora, são os oprimidos que querem mudar as coisas; para anarquistas, esperar até que os opressores façam algo – mesmo que a espera seja “ativa”, com reclamação, cobrança, protesto – é contraproducente, inclusive porque reforça a hierarquia e a exclusividade de iniciativas que não nos educa, na prática do dia a dia, a sermos uma força ativa em nossas vidas. Se formos continuar acreditando que a única forma de combater o estupro é esperar que estupradores em potencial não realizem seu potencial, estamos mantendo as vítimas em potencial numa posição de passividade; estamos, de fato, adiantando sua “vitimicidade” antes mesmo de elas “realizarem” seu potencial de vítima. Em outras palavras, se há algo que elas podem fazer, por que não fazê-lo?

Mas há uma forma mais contundente de frasear essa objeção. A questão não é quem deve ser o agente da mudança progressista: a questão é que transformar nossas práticas por medo seria, em certo sentido, ceder à ameaça. Ou seja, se devemos extirpar nossos desejos por certas coisas – como ter uma experiência íntima de fato íntima, com um único outro indivíduo – porque existe quem nos ameace quando realizamos esse desejo, quão diferente isso é de mulheres que deixam de andar sozinhas à noite em lugares ermos porque sabem que são “vítimas em potencial” por fazê-lo? Ainda que os argumentos em favor de uma cultura sexual mais “coletivista” (por falta de termo melhor; alternativas incluem “não-solitária” ou “socialmente profilática”) fossem persuasivos, talvez seja mais utópico (no sentido de desejável) lutar por transformações sociais em que não houvesse motivos para desconfiar tanto assim que a intimidade possa ser convertida em abuso.

Mas isto é sequer possível? Será que não há algo de fundamental na intimidade que a transforme numa dessas contradições inescapáveis da vida? Ou seja, ela ser algo que desesperadamente queremos, que nos faz muito bem quando é boa, mas justamente por isso pode se converter no pior dos abusos, um potencial de dano que não pode ser prevenido sem impossibilitar, ao mesmo tempo, alcançar suas mais nobres alturas.

Uma crítica a essa forma de ver as coisas é uma resposta clássica à questão do abuso: a intimidade corre mais risco de se converter em abuso quando há outras desigualdades sociais, outras opressões estruturais, que invadem e corrompem esse núcleo da experiência humana. Em outras palavras, ninguém veria a intimidade como oportunidade para opressão se não houvessem motivos nem apoios externos para tanto.

Explico melhor: segundo esse argumento, seria muito menos corriqueiro que a intimidade se transformasse em abuso se fazê-lo não resultasse no reforço de certas vantagens materiais ou sociais externas à intimidade – se homens não quisessem ser brutos para “pagar de machões” para outros homens (desigualdade relativas a papeis de gênero e heteronormatividade), se não quisessem tratar mulheres como seres inferiores para reforçar um patriarcado que lhes reserva vantagens no sistema capitalista, se a desumanização de certas minorias étnico-raciais, de pessoas trans, ou pessoas com deficiência, por exemplo, não transformasse certos corpos em corpos com os quais, por exemplo, homens brancos cis sentem que podem “experimentar” fantasias de violência impunemente, etc. Em outras palavras, sem opressões estruturais que “premiam” certos comportamentos em que se busca submeter outras pessoas (o estupro como arma de submissão), e que tornam as palavras e a integridade física dessas certas pessoas menos respeitadas – que de fato as deixam com menos armas para combater esses abusos – teríamos menos abusos.

Mas essa resposta parece levar muito pouco a sério o impacto, sobre essas próprias desigualdades, de questões culturais relativas à organização da intimidade. Será mesmo que uma ampla e interseccional igualdade de salários e de propriedades (a curto prazo) ou a comunização dos meios de produção (a longo prazo) daria um golpe fatal nos esquemas cognitivos e narrativos que produzem “vítimas imperfeitas”? Por exemplo: será que ninguém mais, tendo sido agredido durante um ato sexual, se sentiria envergonhado por ter, digamos, “confiado na pessoa errada”? Apoios comunitários seriam assim tão fortes, e a participação integral da pessoa em diversas comunidades tão equânime e consequente, que ela realmente conseguiria mover outras pessoas e comunidades (as envolvidas com o agressor) a empreenderem esforços por compensações e transformações, mesmo sem conseguir provar decisivamente o que aconteceu, tendo revelado o ocorrido muito tempo depois?

Podemos talvez pensar que num futuro mais anárquico – e especialmente “pós-escassez” – a questão passe menos pelo crivo da “prova” e mais pelo crivo da manutenção de boas relações, algo, aliás, que podemos encontrar em inúmeros procedimentos de mediação não-ocidentais. Em outras palavras, simplesmente não é de bom tom ofender as pessoas – que se imiscuem conosco em inúmeras outras relações e empreitadas – chamando-as de mentirosas sem evidências claras da mentira (mesmo que tampouco haja evidências inequívocas da ocorrência). Se uma pessoa diz que foi agredida, mesmo que ela esteja mentindo, ela está precisando de alguma coisa – tudo bem, é uma grande sacanagem mentir sobre isso, mas pra chegar ao ponto de fazer isso a pessoa está, digamos, doente; ela precisa de alguma ajuda. Como fazer para organizar essa ajuda sem legitimar uma acusação falsa, reintegrando as pessoas em vez de expulsando-as e condenando-as (e as próprias comunidades) a uma escalada dos problemas em vez de sua resolução, lidando ainda com os (justíssimos) ressentimentos e raivas que um processo desse causaria… Isso tudo é um desafio que não só não pode ser resolvido a priori, com fórmulas independentes de contexto, como também não pode ser visto como algo menor no desafio de manter anarquias enquanto formas políticas duradouras de relação.

Dito de outra forma, a intimidade – ou talvez nossa cultura sexual, a nossa organização pragmática da intimidade – tende a criar situações de “impossibilidade de saber o que realmente aconteceu” que nos deixam extremamente desconfortáveis. E aqui chegamos a uma questão fundamental. Tendo em vista que essas situações vão ainda acontecer quanto a outras coisas – que não têm nada a ver com sexo – como deve ser nossa reação a isso? “Nossa” reação porque reação social: podemos, em outras palavras, julgar nossas instituições pela forma como abordam essa questão e conseguem produzir felicidade ao processá-las adequadamente. Como, então, devemos nos organizar em relação a essas situações? Como nossas instituições devem processá-las? Em geral, há duas abordagens possíveis: ou nos organizamos para sistematicamente tentar diminuir a quantidade de situações em que não sabemos bem o que aconteceu – não sabemos os “fatos duros” da questão; ou, simplesmente aceitamos que a vida é assim e não fazemos nada para diminuir a quantidade dessas circunstâncias (ainda que ainda precisemos de alguma maneira de lidar com elas quando surgem).

Se pensarmos, talvez de forma iluminista, “prometeica”, que nós conseguiremos diminuir a quantidade de acusações de agressão em que não sabemos dos fatos, quão desejável isto é? Afinal de contas, pode-se dizer que é isso que Estados dizem que tentam fazer quando assumem a responsabilidade por investigar acusações de estupros. Enquanto indivíduos, não podemos ser imparciais; não olhamos para o mundo pelos olhos de um deus onipresente. Mas gigantescas burocracias de investigação com poderes soberanos são criadas e mantidas para criar tais olhos divinos, embora apenas a posteriori: é preciso poder coletar provas de todo tipo e investigar até poder descobrir o que aconteceu. Mas, claro, legitimar esse poder soberano tem um custo – para anarquistas, uma gigantesca perda de liberdade inerente ao desequilíbrio de poder que a soberania estatal representa. Conseguiríamos nós, autonomamente, de forma libertária, diminuir significativamente o número de situações em que não se sabe o que aconteceu entre quatro paredes, mas sem recurso à soberania estatal? Daí a discussão acima: um modo de fazer isso seria mantendo uma cultura sexual em que sempre “há testemunhas” de atos sexuais, ou pelo menos para aqueles que ocorrem entre pessoas sem uma intimidade sólida já estabelecida. Ainda que isso seja possível, ainda que algum antropólogo diga inclusive que isso já existe ou existiu em algum lugar, inclusive… Isso lá valeria a pena?

De qualquer forma, qualquer separação rígida entre materialidade e cultura está fadada a problemas tanto analíticos quanto políticos. O progresso material em direção ao igualitarismo de recursos, de meios de produção, etc. que anarquistas desejam certamente virá acompanhada (sem nenhum julgamento de causalidade aqui) de transformações culturais, e muito provavelmente de transformações na nossa cultura sexual (afinal, falei bastante de patriarcado mas pode-se dizer que este texto é um comentário sobre a sexualidade burguesa). Pode ser que uma cultura sexual em que sempre se exige a participação de múltiplos corpos e olhares (múltiplos no sentido de mais que dois) não seja o melhor caminho. Eu sequer discuti neste texto questões como poliamor/não-monogamia ou anarquia relacional, que talvez respondam melhor a algumas dessas inquietações. Ainda assim, resta a reflexão de que pode ser frutífero pensar as culturas de sexualidade que possam corresponder a uma materialidade mais anárquica.