Este ano participei do 10º encontro da Associação Brasileira de Ciência Política, em Belo Horizonte, apresentando um pôster em co-autoria com minha amiga Maria Teresa sobre congruência política. Numa série razoavelmente curta de posts falarei um pouco sobre as ideias com as quais tive contato – devo dizer que uma proporção mínima do que realmente aconteceu, já que o evento é enorme e tinha dezenas de debates simultâneos acontecendo a todo momento!

Um dia cheio

Quarta-feira foi o dia em que mais coisas simultâneas me chamaram atenção. Depois de um café da manhã na companhia de Tiago Borges, Carlos Sell e Clarissa Dri (em que me acabei de croissant), fui ver a mesa redonda “Caminhos da teoria política: normatividade, institucionalidade, empiria e história em debate”. O que ficou desse painel pra mim foi a ótima apresentação de Alessandro Pinzani, do departamento de filosofia da UFSC, que falou sobre teoria com normatividade sem necessariamente prescritividade. Isso é interessante porque sempre equacionei as duas características, e isso me deixou interessado. Alguns dias depois, a meu pedido (já que essa reflexão me pode ser útil no futuro próximo), ele gentilmente me enviou seu texto, que não compartilharei por ser, como ele disse, apenas uma exploração introdutória do tema.

Fiquei um pouco na sessão “Representação política e organização partidária”, que acabou me desencantando um pouco. Um dos palestrantes estava fazendo uma exposição tão enfadonha, lendo estatística descritiva da porra de um slide, que não deu pra mim não – fui-me embora. E enquanto isso, em Brasília, os senadores votavam o afastamento de Dilma.

Shopping Minas e Luis Felipe Miguel

Chega a hora do almoço e atravesso a avenida pra ir comer. Não sem alguma decepção, vou a um buffet a quilo relativamente barato – eu queria algo que eu não pudesse encontrar em Santa Catarina, e tirando isso (que, de certa forma, eu posso) só tinha as mesmas marcas de sempre. Mas o interessante da comida mineira é isso: sem ser reconhecida necessariamente por uma coisa foda (tem o pão de queijo, mas, né), é o “conjunto da obra” da “comida caseira” que é incrível. O arranjo específico dos temperos que eles usam é muito bom, do feijão à farofa, passando pelo frango grelhado e pelo frango assado. Passei numa loja de sucos pra pegar um maçãmelãomorango e voltei pro evento. Quando cheguei, informaram-me do resultado em Brasília e da surpreendente “segunda votação”.

De qualquer forma, os trabalhos seguiram. A sessão temática sobre “visões de teoria democrática” foi empurrada pra mais tarde e na sala em questão vimos, eu e meu orientador, “temas e debates do pensamento político contemporâneo”. Pinzani coordenou um debate mas não fiquei para suas considerações. Talvez seja eu e minha pouca relação com os temas tratados – multiculturalismo, teoria do reconhecimento, teoria crítica da justiça – mas saí antes do “é o pós-colonialismo latino-americano colonizado?” e de alguma coisa sobre Gramsci. Mas deu pra aprender algo sobre o Honneth… Uma pena que, ao chegar terça à tarde, não pude ir no minicurso sobre teorias do reconhecimento. Eu teria gostado, eu acho.

E então que veio a sessão em que finalmente conheci o Luis Felipe Miguel, aquele que eu abrevio por nenhuma razão específica nas minhas anotações acadêmicas pessoais como LFMiguel. Curioso é que tive que perguntar pra alguém quem ele era, porque por algum motivo imaginei que era o careca sério de terno na ponta da mesa – mas não, era o do centro, que… Eu não sei exatamente como descrevê-lo. Bem, ele é filho do Salim Miguel, manezinho da ilha; imagine um, só que sem o sotaque forte de um Guga. É isso aí.

Ele, esse monstro (no bom sentido) da teoria política brasileira, veio descendo o cacete nos deliberacionistas, puxando a Pateman, falando de uma euforia na redução das exigências para classificar participação, largando uma pra Urbinati, “freixando” com o caráter pedagógico da participação – e eu gosto, que Habermas é um cagão mesmo. Como é que a cena dos cientistas políticos brasileiros se convenceu a ter força de vontade pra ler Habermas desse jeito? Meu senhor, é deliberação pra todo o lado nesse encontro – e veja, o meu problema não é com a deliberação em si, muito pelo contrário, mas sim com o fato de que como teoria democrática ela é em momentos ingênua, e no limite, incompleta (mais sobre isso nas próximas partes). E se fosse só isso, tudo bem; mas a escrita dele é truncada e chata pra caralho. Realmente é uma surpresa enorme que consigam dar um jeito de falar nele com tanta frequência.

Mas foi interessante, sabe. Achei razoável o que ele argumentou. Mauro Soares depois meio que disse que estava apresentando algo oposto a ele, mas não vi muito bem como. Veio falar algo sobre o sistema concorrencial, etc (meh). Já a apresentação do Daniel de Mendonça foi muito interessante, em especial porque me fez entender melhor o que diabos Laclau quis dizer (lembro que o Burgos deu um texto dele numa disciplina da graduação que o autor circulava o conceito de populismo feito mosca de padaria, nunca chegando a lugar algum – acho que devia ser só a introdução do livro. Aí fiquei com essa impressão de que Laclau nunca tinha chego a lugar algum e por acaso nunca mais ele entrou na minha fila de leituras. Que bom que desfiz esse preconceito bobo). Ele puxou um Ranciére também (que só estou começando a conhecer) para complementar a fala sobre populismo – enfim, bem legal. João Feres Júnior fez uma fala meio fora de lugar (naquela mesa) mas bastante divertida sobre a produção acadêmica de teoria política no Brasil. O texto dele, até pelo menos a publicação desse texto, infelizmente não estava disponível nos anais.

Reações ao golpeachment

Voltei ao shopping – comida caseira de novo, em outro buffet a quilo – e passei numa feira de livros baratos pra comprar um de lembrança (gosto de levar um livro de cada cidade nova que visito) e uns de presente. Deixei de ir, no caso, no debate sobre a crise política. Primeiro porque “debate” pra mim tem dois lados – e aquele só tinha um. E segundo que tudo estava muito “quente” ainda. Não iria lá para ouvir chorarem pitangas em prosa.

Quando voltei, encontrei alguns professores numa área do hotel chamada “The Hub” – wifi, tomadas, poltronas confortáveis e um horário em que comprando uma cerveja leva-se outra de graça. Eu estava querendo me organizar, escrever, estudar – mas foi irresistível conversar com eles sobre o chacoalho do dia, e conhecer também outros personagens que foram passando por ali (o hotel de 200 quartos, afinal, acomodava muita gente do evento. Em três dias vários rostos novos se tornaram relativamente reconhecíveis).

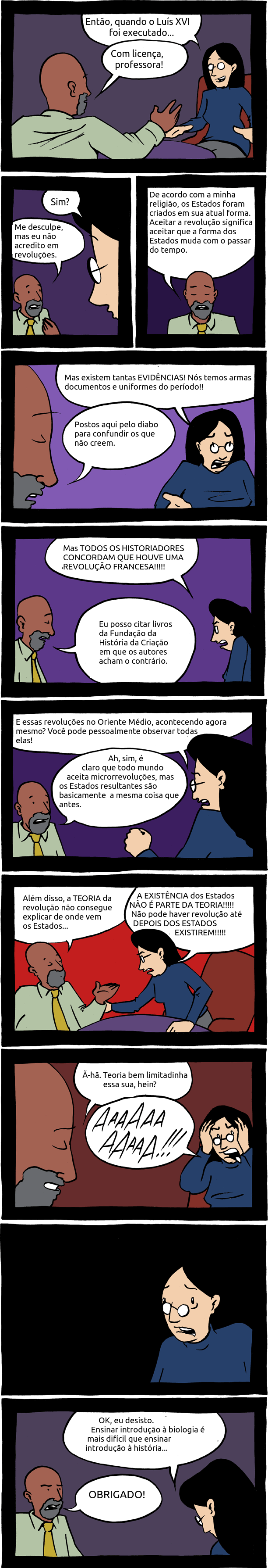

Achei que precisava inserir uma imagem aqui. Escolhi essa.

Achei que precisava inserir uma imagem aqui. Escolhi essa.Discutiam se era ou não era golpe. Um professor, que eu conheci pela primeira vez nesse momento, disse várias coisas interessantes que foram “objeto de análise” de todos ali por um bom tempo:

- É um processo constitucional, por mais que um processo ruim, falho, cheio de atores miseráveis e que provavelmente ia acabar em merda pro Brasil.

- Se ele fosse senador, votaria contra o impeachment.

- Mesmo assim, ficou aliviado que a Dilma saiu porque ela não teria condições de voltar. Outro professor comentou que a narrativa de vítima lhe caiu com grande conveniência, e que agora pelo menos ela não teria que implementar os cortes aparentemente inevitáveis que Temer tentará implementar.

- Há muitas eleições ele só vota em gente que perde; na última foi Genro no primeiro turno e nulo no segundo. Disse que se descobre que o candidato dele está ganhando, muda o voto pra alguém que está perdendo.

- Disse que a lei do impeachment poderia ser a seguinte: que se faça toda a palhaçada que se fez nesses meses, da câmara ao senado, e com o resultado em mãos, que se faça um referendo sobre ele. Os outros professores, na minha impressão em grande maioria apoiando o impeachment, concordaram com a proposta.

- A ciência política brasileira demoraria anos (se algum dia o fizesse), para reconhecer que não houve golpe. A aposta mesmo é que jamais iam parar de falar que se tratou de um.

O último ponto foi o mais contencioso. Alguns disseram que logo grandes teóricos que acusavam golpe (dentre eles, se não me engano, o próprio LFMiguel) cairiam na real e, temendo por suas reputações na academia, ou parariam de falar no assunto ou reconheceriam logo que não se tratou de um. Eu fui por uma terceira via: afinal, quais são os acadêmicos que gostam de admitir que estão errados? Não… Poucos vão dizer que não foi golpe. O que eles vão (re)fazer é o que nós, por definição profissionais na manipulação de palavras, fazemos de melhor: conceitos. Vão mudar o que se entende por golpe (adjetivando-o ad nauseam; revisando a história se preciso for) até que a teoria descreva, de um jeito que lhes convém, esses pobres fatos podres dos edifícios do poder.

Que fique claro: o que venha no lugar da Dilma não é bom. É péssimo. Mas é em geral um aprofundamento de algo que ela mesma já vinha fazendo, tendo ela padecido em grande medida, nesse agonizante processo, de seus próprios erros (por exemplo, a aliança com o PMDB). Chamar isso de “golpe” é desmerecer o pessoal que realmente se fode quando há uma ruptura violenta da ordem legal, e depende principalmente de qual variante do conceito de democracia se usa. Conceito que é – e nesse encontro da ABCP mais do que nunca se percebe isso – polissêmico e disputado. Ora, até alguns anarquistas estão brigando hoje em dia na arena cultural pelo conceito de democracia.

Ela é uma questão de procedimento? Então talvez o PT tenha razão (é preciso esperar novas eleições; o julgamento político ignorou seu pressuposto jurídico; etc). A democracia é alguma outra coisa além disso? Então talvez outras coisas tenham precedência – inclusive a ideia das eleições gerais, que muitos, principalmente do PSOL, defendem (e agora, passada a ABCP, aparentemente o PT também). Como anarquista, não vejo valor algum em novas eleições – mas como acadêmico fico feliz em ver a prova viva de uma coisa que venho estudando na literatura quanto à representação: o voto, de fato, aparece desde os tempos medievais como um pacto de obediência. Busca-se, com as novas eleições, refazer esse maldito pacto.

De qualquer maneira, tenho certeza apenas de que não vale a pena ‘ressignificar’ a democracia a partir de linhas partidárias e contextuais para defender um mandato que representa toda a desdemocracia de uma Copa do Mundo, das Olimpíadas da Exclusão, das ocupações nas favelas, da lei antiterrorismo, do Belo Monte, do ataque aos indígenas, do agronegócio, do pacto com as elites, do lucro astrofísico dos bancos, do aparelhamento e cooptação dos movimentos sociais… Não, não. Não vale mesmo. E há algo interessante relacionado a essa postura que surgiu em uma das mesas no próximo dia… Mas isso fica para as próximas partes.

Algumas coisas que anotei para pesquisar ou ler mais tarde

Todos esses são trabalhos que eu gostaria de ter visto mas, por conflito de horários, acabei não vendo. Esse é o caso também da maior parte dos links nas próximas partes dessa série de postagens.

O acesso dos movimentos negro e indígena à política de HIV/Aids: a institucionalização de domínios de agência (eles pediam para por favor não citar ou “circular”… Mas assim, tipo, está lá nos anais).

Entre as distorções rotineiras, as meias-verdades oportunistas, e as ideologias chiques que agora compõem o discurso político, qualquer interlocutor honesto tem que se debater com a questão sobre como o auto-engano funciona como um sistema de crenças auto-administrado. Estudantes da arte da propaganda têm notado há muito tempo a imitação formal de ciência empírica que ela é, mas o fato de ela ser uma embalagem falsa não trata dos dilemas mais profundos quanto à crença autoconsciente em um método predileto de propaganda. A fórmula clássica do problema questiona como algumas pessoas podem se forçar a acreditar em algo que parece ser ilusório para outras pessoas. Mas essa fórmula presume que as pessoas não podem estar erradas quanto ao que elas acreditam. Será possível pensar que você acredita em algo quando, na verdade, não acredita, ou pensar que você não acredita em algo quando, na verdade, você acredita?

Entre as distorções rotineiras, as meias-verdades oportunistas, e as ideologias chiques que agora compõem o discurso político, qualquer interlocutor honesto tem que se debater com a questão sobre como o auto-engano funciona como um sistema de crenças auto-administrado. Estudantes da arte da propaganda têm notado há muito tempo a imitação formal de ciência empírica que ela é, mas o fato de ela ser uma embalagem falsa não trata dos dilemas mais profundos quanto à crença autoconsciente em um método predileto de propaganda. A fórmula clássica do problema questiona como algumas pessoas podem se forçar a acreditar em algo que parece ser ilusório para outras pessoas. Mas essa fórmula presume que as pessoas não podem estar erradas quanto ao que elas acreditam. Será possível pensar que você acredita em algo quando, na verdade, não acredita, ou pensar que você não acredita em algo quando, na verdade, você acredita?