Faz algum tempo traduzi um texto de Stanley Fish chamado “Não existe essa coisa de liberdade de expressão, e é bom que seja assim“, um artigo simultaneamente pós-moderno, didático, rigoroso e politizado que culmina num verdadeiro chamado à ação, numa constatação bastante radical quanto à inescapabilidade de uma “tomada de partido” em nossas vidas quando o assunto é expressão.

Fish é um acadêmico relativamente desconhecido no Brasil, e então fiz uma pesquisa na época para saber mais sobre ele. Como é de praxe, acabei gravitando por um momento para críticas. e já que elas estavam mais à direita que à esquerda, peguei o resumo da ideia e deixei meio que “pra lá”, porque o texto que traduzi é realmente muito bom. Mas, em suma, a bronca é que ele era um academicista cínico e descompromissado com a realidade.

Ele tem (ou tinha, já que não aparece lá desde 2013) um blog no New York Times, e lá descobri coisas muito interessantes. Acho que ele de fato fornece bastante material para o tipo de ataque que veio da direita. Vou falar um pouco sobre alguns artigos bacanas que, acredito, vale a pena ler. Não pretendo (mais) traduzi-los, então inglês é um pré-requisito. O New York Times fica chato depois de um tempo, pedindo por pagamento para acesso aos artigos, então se você tiver algum problema use a navegação anônima do Chrome. Os links para os artigos estarão formatados em negrito ao longo do artigo.

Uma posição sobre a visão de mundo liberal

Uma das coisas que me fascinou no texto que traduzi é a forma como ele vai à raiz das coisas e desfaz certas pressuposições, certos binarismos intrínsecos à forma como pensamos, revelando algo mais profundo e muito mais complexo por detrás deles. No caso do artigo sobre liberdade de expressão, a noção de que nossa expressão nunca se encontra num reino de liberdade total que é de vez em quando ameaçado por constrangimentos artificiais; que são os constrangimentos, sempre presentes pela natureza da expressão, que possibilitam qualquer expressão significativa, e que essas restrições à fala estão presentes em qualquer instituição humana com algum propósito, e que isso apontava para a conclusão de que quando alguém “invoca” a liberdade de expressão em sua defesa está usando estrategicamente um julgamento de valor dentro de um jogo de forças político.

No artigo “Citing Chapter and Verse: Which Scripture is the Right One?“, Fish argumenta (a partir de um lapso linguístico de Richard Dawkins) que muitas vezes trocamos a Bíblia pela literatura científica como “livro de autoridade”. A questão não é ter fé no método, mas ter fé de que os cientistas que estão dizendo que fizeram o experimento do jeito tal e os resultados foram tais e tais realmente fizeram o que dizem. De qualquer forma, podemos gastar trinta minutos discutindo a diferença entre as coisas, mas o que ele quer dizer é que há uma questão de autoridade original: “em qual convicção”, poderíamos perguntar a alguém que nos debate, “sobre onde a verdade e a iluminação devem ser encontradas você se baseia?”. Quando definimos uma resposta para isso (“revelação, educação, conversão”) você não pode testar essa resposta com algum árbitro independente. Essa é uma resposta pós-moderna clássica (lol) no sentido ‘derrideano’ de nada está fora do texto (não existe guardião do significado). Não existe ninguém (ou nenhuma entidade) fora dessa lógica de jogo linguístico e simbólico que possa decidir imparcialmente qual dessas “ortodoxias básicas” é melhor. E uma vez que isso não pode ser feito, “a sua resposta é agora o árbitro (e a medida) de tudo que vem até você. É ela que vai ajudar você a determinar o que serve como boa evidência e o que não serve.

O argumento todo é, portanto, epistemológico. É uma disputa nada nova, mas essa é uma boa demonstração dela: cientificistas podem argumentar que o mundo é simplesmente um conjunto de informações disponíveis. Você só observa, anota, e chega a conclusões (como um observador imparcial). É isso que Fish contesta:

Eu não estou criticando Dawkins, estou o agradecendo por apoiar [meu argumento] de que apesar de invocações de justiça e igualdade e de que devemos dar uma chance a todas as vozes, liberais clássicos, como qualquer ideólogo (e ideólogos todos nós somos), dividem o mundo entre “nós” e “eles”. […] “Nós” subscrevemos aos pilares do inquérito científico materialista e “eles” são aqueles que não o fazem. […] Não estou criticando os liberais por tomar partido por, e com, seus pares, mas por fingirem que eles estão, ou poderiam estar, fazendo outra coisa. Liberais sabem que […] quem nega o holocausto, não importa que tipo de “fatos” ou “estatísticas” sejam trazidas, são simplesmente pessoas ruins […] (incidentalmente, eu concordo com [essa posição liberal]). Mas o desejo dos liberais clássicos de pensar neles próprios como acima dos outros, como alguém que facilita a discussão ao invés de levar ela na sua própria direção favorita, faz com que eles sejam incapazes de se contentarem em dizer “vocês estão errados, nós estamos certos, e nós não vamos ouvir vocês nem dar uma chance para vocês falarem”. Em vez disso, eles fazem malabarismos para basear seus julgamentos em padrões impessoais e procedimentos imparciais (que não existem) apenas para que eles possam pronunciar suas excomunhões com mãos limpas e corações puros (apartidários e não-tribais).

Esse é o tipo de Fish que eu adoro. Ácido, corroendo camadas de hipocrisia e de justificações metafísicas que visam retirar a complexidade política dos embates intelectuais, como se eles fossem coisas puramente lógicas e não humanas; filosofia para máquinas e cálculos (como se os próprios cálculos não precisassem ser escolhidos) em vez de para organismos perspectivados.

Mas essa mesma constatação vai evoluindo de formas diferentes e alcança certas argumentações que não tenho certeza se são tão sólidas, ou tão efetivas.

O lado da religião

Em certo momento cheguei a considerar a tradução de três artigos específicos desse blog dele: “The Three Atheists“, “Atheism and Evidence“, e “Is Religion Man-Made?“. Essa é uma “trilogia” que explora os argumentos de três ateus que publicaram livros de sucesso por volta de 2007, data em que os textos foram publicados; Richard Dawkins, Sam Harris e Christopher Hitchens. Considerei traduzi-los porque raramente se vê uma boa defesa de religiões em geral que não seja feita por religiosos, e a maioria das que são feitas são, na minha opinião, inadequadas em vários níveis. Mas, ao reler essa trilogia de artigos, algo não me pareceu certo; não é que discordo completamente deles, mas acho que em uma segunda leitura percebi certas lacunas e ausências que me incomodaram mais do que durante a primeira.

Um campo minado

No primeiro e talvez melhor (dentre os três) artigo, Fish ataca as análises que os três ateus fazem do ponto de vista religioso. Eles o atacam por ser raso, pois substitui a dúvida e a angústia por certeza e obediência cegas; atacam-no por ser simplista, por ignorar possíveis contradições e, com base na fé, criar um mundo de falsa segurança psicológica e (no fundo) falta de fibra moral. Esse, no entanto, não é o caso para Fish, algo que ele mostra com bastante eloquência.

As objeções que Harris, Dawkins e Hitchens fazem ao pensamento religioso são elas mesmas parte do pensamento religioso: ao invés de serem varridas para debaixo do tapete de um discurso perfeito, eles são o motor do discurso, impelindo o questionamento conflituoso de teólogos e poetas (para não mencionar Jesus, que lamentou-se “meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” e cada verso do livro de Jó). […] eu rascunhei esses argumentos […] não porque eles são conclusivos (apesar de serem para alguns), mas porque eles estão lá – exatamente nos textos e nas tradições que Harris, Dawkins e Hitchens dispensam como ingênuos, simplistas e ignorantes. Se você é religioso, diz Hitchens, você seria persuadido de que um criador todo-poderoso e benigno supervisiona tudo, e que “se você obedecer às regras e aos comandos que ele amorosamente prescreveu, você vai estar qualificado para uma eternidade de felicidade e repouso”. Eu não conheço nenhum enquadramento religioso que oferece uma visão tão complacente de uma vida de fé, uma vida que é sempre apresentada como um campo minado de dificuldades, obstáculos e tentações que precisam ser negociadas por uma criatura limitada em seus esforços para se alinhar (e se aliar) ao infinito.

Razão e fé

Sam Harris declara que “Vai provavelmente chegar um dia […] em que vamos alcançar um entendimento detalhado da felicidade humana, e dos próprios julgamentos éticos, a nível de cérebro” e que “há toda razão para acreditar que a pesquisa na esfera moral, se sustentada, vai forçar a convergência de todos os nossos sistemas de crença da forma que foi feita em toda outra ciência”. Eu poderia jurar que era o Comte falando (será que o livro foi publicado no gênero espírita?), mas não. É só um positivista dando uma de mãe Diná em pleno 2015.

E isso não passou despercebido por Fish, que envergonha Harris de forma mais deliciosa que maionese Heinz:

Uma assertiva muito forte é feita – nós vamos “sem dúvida descobrir conexões válidas entre nossos estados de consciência e modos de conduta” – mas nenhuma evidência é oferecida para justificá-la; e de fato a ausência de evidência se torna a razão para a confiança em sua eventual emergência. Isso parece bastante com o tipo de fé que Harris e seus colegas detestam – expectativas baseadas apenas numa primeira premissa (ela própria afirmada ao invés de provada) que, se verdadeira, exige-as, e se falsa, faz delas coisas sem sentido.

O principal argumento deste segundo artigo vai ser mostrar como fé e razão são inseparavelmente componentes uma da outra. “As razões que você dá [para acreditar em algo]”, ele argumenta, “não vêm de fora da sua fé, mas se seguem a ela e a desenvolvem”. As razões de Harris (e Dawkins) para acreditar que a moralidade pode ser naturalizada fluem da fé na ciência materialista e “fazem um loop” de volta a essa fé, dando-lhe maior substância. É um raciocínio circular, ele admite, mas não “viciosamente”: “seja lá o que você estiver fazendo – pregando, ensinando, fazendo um experimento, jogando baseball – você precisa sempre dar uma razão (mesmo que só para você mesmo) para sua fé e a razão vai ser sempre uma boa razão só por causa da sua fé”. Por fim, ele não diz que ciência e religião são as mesmas coisas; afirma que “as diferenças entre estruturas de fé [ou estruturas de razão] são reais e significativas, porque ambas vão responder a diferentes necessidades e propósitos”, mas que, dentre as diferenças, uma delas não é “a diferença entre fé e razão”.

E aqui os problemas começam. No outro artigo que comentei, na primeira seção desse post, ele fala sobre a fé liberal na epistemologia materialista como um ponto de partida que precisa ser presumido. Se ele estivesse falando dessa fé como ponto de partida de todo o raciocínio, tudo bem, mas ele se referia à fé de Dawkins no darwinismo (o que é uma comparação muito, muito ruim).

Tirando essa questão técnica (embora importante, posto que central ao argumento deste artigo), há ainda o fato de que a frase mais importante não foi levada a maiores consequências. Sim, as estruturas de fé vão responder a diferentes necessidades e propósitos – o problema é quando as coisas se entrecruzam. Sabemos hoje, dentro da antropologia, que as sociedades tradicionais não eram acientíficas – elas não tinham a instituição ciência, que é perfeitamente passível de críticas, mas é óbvio que aplicavam uma versão do método científico. Como diz Pritchard em algum lugar que tenho preguiça demais de procurar agora, se você chegasse para um índio e dissesse “mas por que eu devo plantar? Não é só fazer o ritual tal e tal e a planta cresce sozinha?” ele ia rir da sua cara, porque ele sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra.

O problema é quando a lógica da fé religiosa deixa de responder ao tipo de dimensão psicológica, social e cultural à qual ela geralmente responde e contamina o procedimento que usamos para investigar a realidade, formar opiniões sobre aquilo que vai além da nossa interioridade (“fatos”?) e tomar decisões sobre como melhor alcançar um determinado fim (que, sim, pode vir a ser escolhido com base em valores religiosos!). Uma coisa é você ser moralmente contra o aborto, ou ainda, dentro da sua escala de valores (informada ou não por uma religião específica), valorizar menos conceitos como liberdade pessoal ou a autonomia sobre os corpos a ponto de apoiar instituições sociais que visem coibir a prática de aborto. Outra coisa é, a partir dessa fé, se recusar a ouvir ou entender argumentos contrários ou dados estatísticos que possam pôr em dificuldade coisas relativas a esses valores. É claro que esse julgamento intelectual vai estar sempre contaminado por valores; é impossível que alguém lance um olhar imparcial sobre algum dado ou argumento, mas isso não quer dizer que uma preocupação com a racionalidade e com o método científico (que “responde à necessidade e ao propósito” da investigação sobre as coisas e a formação de opiniões) não possa ajudar a superar essas barreiras axiológicas até certo ponto. É sempre uma disputa, mas a vitória (mesmo que impura) não só é possível como desejável, e isso é algo que possivelmente Fish não contestaria – mas ele tampouco endossa em seu artigo, fazendo proliferar no silêncio a sensação de que as diferenças entre a ciência e a religião, não se resumindo ao monopólio da razão, devem então ter nada a ver com a razão. Mas elas têm.

A imperfeição

No artigo que mais fez ateus se perguntarem “wtf?”, Fish diz que a ideia de que “Deus não escreveu os livros [religiosos] ou estabeleceu as regras de sua adoração, [e sim que] humanos fizeram isso, e que os resultados são […] imperfeitos” é “exatamente o que você deveria esperar”. “É Deus (se existir um) que é perfeito e infinito; humanos são finitos e confinados dentro de perspectivas históricas. Qualquer esforço para apreendê-lo […] vai necessariamente falhar em relação à transparência que se espera obter” em algum momento no futuro, um momento de visão (uma epifania, digamos). A um comentário no blog (a um artigo anterior), em que alguém argumenta que o fato de a religião ter sido criada pelo ser humano é a melhor base para o ateísmo porque ela contradiz a divindade de Deus, Fish responde que não, ela contradiz a divindade do ser humano, que é exatamente a razão de ser da religião. O ser humano não é divino, é mortal; seu criador, por ser maior que ele, não pode ser contido em categorias humanas de percepção e descrição.

Fish vai além (ou, na verdade, só até o fim), concluindo que

Se a divindade, por definição, excede a medida humana, a exigência de que a existência de Deus seja provada não faz sentido porque a maquinaria da prova, seja ela qual for, não poderia ser estendida longe o bastante a ponto de apreendê-lo. […] A crítica feita por ateus de que a existência de Deus não pode ser demonstrada não é sequer uma crítica, porque um Deus cuja existência pudesse ser demonstrada não seria um Deus; seria apenas outro objeto no campo da visão humana.

Mas esse é exatamente o ponto, Fish! Esse artigo é o que mais me irrita, justamente (similar ao que acontece no segundo dessa trilogia) por causa do que não é dito. Embora essa exigência dos ateus em relação a uma prova científica se estenda não apenas a Deus, mas também ao sobrenatural (fantasmas, vampiros, energias cósmicas, astrologia, etc), dá para entender que são coisas diferentes, posto que a questão do sobrenatural é muito mais prática (refere-se sobretudo aos supostos efeitos que certas coisas exercem no mundo físico). Mas a questão dos efeitos é na verdade chave. Como notou um comentador dessa postagem:

O que você parece estar dizendo, professor Fish, é que Deus é inobservável, que não podemos ver Deus (de qualquer forma) e portanto a tentativa de provar sua existência é incoerente. Isso é o mesmo que dizer que Deus não tem nenhum efeito sobre nós. Se ele tivesse um efeito, então poderíamos experimentar esse efeito e portanto observar a Deus, porque experimentar um efeito é exatamente o que a observação é.

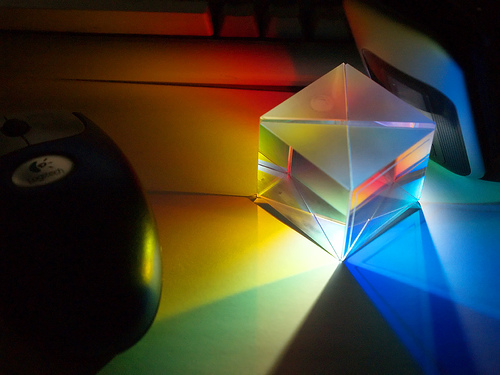

SIM, experimentar um efeito é exatamente o que a observação é. Observar é medir um efeito que uma coisa tem sobre outra. Entenda que estou tentando definir uma categoria bem ampla aqui; observar algo visualmente é sentir e analisar o efeito que a luz que essa coisa emite, ou reflete, exerce sobre nossos olhos. Fish está querendo dizer que, ao pedir que se prove a existência de Deus, os ateus forçam os religiosos a jogar com a regra dos ateus, e nessa lógica estrangeira eles não podem ganhar, porque a lógica religiosa determina que Deus não pode ser observado (ou não seria Deus). Só que mesmo fora das regras do jogo ateu, argumento, essa é uma proposta problemática, porque engendra a conclusão de que Deus não faz a menor diferença. E se não faz (a la victim blaming) então toda crença depende unicamente do crente (e essa é uma posição que, como vimos, deve ser assumida dentro do jogo do crente, não só do ateu) e portanto a própria humildade epistemológica inerente à fé religiosa cai por terra, já que não depende do que é, mas da vontade do crente de crer!

Isso, é claro, é um problema imenso para a religião que Fish não aborda. Não aborda porque ele é religioso? Difícil. Ele mesmo diz que não é contra a proposta dos ateus ou a crítica à religião, ele só não acredita que essas três críticas sejam boas – ele está meio que tentando fazer uma oposição construtiva, exigindo mais de seus colegas, como quem diz “hey, esses argumentos não são suficientes! Arranjem uns melhores!”, mas em sua defesa da religião como advogado do diabo (ha) ele acaba perdendo um pouco do rigor que eu esperava – ele me acostumou mal com aquele artigo sobre a liberdade de expressão.

O valor da filosofia

Mas a real discordância, ao invés de simples irritação, veio ao ler “Does philosophy matter?” e sua parte 2, em que as críticas contra ele, vindas de um site conservador, começaram a fazer sentido.

Na coluna, ele basicamente argumenta que a filosofia é muito importante… Para filósofos profissionais, que debatem filosofia dentro da academia. Para todos os outros seres humanos, meros mortais, ela não importa nem um pouco. Nada. Talvez a melhor formulação dessa ideia esteja nas seguintes linhas:

Vamos supor que qualquer um dentre dois atos de persuasão ocorram: alguém que antes era um absolutista moral é agora um relativista de algum tipo, ou quem era antes relativista agora é um crente confirmado em morais absolutas. O que exatamente vai ter mudado quando um conjunto de visões filosóficas foi trocada por outra? Quase nada. Com certeza você vai agora dar respostas diferentes do que daria antes quando perguntado sobre fatos morais, verdades objetivas, evidências irrefutáveis e por aí vai; mas quando você está tentando decidir qual é a coisa certa a fazer em uma determinada situação, nenhuma dessas respostas que você daria para essas perguntas profundas vai ter qualquer impacto na sua decisão. Você não vai dizer, “porque eu acredito em morais absolutos, eu vou assumir esse novo cargo ou vou divorciar meu marido ou vou votar para os democratas”. Você tampouco vai dizer, “porque eu nego uma moral absoluta, eu não tenho mais nenhuma base para tomar decisões uma vez que qualquer decisão que eu faça é tão boa ou ruim quanto qualquer outra”. O que você vai dizer, mesmo que para você mesmo, é “Dado o que está em jogo, e os prováveis resultados de tomar esta ou aquela ação, eu acho que vou fazer isso”. Nem “Eu acredito em uma moral absoluta” nem “eu não acredito” vai ser uma razão ao longo de uma deliberação normal, não-filosófica.

Eu veementemente discordo disso. No início, tive medo de que estava fazendo isso apenas por orgulho – como uma forma de dizer, birrento, que algo não podia ser assim, como a fase de negação do luto. Mas não; com um pouco de tempo comecei a pensar (o pensamento se impôs a mim, na verdade) que aquilo era simplesmente… Falso.

Certamente há algo de verdadeiro no que ele diz, até certo ponto. Ao longo do próprio artigo ele explica que a crença em uma moral absoluta não é tão importante quanto o conteúdo dessa moral, mas ele vai dando a entender que na verdade qualquer tipo de discussão filosófica não tem importância mesmo – e, como a frase ao final da citação acima implica claramente, tudo é uma questão de contexto e cálculo (ele critica certas pressuposições liberais, mas certamente não tem o menor pudor de defender um modelo homo economicus de ser humano, pelo jeito). Também é verdade (e essa é a motivação para essas duas postagens dele) que um relativista moral não será necessariamente um monstro niilista; Fish está querendo principalmente argumentar que alguém escolher entender que a realidade não oferece nenhuma moral absoluta não quer dizer que esse alguém não tenha uma moralidade própria (e pelo fraseamento de Fish, ele não parece acreditar que as pessoas escolham muito bem que moralidade vão seguir) ou que vá sair por aí matando todo mundo.

Isso é importante e verdadeiro, mas não por causa da irrelevância das posições filosóficas; pessoalmente, acredito que nossos sentimentos, nosso entendimento e nossa imersão em relações sociais (dado o tipo de criaturas sociais e dependentes de simbolismo que somos) são grandemente responsáveis pelos valores e pelos princípios que vamos fortalecendo. Experiências, e formas de interpretá-los, geram nossos objetivos e guias de ação para nos posicionarmos e para escolhermos as pessoas e coisas que defenderemos. Ser um “relativista” realmente não significa muito nesse contexto, porque não implica que abandonemos aquilo em que acreditamos, mas tem um impacto gigantesco na forma como entendemos os outros e as coisas nas quais eles acreditam. E isso, depois, tem um impacto retroativo nas coisas que atacamos e na forma como as atacamos, além de impactar nossas relações com os outros, e também, em certas situações, decisões que tomamos.

Isso que ele diz é bastante alinhado com o que diz no texto sobre liberdade de expressão: o princípio geral e constitucional é abrangente demais e as pessoas preferem confiar nele a decisão sobre o que fazer (que tipos de discurso regular) ao invés de estudar a complexidade política da situação. Ele advoga que cada decisão sobre quais discursos coibir ou estimular é sempre local, e é pragmático – ele vê que toda disputa engendra uma decisão que amplamente independe das convicções das pessoas (convicções sobre a “primeira emenda”, que protege a liberdade de expressão, são apenas instrumentos retóricos adotados ou abandonados conforme a ocasião). O cinismo que o faz ter uma análise tão bem feita e tão instigante lá o torna francamente cego aqui – é embasbacante a paixão com a qual ele defende que a filosofia não importa em nada nas decisões que as pessoas tomam.

Mas o fato é que as pessoas têm princípios, e embora ele pense que eles são somente justificações post facto para decisões necessariamente pragmáticas (e isso em geral dá boa literatura, o que pode ter retroalimentado essa fantasia na cabeça dele), nós muitas e muitas vezes nos orientamos por eles, independente do que consideramos mais prático ou do que gostaríamos de fazer. E nesse sentido debates filosóficos importam, posições pensadas importam.

Em um momento ele faz uma diferenciação entre religião e filosofia: as pessoas são guiadas por princípios religiosos em suas decisões, então por que não seriam guiadas por princípios filosóficos? Porque, para ele, “filosofia é algo que você pode fazer ocasionalmente, religião não é” – a religião exige do crente comprometimento dele, com ela, em todas as suas atividades. Mas seu argumento, em primeiro lugar, depende de um confinamento potente da filosofia: ela pode ser apenas o tipo de masturbação exercício mental cuidadosamente montada nos corredores e salas das universidades, e nada mais. Longe de mim querer banalizar a filosofia, mas mesmo que as pessoas não sejam versadas nas melhores ferramentas do pensamento, elas pensam naquilo que acreditam e em como isso se relaciona com o que elas querem fazer (uma coisa que dá excelente literatura). Se as pessoas não pensam “direito” agora, isso é um problema cultural e pedagógico, não cognitivo (e seriamente me pergunto se Fish só pensa assim porque vive na Murica…).

Em segundo lugar, o argumento completamente desconsidera que, num mundo cada vez mais secular, a filosofia de fato substitui o comprometimento religioso posto que todo mundo precisa (não “precisa” do tipo “seria bom que tivesse”, e sim necessariamente tem) de um esquema teórico que organiza certas ideias sobre o mundo.

Noutro momento ele diz:

Mas e os conservadores (republicanos)? […] (1) A controvérsia do teto orçamentário teria sido melhor resolvida se os participantes tivessem lido e estudado os tratados filosóficos corretos, e (2) o problema com o Partido Republicano é que ele é guiado por uma má filosofia, que dita o comportamento de seus membros. O primeiro argumento é claramente bobo; segue a mesma lógica de que se apenas alguns terroristas, tiranos, e jihadistas lessem nossa constituição, as cartas federalistas, e algumas páginas de John Rawls, eles iam cair na real e se tornarem seguidores da nossa democracia.

Não, Fish, não significa isso. Embora, de fato, a lógica não possa ser “A leva a B” (porque não leva mesmo, está certo), o contato com uma ideia filosófica diferente poderia convencê-los a mudar de ideia, a depender de uma série de circunstâncias – poderia ser um fator. O problema, é claro, é que essas ideias filosóficas não estariam agindo sobre um vácuo que seria a cabeça de terroristas e tiranos, e sim sobre uma cabeça que já tem suas próprias filosofias, filosofias que já estão os influenciando a agir de tal ou tal forma. Mas tanto faz, porque mesmo assim Fish diria – mais ou menos foi o que respondeu em relação ao número (2), e algo que já citei – que a filosofia aparece apenas como justificação posterior a um ato que nada tem a ver com princípios e pensamentos.

Em suma, só se pode concluir… O que a crítica conservadora conclui a respeito dele. Ele é, de fato, alguém descompromissado, pelo menos em relação à própria profissão. Ele defende (até mesmo em seu blog) uma série de posições, mas nega que pensar nelas de forma filosófica vai fazer as pessoas agir de forma diferente. Descrente, não vê as pessoas como agindo pelo menos em algumas ocasiões de acordo com princípios ou coisas que tenham pensado; não, são 100% contextuais e dirigidas por cálculos racionais (certamente ninguém nunca evitou uma traição em um relacionamento por convicção; não, claro que não. Só acharam que não valia à pena ou que seriam pegos na mentira, só pode).

Isso não me deixa triste nem faz com que goste menos dele como teórico; ele é o que ele é. Espero ter contribuído, inclusive, um pouco para a disseminação dele no Brasil ao comentar parte de suas ideias. Mas assim como não acho que ele tenha sido perceptivo o bastante ao lidar com sua defesa às religiões, não acho que conclua bem quando conclui que o pensamento filosófico não tem nada a oferecer para o comportamento não-filosófico. As pessoas são contextuais e vários fatores incidem sobre suas escolhas; as ideias não determinam as coisas, mas tampouco o faz coisas como instintos ou vantagem pessoal. É um fator considerável que o cínico não enxerga e, como numa espécie de fé, é difícil de falsificar – sua fé lhe faz ver as coisas de um certo modo, e suas observações só reforçam sua fé.

Oremos…

![Pleasure / Reading by CarbonNYC [in SF!] pleasure reading photo](http://petercast.net/wp-content/uploads/2015/10/3109767947_d04ddbb178_pleasure-reading.jpg)

![Hubble Views the Star that Changed the Universe [HD Video] by NASA Goddard Photo and Video universe photo](http://petercast.net/wp-content/uploads/2015/08/5751335447_a75d6afa41_universe.jpg)

.jpg)