Traduzido daqui.

Categoria: Postagens

Ferramentas e relações humanas

A capacidade humana de fazer prosopopeia é tal que toda ferramenta desvirtua, deturpa um pouco o processo direto. Não significa que não traga para ele vantagens, mas a experiência em si não é apenas “a mesma, só que com uma ferramenta” — há algo diferente ali a partir de um novo elemento que deveria ser transicional, mas com o qual uma relação é estabelecida na mente do humano que a usa.

Para isso, aliás, não é necessário que a ferramenta tenha “características humanas” na simulação da voz ou sejá lá o que mais, como vemos agora em computador, celulares, robôs japoneses. Temos, então, que usar uma superfície irregular da natureza como assento e usar uma cadeira é diferente também pela relação que se estabelece com o martelo, os pregos, etc. É como se o humano estivesse em uma constante relação com o seu ambiente, também personificado. Quando não há deuses para fazer oferendas, tentamos nos tornar amigos dos nossos cúmplices — pois isso que são as ferramentas; peças-chave das quais pedimos a cooperação para transformar uma parte de Gaia em algo que nos seja útil.

Os anarco-primitivistas têm algumas ideias interessantes quanto à tecnologia: deveríamos usá-la até certo ponto, um ponto há muito ultrapassado pelo que temos hoje em dia, que é simplesmente ridículo… Acho que há um entrecruzamento entre grupos políticos pequenos e a vontade de privilegiar mais as relações humanas do que as relações entre coisas. Isso significa mais: significa a busca de relações mais diretas, sem a deturpação de ferramentas — bem como a deturpação de sistemas, que são apenas ferramentas aplicadas à vida social. Da mesma forma como o casamento deturpa a relação, o Estado deturpa a sociedade, os templos deturpam as relações com as divindades e o dinheiro deturpa as relações econômicas e assim por diante (a ideologia é o sistema simbólico produzido por um corpo de especialistas, diz Bourdieu). A busca de relações mais diretas como base — como ponto de partida, e não como objetivo último — é interessante porque é como se buscássemos ser, socialmente, células-tronco, e isso proporciona uma liberdade que não teríamos quando nos prendêssemos a um só sistema cheio de ferramentas e significações que tornaria impraticável, a priori, outros.

Vender poesia

Me disseram que eu não podia vender poesia

Disseram-me que a prosa, ao saber da troca por mercadoria

Mais que seu dever seria

Se estrangular

Disseram que a palavra voada

Aos céus lançada

Nesse mundo selvagem não resistiria, nem um dia

Sem que pra acompanhá-la houvesse melodia

Já eu, ainda acredito na palavra escrita

Naquela que pra ter vida não tem que ser dita

Mas é bom que seja, para que não se convença

Que não há mais quem pensa que ela é boa de se olhar

E que uma vez expressa, não tenha mais pressa,

Mas saiba encontrar os olhos que a queiram amar.

Da responsabilidade nasce poder

Responsabilidade. O que significa agir responsavelmente? Mais do que uma questão de prática é também uma questão de estado de espírito. Ser responsável por algo é estar, de acordo com uma decisão individual aceita por outros elementos envolvidos na situação, encarregado de algo, em posição de fazer escolhas sem a intervenção ou sanção compulsória por parte de outrem. Por outro lado significa também aceitar as consequências naturais decorrentes de uma ação. As duas faces da responsabilidade são impensáveis, isoladamente, como capazes de construir a ideia de responsabilidade. Das interações sociais que decorrem de uma atitude responsável deriva-se que é a responsabilidade que gera o poder — um tipo de poder, pelo menos — e não o contrário, pois o poder não traz consigo nenhuma responsabilidade implícita (tais responsabilidades nascem a partir de um quadro de referências que não está posto aqui, e é preciso levar em conta que existem diferentes poderes que podem ser gerados a partir da responsabilidade em diferentes contextos sociais).

“Eu sou o mensageiro” é o Mundo de Sofia – só que ruim, e clichê

Como esse livro pode ter conseguido tantos prêmios literários?

Bem, talvez porque a mensagem que o livro passa é boa. As mensagens, porque há várias contidas nisto que é essencialmente uma fábula. Aceite os desafios da vida, seja feliz com as pequenas coisas, faça o bem sem ver a quem – mas, principalmente, “se você é um merda, pode superar essa condição e se tornar alguém”. Essa é uma parte bacana do livro, mas é uma parte. A mensagem não é responsável pelo valor literário de uma obra; como amante da literatura, julgo um livro pela forma como as letras são usadas para passar a mensagem! Ela, a vibe positiva, não pode ser usada como desculpa para o final horroroso que esse livro tem, além da série de problemas narrativos e estilísticos que fazem dessa história uma gigantesca decepção.

Não é nada contra Zusak (afinal, A Menina que Roubava Livros é incrível). É que a mensagem aqui carrega tanto peso, canibaliza tanto a história, que esse livro seria melhor avaliado como auto-ajuda. Mas não é; é ficção, e para uma ficção só a droga da mensagem não basta!

Descompasso

Em se tratando de construir um personagem, ou você tem um proletário desiludido ou tem um poeta desiludido.

Ed Kennedy é uma pessoa simples e sem ambições. Não se importa nem com o próprio trabalho, nem com valores burgueses como ter uma casa limpa ou impressionar os vizinhos – é basicamente um cara do povo, só que meio deprê e sem esperança.

Mas isso não casa com a voz interior dele, que é o narrador do livro. Há um descompasso gritante entre quem ele é e o jeito como ele pensa. Um “tipo proletário” pode ser poeta por dentro, mas a poesia dele não vai ser a de Camões, e sim algo como Racionais MCs ou Emicida – a depender de vários fatores (eu estou discutindo estereótipos aqui, afinal) vai ser provavelmente mais rasgada, cínica, irônica, seca. Por exemplo:

Pego a faca do chão e a seguro firme.

Pena que não dá pra abrir o mundo todo com ela. Se desse, eu cortaria o mundo em duas fatias e subiria em uma delas. (p. 263)

Pena que não dá pra abrir o mundo todo com ela? Quem PENSA assim? Quem tem ESSE fluxo de ideias?

E tudo bem ser bobo se você é um poeta desiludido, mas esse simplesmente não é o personagem que nos foi apresentado!

O cheiro da rua faz de tudo pra colocar as mãos em mim, mas eu não deixo, e vou andando. Toda vez que me dá um arrepio nos braços e nas pernas, eu aperto o passo, sem saber se Audrey está precisando de mim, ou talvez Ritchie ou Marv… Cara, tenho que correr.

O medo é a rua.

O medo é cada passo. (p. 258)

O medo é a rua… Pelo amor. Esse é o problema quando você quer escrever em primeira pessoa mas não está disposto a realmente entrar na cabeça do personagem (Liberdade é um bom exemplo de como fazer isso bem, mesmo que o estilo não mude tão radicalmente de um ator para outro). Você, como escritor, quer fazer suas metáforas, comparações, jogos linguísticos bonitos e imagéticos. E nós, seres humanos, fazemos isso de vez em quando. Mas não todos do mesmo jeito! Isso aí não é o Kennedy pensando, é o Zusak usando a boca do Ed Kennedy. O real Kennedy, como muitos de nós ficaríamos se estivéssemos correndo, na rua, à noite, com medo de não chegar a tempo para alguma coisa, não ficaria pensando “ah, o medo é a rua. Oh, cada passo que eu dou é medo, oh, oh”. Não, metade do tempo seria gasto inutilmente com “putaqueopariuputaqueopariuputaqueopariu” e na outra metade nosso cérebro, muito à revelia do que um eu racional quereria, ficaria imaginando em loop os piores cenários possíveis.

Uma prova de que se trata do escritor simplesmente dando um jeito de escrever algo que ele achou fofo só porque ele quer, e não porque faz sentido e casa com o personagem, é que não é só o Kennedy quem faz isso. Marv, um trabalhador de construção civil casca grossa e orgulhoso, quando tem uma confissão emocional a fazer, diz:

É este o meu estado às três da manhã, Ed. Todo dia. Vejo aquela garota – aquela garota pobrezinha e espetacular. Às vezes eu vou ao milharal e caio de joelhos. Ouço meu coração batendo, mas eu não quero. Odeio as batidas do meu coração. São muita altas naquele campo. Elas caem. Direto de mim. Mas então voltam, igualzinho como eram. (p. 281, grifos meus)

Não. Simplesmente não.

Repare que até a parte destacada a frase vai bem. Depois é que Zusak não se aguenta e tem que colocar a parte bonitinha que Marv jamais diria. Isso não é só ruim pela sensação esquisita que dá; trata-se de uma oportunidade roubada do personagem dizer a mesma coisa, mas à sua própria maneira – o que nos permitiria ficar mais à vontade com ele; faria com que ele se tornasse mais tridimensional para nós.

É verdade que o livro todo não é assim. Não é como se eu pudesse simplesmente abrir uma página aleatória e encontrar uma parte vergonhosa dessas, e há frases boas, em que o jeito de cada personagem marca bem a interação entre eles. Muito do embaraço pode se dever à tradução (“poor spectacular girl”, eu presumo, é bem melhor que “aquela garota pobrezinha e espetacular”, combinação de palavras que 99,99% dos falantes da língua portuguesa vão passar a vida sem jamais pronunciar ou escrever), mas não descontaria muita culpa por causa disso… A verdade é que se isso vai ficando mais irritante à medida que você conhece Ed (porque o descompasso fica mais evidente), a narrativa tem uma série de outros problemas maiores.

Um desperdício de suspense, uma abundância de narração

Esse livro é uma comédia ou um suspense? É acima de tudo auto-ajuda, é claro, mas você pode fazer uma “suspédia” ou um “comense” sem problemas; o duro é quando a comédia envenena o suspense.

A premissa do livro é interessante e desafia o leitor: quem está mandando essas cartas misteriosas? Isso é fantástico. Zusak quer o suspense, quer o drama. Ele quer que o leitor se sinta com medo por causa de Ed; quer que sintamos que alguma coisa está em jogo se ele não conseguir o que quer.

Só que aí, quando nosso herói está sendo brutalmente atacado por dois mascarados…

– Mesmo quando acordou, o bicho entrou pra pedir o que comer.

– E?

– A gente deu uma tortinha pra ele.

– Assaram primeiro ou deram congelada mesmo?

– Assada, Ed! – ele se ofendeu. – Não somos selvagens, tá sabendo? Até que somos bem civilizados. (p. 98)

Oh… OK. Esses são as caras, perceba, que dão uma surra nele como “corretivo” ou coisa parecida.

A próxima vez que eles aparecem proeminentemente é assim:

– Exatamente, Keith, é simplesmente perigoso demais pro Ed chegar a pensar em comer essa torta com molho (…) Vai cair nesta linda camisa branca, e o infeliz ainda vai ter que lavar a desgraçada. E esta é a última coisa de que precisamos agora, concorda? (p. 261; os “bandidos” discutem por que não trouxeram ketchup junto com as tortas que ofereceram a Ed).

Tudo bem você ter comédia no livro. Há várias partes boas nesse sentido. Mas você não precisa pegar todo o seu potencial de suspense, de mistério, de que algo sério está acontecendo, e então transformar numa piada. Tirando dois momentos (de violência, aliás), quase não há a sensação de que alguma coisa importa aqui. A narrativa fica muito mais domesticada.

Todo o resto da narração se arrasta por explicações desnecessárias e comentários expositivos. É o velho “show, don’t tell” levando múltiplos tapas na cara de novo; não são só coisas que simplesmente subtraem do impacto do que está acontecendo – pare de ficar explicando que a sua vida mudou, Ed, que você mudou, e me deixe PERCEBER isso, diabo – mas também que compõem um excesso de “gordura” literária fenomenal.

Leia de novo aquele trecho da página 258 ali em cima – vai lá, eu espero – e me diga: o cheiro da rua faz de tudo pra colocar as mãos em mim… Mas eu não deixo. O que demônios quer dizer “eu não deixo”? O que o personagem fez, exatamente? Nada. O personagem não fez nada, essa é uma frase absolutamente vazia e, como tal, tem um efeito absolutamente nulo no leitor – ou quase, porque pode causar chateação pelo fato de ser inútil (como acontece com cada vez que ele sonha e avisa que vai descrever um sonho. Eu pulei todos os trechos de sonhos. Sério, ninguém se importa com o sonho de ninguém na vida real e não é em livros não-sobrenaturais que vão se importar). É poética a frase, é bonita, deveria soar como se o cara fosse corajoso ou algo assim e eu a levaria em consideração para uma narração em terceira pessoa, mas… Não está fazendo nada de bom aqui.

Quando o monstrinho acorda…

Sim, Ed menciona três ou quatro vezes que a vida dele mudou, que ele está diferente, etc. De vez em quando isso é mostrado através dos acontecimentos que compõem a narrativa – e deveria ter parado por aí; já estava ótimo (só que, claro, não parou). Mas, vamos analisar melhor o que aconteceu de verdade nessa narrativa, especialmente com as cartas.

Primeira carta: ele foi fazer companhia a uma velhinha, fez uma adolescente acreditar um pouco mais em si mesma (meh), fez um estuprador sair de cena. Segunda: encheu a igreja de um padre com cerveja de graça, bate num garoto pro irmão mais velho defender o mais novo, compra um sorvete para uma mãe solteira. Terceira: compra luzes de natal novas para uma família mais ou menos pobre, lava roupa suja com a mãe (metaforicamente) e… Vai no cinema costumeiramente vazio de um… Cara qualquer? Quarta: Ajuda o Ritchie a começar a procurar emprego, ajuda o Marv com a filha perdida dele e dança um pouquinho com a Audrey.

Metade dessas coisas não é lá muito transformadora, pra dizer o mínimo. De novo, a mensagem é boa, mas lá pela terceira carta, quando ele fica dizendo “Ai meu Deus, lá vem a quarta carta, o que vai ser de mim, Copas lembra corações e as pessoas sofrem ataques de coração e etc”, você se pega pensando “oh, tadinho, toma cuidado que é capaz de você comprar mais um sorvetinho pra alguém”.

Acho que o cachorro, “Porteiro”, concorre a melhor personagem do livro, mesmo que a simpatia natural por animais de estimação seja explorada um tantinho demais.

Os riscos a que ele está submetido são extremamente exagerados, especialmente porque o autor desfaz o mistério de algumas das partes de onde ele poderia vir (como quando o cara entra no taxi dele e manda ele seguir em frente, e tal – parece um assalto, mas o autor é incapaz de não transformar mais uma ameaça em caricatura e você já relaxa em dois parágrafos). De vez em quando o Ed leva umas pauladas e a primeira é tão absurda e desnecessária que só agora você pode entender que aquilo era uma exigência da história – para que você pudesse sentir um pouco de pena do Ed, já que é algo que não vem naturalmente.

“Mas e o estuprador?”, você pergunta. É o seguinte: aquela coisinha chamada “suspensão de descrença” é um monstrinho traiçoeiro. Se o livro fosse bem narrado e construído, tudo seria aceito numa boa. Mas quanto mais ele te irrita, mais você começa a pensar: o cara presenciou um estupro, descobriu que ele é regular, e ao invés de ir à polícia, a solução lógica é matar o cara. Sim, a polícia não é gentil com vítimas de estupro, mas ele é uma testemunha ocular que pode ajudar a fazer uma prisão em flagrante. Uma operação dessas é extremamente fácil de conduzir, principalmente naquelas condições.

E a coisa só piora. Você recebe uma carta de baralho com três endereços e… Leva a sério? Imediatamente entende que é uma “missão”, e seus amigos são compreensivos em relação a isso? Você tem a casa invadida, leva uma surra e, pela terceira vez, não vai à polícia denunciar a clara intimidação que está sofrendo? Você vê uma família desestruturada e acha que o problema é só uma briguinha de irmãos – e resolve solucionar o caso sentando o cacete no irmão mais jovem? Que porra é essa, Ed? Se o garoto é um bully proto-fascista revoltado, o irmão maior dele é o menor dos problemas. Você não resolveu caralho nenhum dando bola pra birra de uma criança que fica “ai, vou matar meu irmão, buh buh”.

Pessoalmente, eu me preocuparia mais com assistência social, frequência escolar e oportunidades de estágio. Se você pichou a cidade pra encher uma igreja, pode muito bem ir lá dar uma força na escola pública se ela estiver caindo aos pedaços.

Isso não faz sentido e, de novo, se o suspense fosse real e a narração menos preguiçosa e desleixada, ninguém nem pensaria nisso. Mas depois de um tempo, você começa a se perguntar que mundo é esse em que Ed vive em que as únicas instituições são uma empresa de rádio-taxi e uma igreja progressista. Por outro lado, o livro teria que ser muito bem escrito para apagar a decepção que foi esse final.

De How I Met Your Mother a Lost

Ok, vamos falar sobre uma coisa: Audrey é a única protagonista feminina. O arco narrativo dela é mais insignificante que o da mulher que ganha o sorvete e menos desenvolvido que o do irmão do padre. Pra você ter noção, caso tenha esquecido, Ed precisa ajudar Ritchie a vencer na vida pela primeira vez. Precisa ajudar Marv a reencontrar uma filha que foi tomada dele por uma família conservadora (de novo: Tribunais. Não. Existem nesse mundo.). Mas a Audrey, ah, o amor da vida dele, essa ele tem que ajudar demais… Fazendo ela aprender a encontrar o amor… Ok, ok, vamos ser justos, mesmo que isso seja um clichê de papeis de gênero ela é uma pessoa fechada e emocionalmente machucada, então… Ainda está valendo – como ele vai fazer ela se abrir para o amor?

Dançando uma música de três minutos com ela no quintal na frente da casa dela logo depois de ela ter transado com o namorado dela (que não é o Ed) e indo embora sem dizer nada e sem que nada mude.

Ele veio do nada, dançou um pouco e ao ir embora imediatamente depois deixou ela se perguntando se ele está precisando de ajuda psiquiátrica. De novo – poético, mas não faz o menor sentido.

Ela é quase a personagem mais sem graça e bidimensional do livro, o que torna isso tanto mais triste porque deveríamos sentir toda a empolgação do mundo por ela. Ela é o alvo das atenções do personagem principal!

Então por que o final é tão decepcionante? Primeiro porque pega essa personagem que, coitada, já é tão mal feita, e a piora. Em uma página, literalmente no epílogo, ela faz algo que não condiz com absolutamente nada que já tenha feito no livro inteiro – apenas para que possa servir de prêmio para o Ed, já que seria inconcebível que um merda que queira provar que é possível se dar bem na vida não tenha uma bela mulher ao seu lado. Não que ele não “mereça” o amor dela ou que ela não possa finalmente admitir o que sente por ele. Mas é súbito. É brusco. O diálogo deles, especialmente o que ela diz, é forçado e não tem nada a ver com a personagem (novidade!). É como Ron terminar Harry Potter com a Romilda, a Hermione com Krum, nenhum livro ter dado indicação de que eles estavam se aproximando e de repente, 17 ou sei lá quantos anos mais tarde… Eles aparecem casados um com o outro. Com filhos. Ou, embora tenha a ver com os personagens porém é brusco, quebra a narrativa e decepciona, o que aconteceu com o final de How I Met Your Mother.

Sinceramente? Eu seria capaz de apostar que a editora simplesmente não gostou que Ed e ela não ficaram juntos. Zusak, sem saco pra reescrever os últimos capítulos, jogou aquelas duas páginas de bosta ali para prometer um ao outro em matrimônio implícito.

E mais ou menos isso, eu ouso suspeitar, é exatamente o que aconteceu com o final inteiro. Zusak, em 2002, basicamente previu o destino da série Lost: uma premissa convoluta que no final não seria satisfeita por nenhuma solução – e a saída é qual? O deus ex machina de que tudo aquilo é uma ficção, Ed é um personagem de um livro (ha!) e quem estava mandando as cartas para ele era o escritor. Nossa, que inteligente.

Esse livro é fantástico. Tenho exatamente esta edição.

Sabe o que é inteligente? Foreshadowing. Motivos para você ao menos suspeitar do final do livro. Coisas sutis que façam você reler a obra (ou simplesmente relembrá-la) e pensar “Uau, eu não tinha percebido esse detalhe! Caramba, que genial!”. E isso é extremamente frustrante porque a premissa do livro, como dito acima, é um mistério bom. O mistério invariavelmente convida a conjecturas; você quer ler até o final basicamente para descobrir quem é o puto que está mexendo com a vida dele dessa forma. Minha teoria é a de que era a Audrey – o que seria genial, porque explicaria a razão para ela se manter distante e namorando outro cara (ela estaria fingindo que não sentia nada por ele para que esse fosse o “gran finale”), ela teria um motivo pra fazer isso (como dito no próprio livro… Ela poderia amá-lo e querer que ele fosse uma pessoa melhor) e ainda seria muito bacana porque ela teria planejado até mesmo a parte do cinema (reler esse livro seria fantástico sabendo que ela sabia de tudo).

Mas não.

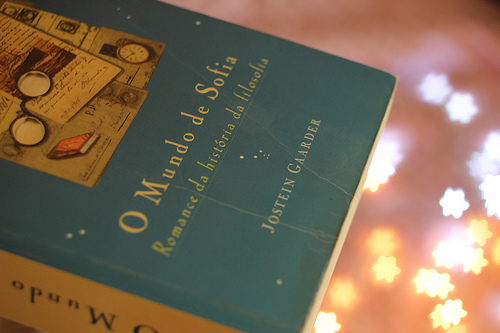

Esse recurso não é nada original. Uma das mais famosas aplicações recentes dele foi em O Mundo de Sofia, fenômeno mundial lançado em 1991. A diferença é que nele essa premissa é central, e explorada em profundidade; é marcante, é sensível, é coerente com a trama toda. Aqui, nada disso. Aqui é absolutamente broxante.

Esse livro tem partes boas; tem coisas legais, elementos que funcionam. Tudo que se relaciona ao sexo é bem construído, até mesmo a arriscada conexão entre Ed e Sophie. A mensagem é positiva e você fica investido no que vai acontecer, é verdade. Mas não dá pra aceitar algo como “ah, então tanto faz; você ficou doido pra saber o que acontece e isso significa que o livro é bom”. Não, não significa, porque eu também estou doido pra saber como as eleições dos EUA vão terminar, mas se o Trump vencê-las elas ainda serão um desastre.

Se eu tivesse gostado do livro essa postagem seria outra. Minha maior reclamação seria, talvez, uma ponta solta ou um tema pouco explorado (o que é que no passado machucou tanto a Audrey? Não seria bom ver o Ed ganhar confiança também em sua performance sexual?). Faria uma análise sociológica sobre a mensagem do livro – o culto ao sucesso individual e o foco no “indivíduo” como o alvo de toda ação que visa melhorar o mundo – ou quem sabe até sobre a metafísica do sacrifício que se liga, inclusive, à ideia de liberdade de expressão como valor absoluto. Mas fiquei tão pra baixo que já não estou mais nem aí pra “mensagem”.

Esse livro tem uma premissa fantástica e consegue envolver o leitor, mas envolve que nem uma cobra; falha miseravelmente com um estilo inapropriado (que subdesenvolve personagens), uma trama que não se leva a sério, e um final indigno que transforma um suspense fraco numa auto-ajuda barata.

Sandel, republicanismo e anarquismo

Recentemente fiz a leitura de dois livros do filósofo Michael Sandel: “Liberalism and the Limits of Justice” e “Democracy’s Discontent”. Esses livros oferecem uma visão interessante da corrente republicana de pensamento dentro da ciência política (especialmente a nível mundial, ou seja, descontando o sentido partidário que a palavra “republicano” tem nos Estados Unidos). Ao longo da graduação conheci e me envolvi, em termos de pesquisa e leitura, com essa tradição de pensamento. Cheguei até ela através do debate sobre o conceito de liberdade: ser livre é mais do que ter mais possibilidades, mais caminhos para escolher; tem a ver com o fato de que você não está arbitrariamente dominado por outrem. Os republicanos se importam com instituições e práticas que garantam o autogoverno – a liberdade do indivíduo por meio de sua participação na comunidade política. Isso é importante: simplesmente olhar para o próprio umbigo e querer se livrar de amarras para fazer o que quiser não é ser livre; a liberdade não é apenas uma questão individual, mas sim um fenômeno social. Certas restrições à liberdade individual são necessárias não apenas para alcançar uma liberdade mais igualitária (ou seja, mais possibilidades para todos) como também é a participação na comunidade que garante as liberdades individuais em primeiro lugar.

É difícil conceituar em poucas linhas a tradição republicana de pensamento; em geral ela é muito mais que o parágrafo anterior, mas a ideia é mais ou menos essa.

Eu gosto dessa forma de pensar. Ela bate de frente (e forte) no liberalismo político e econômico que serve de base para o capitalismo que anarquistas em geral detestam. Isso é bom. Por outro lado, gostar não significa concordar com tudo – e a minha alegria intelectual de me jogar na complexidade e conviver bem com diversas ideias conflitantes vem justamente da oportunidade que seus adversários proporcionam para que você fortaleça suas ideias, caso não as modifique de todo. O que quero dizer é que, mesmo sendo um anarquista, toda minha vida acadêmica passou por ter uma boa relação com marxistas, liberais, republicanos e a ocasional direita (quando ela não é simplesmente beócia).

E isso é fantástico – se encaixa no que eu já pensava antes sobre o anarquismo e o que considero um dos nossos principais problemas teóricos: a questão da relação entre indivíduo e comunidade, que se reflete por sua vez na existência do anarcocapitalismo e na consequente briga quanto ao conceito de liberdade. Anarquistas em geral detestam o capitalismo porque veem nele uma força opressiva – mas em que sentido a liberdade afloraria mais? Com um capitalismo mais puro, em que os mercados seriam “verdadeiramente livres”? Ou adotando um outro sistema econômico? Existem grupos anarquistas de língua inglesa na internet que são dominados, ou amplamente influenciados, por anarcocapitalistas. A “tagline” de um que me lembro era algo como “numa sociedade realmente livre, os mercados também não deveriam ser livres?”.

A resposta é não, e o republicanismo é essencial para se chegar a essa conclusão. Todo o papo sobre liberdade como a coisa mais fundamental do mundo é excelente e fascinante sobre o anarquismo, mas enquanto você bebe somente dessa fonte pode cair no tipo de cilada em que tudo vale, tudo tanto faz como tanto fez – então por que não ter mercados livres? Porque nem toda liberdade favorece a liberdade – isto é, um certo sentido de liberdade é enganador, pois não é capaz de nos oferecer uma parte importante do que entendemos por liberdade em primeiro lugar (mas que às vezes é esquecido).

Nem toda liberdade é igual. Por mais que o conceito pareça claro, ele não é; é complexo e sem definição única. Se o anarquismo se focar na concepção liberal de liberdade, vai cair na armadilha da “inevitabilidade” do capitalismo, ou no mínimo, no caso, dos mercados abertos: se preocupar com o indivíduo a tal nível que se destrua completamente a ideia de comunidade e a importância de nos importarmos uns com os outros, a necessidade de construirmos uma vida comum que negue algumas possibilidades justamente para preservar a autodeterminação democrática do grupo – uma certa igualdade social, a política, a preservação e continuidade desse estado de coisas de liberdade que se considera bom.

O anarquismo se separa do republicanismo, contudo, no que tange à possibilidade de democracia direta; no que tange à ideia de que não se deve haver instituições separadas da população que contenham em si um poder coercitivo (Estado); de que deve haver esse tipo de “mediação” da população e do poder com vistas a gerar um “bom governo” (uma constituição mista). A forma que o anarquismo toma tem a ver menos com estabilidade do que com o respeito a princípios como liberdade e igualdade. O debate permanece, entre os anarquistas, sobre qual é o ponto de equilíbrio entre comunidade e indivíduo; para mim, adotar um sentido completamente liberal, negativo (no sentido Hobbesiano), voluntarista de liberdade e assim pressupor que toda comunidade anarquista deve ter como objetivo a liberação total do indivíduo frente ao grupo é um grande erro.

No entanto, são tantos os alarmes de teóricos políticos que soam bem, e devem ser ouvidos – brados contra a tirania da maioria e “groupthink”; a favor da criatividade, da individualidade, etc. Eles são importantes e relevantes caso um anarquista tente argumentar demais em favor da supremacia da comunidade. Para mim, o ponto de equilíbrio (o que não é dizer muito pois isto é abstrato e, como qualquer outra empreitada social, impossível de ser praticado à perfeição) significa uma comunidade forte, fortalecida e respeitada pelos indivíduos – cujo objetivo é justamente fortalecer a independência e a liberdade dos indivíduos.

Os republicanos põem extrema importância na lei, mas, sinceramente, essa é a parte que eu mais detesto no republicanismo. A lei não garante nada. O que garante a aplicação dela ou não são concidadãos imbuídos do espírito que ela pretende representar. Se a comunidade não estiver unida, constituída (e, mais que isso, constituindo os indivíduos) através do gosto e da defesa da liberdade individual e da igualdade (e reconhecendo que às vezes um pouquinho de liberdade individual pode ter que ser sacrificada para que se proteja uma liberdade mais ampla, proporcionada pela comunidade), nenhuma constituição vai proteger a liberdade e a igualdade.

Anarquistas e republicanos veem um grupo com dificuldades políticas e se perguntam: “como esse grupo deve agir para resolver seus conflitos?”. Aí as diferenças ganham contornos curiosos.

Republicanos são os geeks da ciência política – ou, quando mais afeitos às leis do mercado, são como os novos otimistas das startups cuja filosofia é a de que a tecnologia salvará o mundo.

“… Always turning to the market to find a solution for everything; like homelessness, like creating an app… It’s not that complicated, y’all! It’s not that crazy. We can actually, you know… We don’t have to… You know… Just keep on innovating, and like ‘yes, tech is going to save us’… No, it won’t.“

Só que nesse caso não se trata de tecnologia “física”, mas sim de uma “tecnologia” cultural, social, política. Para eles, a solução para uma boa comunidade não é a constituição dela em si e a relação entre seus membros, mas as regras – o aparato estatal, as instituições, as leis.

Imagine a seguinte situação: um grupo de amigos está brigando a partir de várias disputas internas. O que fascina o tipo republicano é propor ao grupo qual é o melhor sistema que vai gerenciá-los para que eles possam conviver apesar das brigas. “Veja, toda vez que falamos sobre política não dá certo. Então vamos proibir esse tópico. Por outro lado, descobrimos que quando bebemos duas latas de cerveja ficamos mais relaxados e brigamos menos, então vamos adicionar isso a toda reunião”. Todo o objetivo é desenhar um sistema que funcione bem, e de forma autônoma, na geração de uma comunidade política harmoniosa. “Bom, temos que ter leis que se aplicam a todos, até a um eventual monarca, e aí temos que ter revezamento nos cargos eletivos, e aí também a separação de poderes…”. Digo de forma autônoma porque, com notáveis exceções, o republicanismo é a tradição do ponto de equilíbrio; do “Eureka” de quem faz a descoberta final. De Platão aos romanos antigos, a discussão gira em torno da mais aperfeiçoada forma de governo: a cultura é jogada pela janela como algo realmente decisivo na forma como um povo vai se organizar; a estrutura pode ser julgada como justa e eficiente por critérios independentes, e ela se aplica a qualquer grupo humano. É duplamente curiosa mais essa analogia entre o republicanismo e os nerds, especialmente a galera hardcore da computação: todo problema com o sistema vira mais uma oportunidade pra reclamar do usuário, que está provavelmente fazendo alguma coisa errada. Pra não ser injusto, a reação a partir daí pode ser informar o cidadão e promover um debate para que se tome consciência do suposto funcionamento do sistema; mas pode surgir como mais uma mudança no sistema.

Os anarquistas respondem à preocupação de um modo diferente. Ao invés de evitar trabalhar com o “material humano”, é nele que buscam as respostas: pro grupo de amigos, diriam que tem que haver acordo, e seria especialmente bom que ele fosse motivado pelo desejo livre de permanecerem juntos como um grupo de amigos que se gosta. Na comunidade política, questões substantivas têm vez – e nesse sentido Sandel é extramente próximo do anarquismo que defendo – e podem ser discutidas. A solução está sempre em apelar para os valores que constituem a comunidade e como isso pode resolver diferenças e levar a acordos.

Anarquistas, obviamente, não são insensíveis a regras ou sistemas; as pessoas continuam sendo pessoas, e tecnologias (sociais, como as que os republicanos gostam de planejar) são parte de quem somos. Mas, informadas por valores diferentes (e, portanto, propósitos diferentes) e baseadas em processos constitutivos diferentes, essas tecnologias são diferentes entre uns e outros. Anarquistas gostam do processo decisório baseado em consenso, e isso é radicalmente diferente. E, é claro, há a questão econômica – que nos leva de volta ao início do artigo.

A liberdade como conceitualizada pelos republicanos é muito importante para o anarquismo, e é exatamente por isso que o capitalismo não pode ter vez numa sociedade realmente anarquista. A desigualdade na distribuição do poder que ele produz é perigosa demais para aceitar se a igualdade política é um objetivo fundamental. Republicanos muitas vezes têm dificuldades em falar sobre economia porque se preocupam demais com o poder político sem ir até as últimas consequências do que dizem, isto é, sem pensar de forma mais humana sobre os sistemas que eles criam; é muito legal construir “castelos conceituais” sobre como distribuir de forma justa e inteligente o poder político numa sociedade, mas se a economia continuar sendo tratada como um campo neutralizado e completamente independente da política (como se o poder no campo econômico também não precisasse de um sistema que o distribuísse melhor, com vistas à liberdade), esses castelos provarão ser de areia da praia.

Da mudança consciente (do mundo)

Que o mundo é diverso não se pode esquecer, mas insistir que o padrão da diversidade não pode mudar é assumir (ainda que depois de lembrar do óbvio fato de que esse padrão sempre muda) que ele só pode mudar através de uma série de eventos não influenciáveis por nossas ações. É a completa falta de responsabilidade.

A autonomia de Nietzsche (Citação por Acampora e Ansell Pearson)

“A sessão 347 de Gaia Ciência escrutina a fé, o dogma e o que Nietzsche chama de fanatismo em termos da organização comando/obediência, que ele articula várias vezes em “Para além do bem e do mal”. Se por um lado todos nós somos ordens de comando/obediência, o que comanda e o que obedece, como o comando ocorre e como exerce seu controle sobre outras partes, até que ponto nos conscientemente identificamos com o que comanda, e o tipo de poder que sentimos, tudo isso varia consideravelmente e fundamenta as distinções que Nietzsche descreve em seus trabalhos. No caso do crente, Nietzsche acredita que a estrutura de comando é tão dissipada e tão disfuncional que a única forma de experimentar o prazer do poder é, perversamente, estando sujeito a ele, sendo comandado: “quanto menos alguém sabe comandar […], mais urgente é a busca por alguém que comanda, que comanda seguramente” (Gaia Ciência, 347). O que Nietzsche descreve como o “espírito livre por excelência” é alguém com um “tal prazer e poder de autodeterminação […] tal liberdade da vontade [will] […] que o espírito deixaria para trás toda fé e todo desejo por certeza, tendo se acostumado a manter-se sobre cordas insubstanciais e a possibilidade de dançar perto de abismos”. […] O espírito livre encontrado nas partes finais de Gaia Ciência desenvolveu uma organização e uma relação de afetos (que Nietzsche identifica com força [strength] [Para Além do Bem e do Mal, 21] e com a saúde [Humano, Demasiadamente Humano, P:4]) que permite que ele seja livre da necessidade de ser comandado, que ele se identifique com e experimente os poderes de comando dentro de si. Enquanto isso se assemelha a outras concepções de autonomia na histórias da filosofia, esse pensamento se distingue no reconhecimento da complexidade, flexibilidade e conteúdo (por exemplo, o prazer de viver, sentir-se como um poder no mundo de forma a não buscar apoio em suportes incondicionais).”

Christa Davis Acampora e Keith Ansell Pearson em Nietzsche’s Beyond Good and Evil, p. 73-76

Política como norte

A política pode ser vista como uma navegação rumo a uma meta que nunca vai ser alcançada. Apesar disso, não se pode deixar de ter esta meta em vista porque, uma vez que serve de norte, serve de norte – é ela que, ao ser seguida mesmo sem esperança de que possamos capturá-la, registra por essa nossa escolha de usá-la como guia o traçado de nossas outras escolhas; faz a linha, no tempo, do caminho que seguimos.

Maze Runner (os filmes): quando o suspense fracassa

Recentemente vi os dois filmes da série Maze Runner lançados até agora, e vou dizer uma coisa: não são ruins. São legais. São bacanas. São bem dirigidos e são empolgantes.

Se eu tive os mesmos problemas com eles que muitas pessoas tiveram? Claro. WCKD quer TODOS os garotos que ocuparam o labirinto do primeiro filme porque eles são importantes para se conseguir a “cura”. Só que… Nem todos são imunes (o que fica evidente a partir da morte de um dos garotos no deserto). Mas tudo bem, digamos que todos sejam importantes, e eles precisem passar por testes para que se descubra a cura. Que porra de teste é esse de eles ficarem presos num labirinto por 3 anos? Não faz o menor sentido. Nem mesmo depois de ler um pouco sobre a backstory.

Mas tudo bem. Deixemos isso de lado e passemos à real questão que eu acho interessante analisar a partir desse filme: algo que acontece em várias histórias e é um perigo constante para qualquer narrativa de mistério, ou que envolve algum segredo.

O jogo do pronome (do Cinema Sins)

“Pecado” 76

Aparentemente já existe uma coisa chamada “o jogo do pronome”, mas eu me refiro especificamente ao tipo de coisa popularizada pelo canal Cinema Sins. Ao invés de dizer “Foi a Maria quem fez isso”, ou “Foi o João quem fez aquilo”, personagens vão o tempo todo usar pronomes – “foi ela”, “foi ele”, “foram eles”, etc. O efeito é um dentre dois: ou gera-se um mistério (quem é “ele”?) ou gera-se um impacto no diálogo (“foi ele”, “quem?”, “João”).

Só que o problema, é claro, é que precisamente nenhum efeito é atingido (ou o efeito é diminuído) quando isso é 1) artificial, e 2) usado um milhão de vezes. Isso porque… Usar pronomes não é muito comum. Não é assim que as pessoas falam – programando tudo que dizem para ser ambíguo ou impactante. Usamos a linguagem no dia a dia principalmente pra transmitir ideias com clareza! Quando queremos dizer que foi Maria ou João quem fez alguma coisa, não dizemos “foi ela” ou “foi ele” e esperamos que a outra pessoa entenda ou pergunte quem foi (para então confirmar dramaticamente). Simplesmente falamos!

E se isso pode até ser perdoado uma ou outra vez – podemos estar tão embebidos em contexto, e com pressa pra falar outra coisa, que largamos um pronome confiando que o interlocutor vai entender – se o artifício é usado o tempo todo o resultado é um certo cansaço cognitivo da audiência. Suspense se faz com história, e sim, até com diálogo – mas não com a ocultação deliberada de coisas que deveriam ser claras.

Isso definitivamente acontece menos em livros, formato que dificilmente providencia justificação para o jogo do pronome. Filmes se prestam mais para isso – o que não justifica nem retifica a “técnica”. Maze Runner tem alguns momentos assim, mas o que os filmes da série mais fazem é uma extensão disso. O que se esconde não é tanto o nome dos personagens, mas basicamente toda e qualquer explicação.

Nem para bom entendedor

Veja: a “exposition” é um grande problema para a ficção científica e a fantasia. Se você vai construir um mundo novo, com toda uma lógica nova, você vai precisar explicar tudo para o leitor. O problema é que explicação é uma coisa chata. Você tem que disfarçá-la com inteligência através de contextos em que façam sentido.

O que Maze Runner faz funciona até certo ponto, porque realmente os começos dos dois filmes são verdadeiras armadilhas: você tem que explicar tudo que acontece ali, “dar nome aos bois” e tudo o mais, mas não pode parecer chato ou forçado. Eles conseguem fazer isso, mas em vários momentos o que fica forçado é a não-explicação. Eles dão um quarto de palavra em vez de meia, e nem pra bom entendedor isso basta.

Não que se deva exigir um padrão “Star Wars” de exposition (nos episódios I, II e III isso é particularmente ruim), mas deve-se seguir um fluxo natural de perguntas, respostas, e satisfação das respostas. Sim, é verdade que nem tudo que pensamos em dizer acabamos dizendo. É preciso refletir isso também nos diálogos. Mas é verdade que quando Thomas pergunta “o que aconteceu com ele?” e você responde “chamamos de transformação. Acontece quando você é picado”, você não fica com uma cara de paspalho; você reage a uma resposta que essencialmente não te diz nada (“transformação para o quê? Quem ou o quê picou ele?”). No começo do filme o dinamismo dos diálogos vem ao preço da boa vontade para com o filme: é pedir muito que alguém, quando explique o labirinto, diga que é um labirinto, que você não deve ir lá porque pode ficar preso, e que existem criaturas ruins lá que vão matar você? É muito difícil, isso? Não, na verdade é o que se espera de uma situação como essa. É o mínimo!

Basicamente, esse vídeo… Mas, pra resumir, pecado número 8.

É incrível a quantidade de vezes em que as coisas ficam “subditas” em Maze Runner. Você não precisa desse artifício para fazer as pessoas se sentirem confusas – como uma espécie de meta-estratégia em que você quer que o público sinta o que os personagens sentem. Se a história for intrigante e complexa o bastante, eles já se sentirão “confusos” num bom sentido. A confusão causada por diálogos que não parecem naturais faz o público apontar um culpado: sim, é justamente quem imaginou essa droga de diálogo.

Pode ser que o seu objetivo seja outro, como mencionado acima: manter o ritmo da narrativa rápido. Não há tempo para conversas longas – é preciso se mexer. Tudo bem, mas então aproveite as poucas conversas que tem para que elas sejam significativas – até porque os personagens provavelmente sabem que serão poucas, e portanto precisam ser significativas.

O melhor exemplo disso está no segundo filme. Teresa diz que recuperou sua memória – que se lembra de tudo – e que WCKD não é tão ruim quanto Thomas pensa. Como – como – essa conversa termina em dois segundos? Como Thomas não faz de sua prioridade número 1 entender o que diabos ela está dizendo ou no mínimo saber mais sobre as coisas que ela lembrou? Realmente não faz sentido – mas sabemos por que acontece; porque se a desavença tivesse sido resolvida ali, ela teria sido deixada pra trás e não poderia trai-los mais tarde.

Em suma, suspense se faz de várias formas – mas esse tipo de jogo em que a informação é escondida de forma artificial não me parece uma boa ideia.